���ΔR���N���̕���

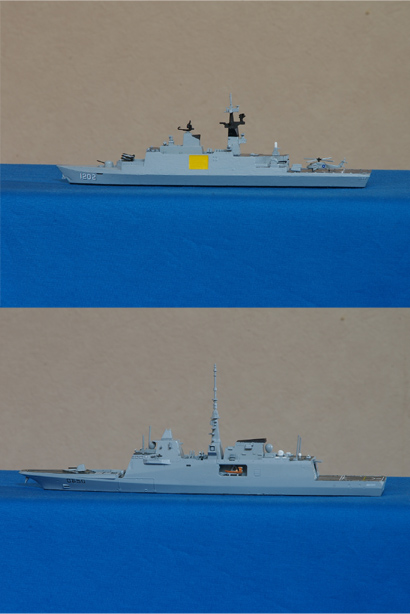

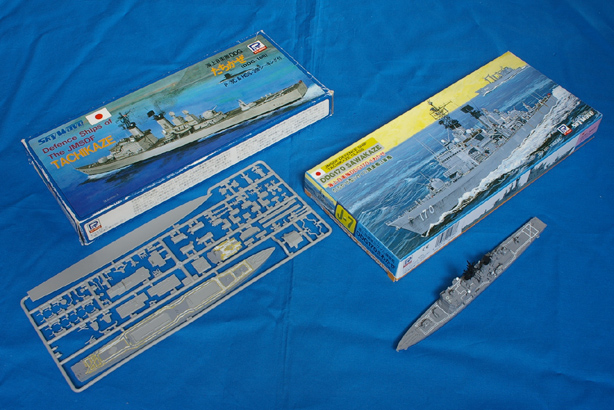

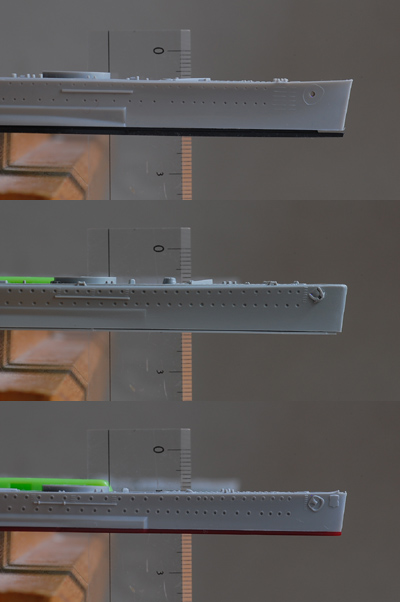

�܂��A�����̎B�e�����ł͂Ȃ��ƌ������ŁB

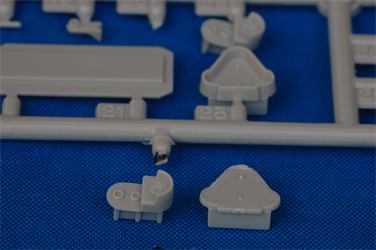

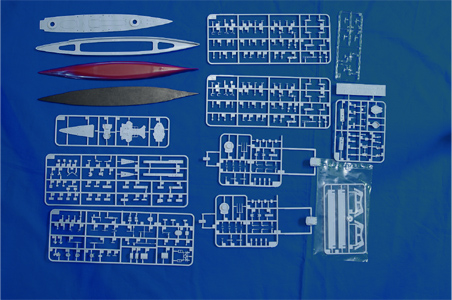

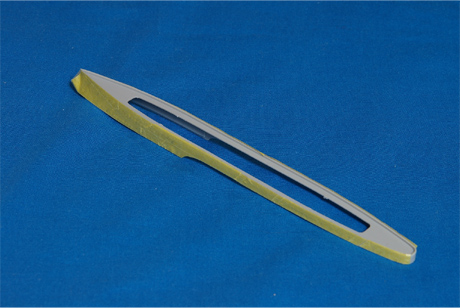

��{�I�ɂ̓v���C���W�F�N�V�����L�b�g�̑f�g�݂ŁA�����k���ɍ��̂ł͂Ȃ��A�Ԃ����Ⴏ�e�������ł��B

�ق�̂��ډ����ł����A�ɂ��������猩�Ă���ĉ������B

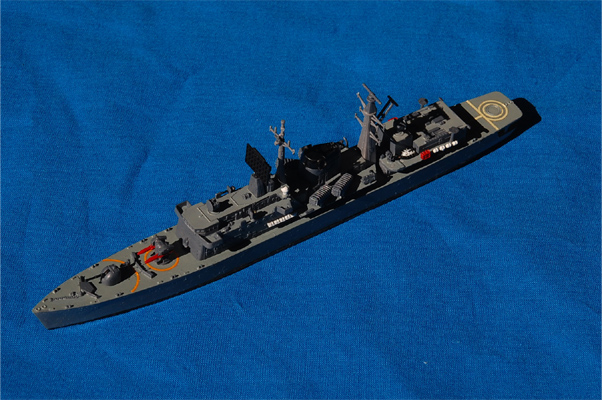

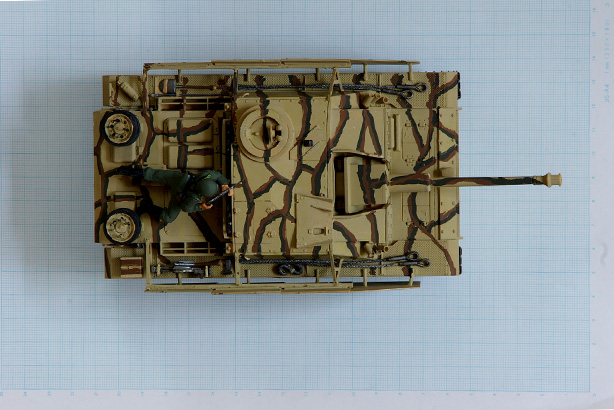

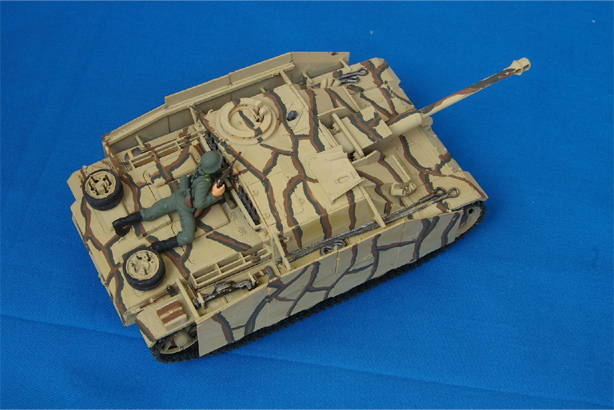

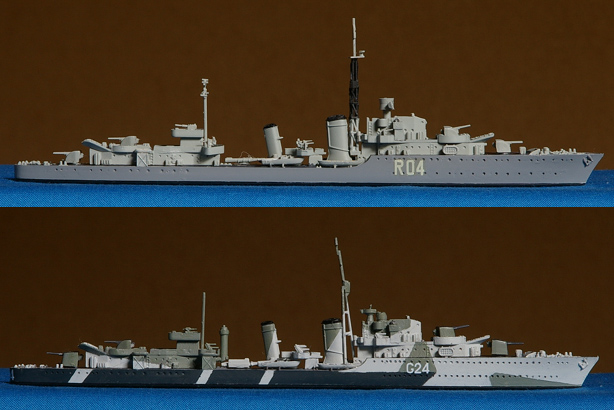

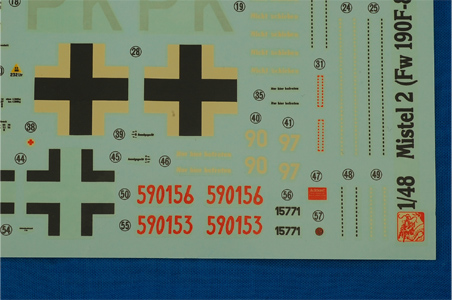

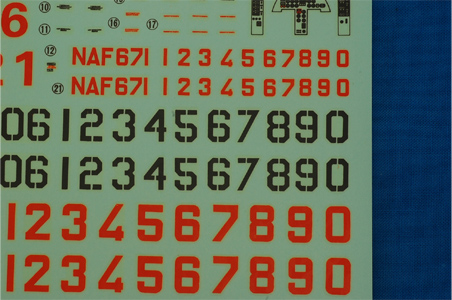

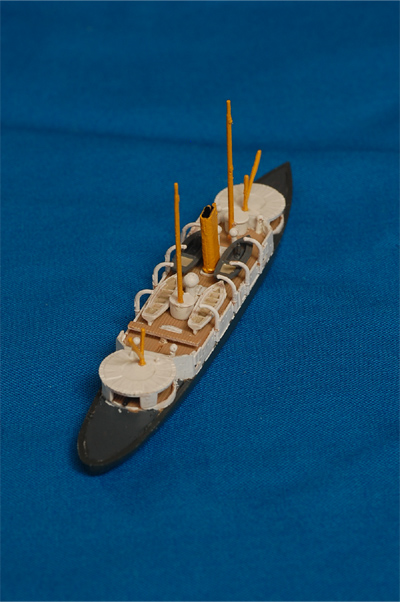

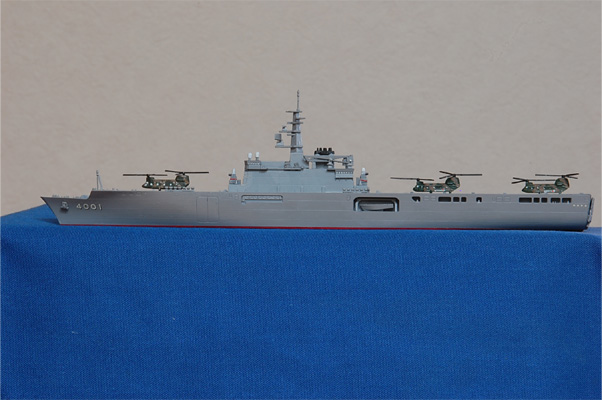

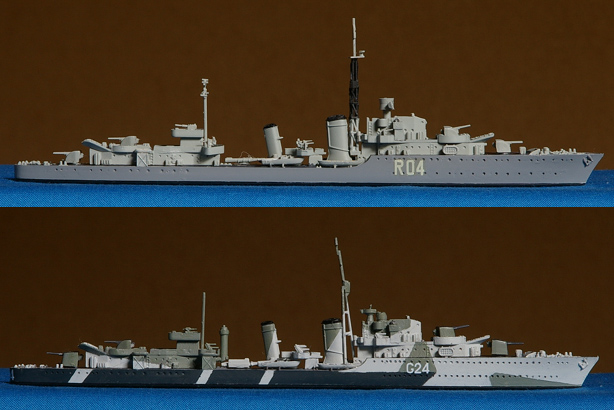

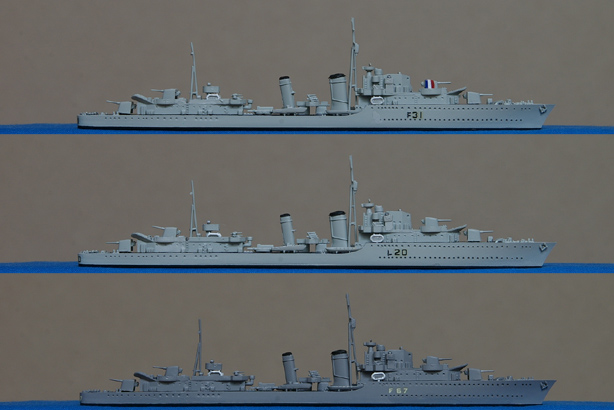

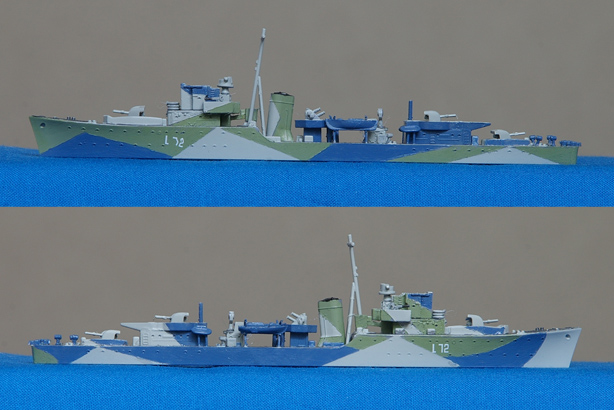

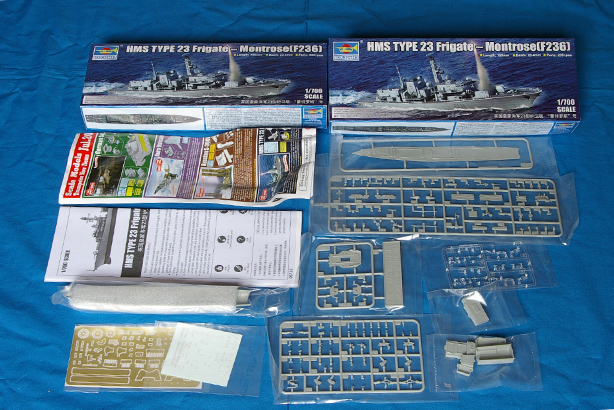

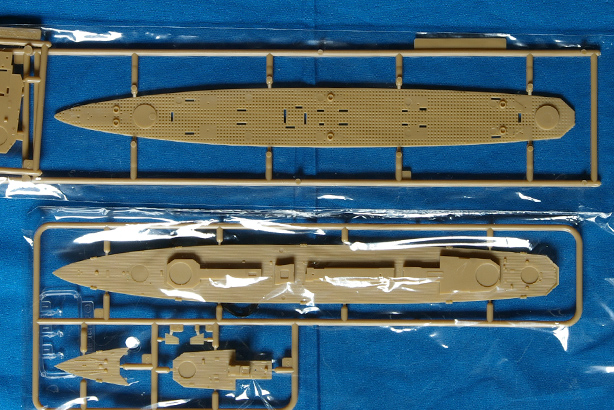

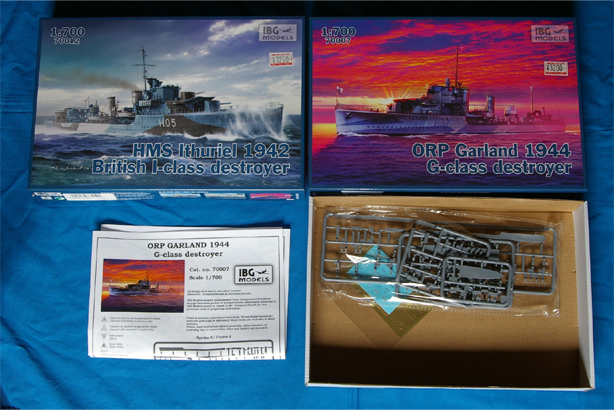

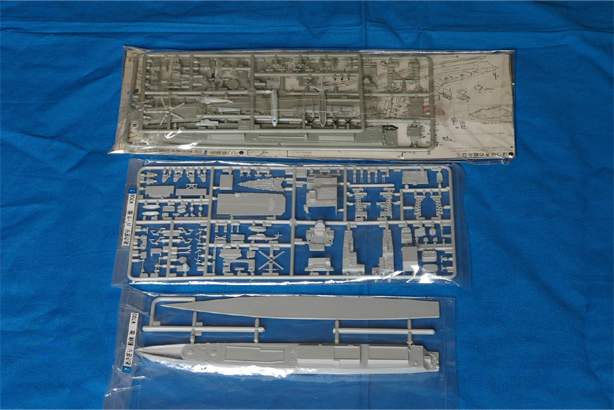

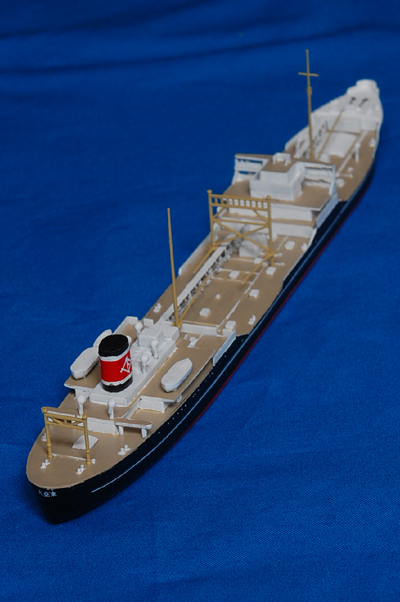

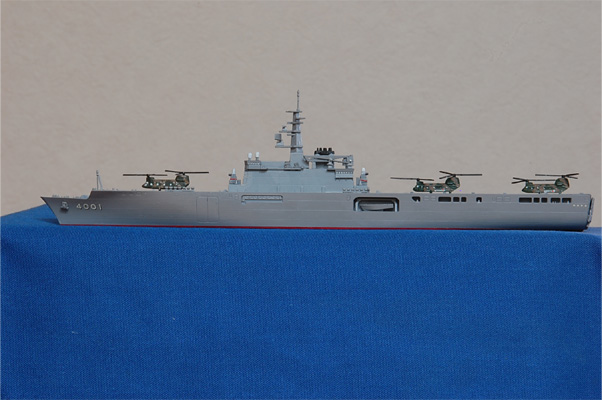

R04/09/22 �W�� �p�쒀�� �����A�� ���e�̈�u�K�[�����h�v->���u�}���j�b�N�X�v

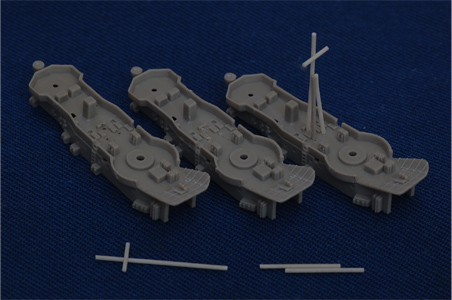

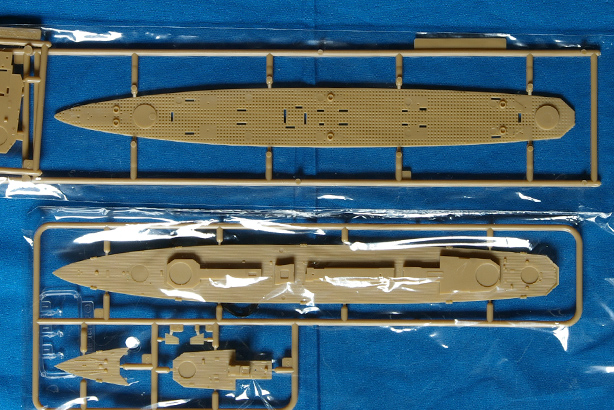

9/8�ɏ������o砂���܂������A�ʂɒǓ����ĈӖ��͖����A�P�Ȃ���R�ł��āA���瑽��3�ǂ���p�쒀�͂̉����A��ł��B

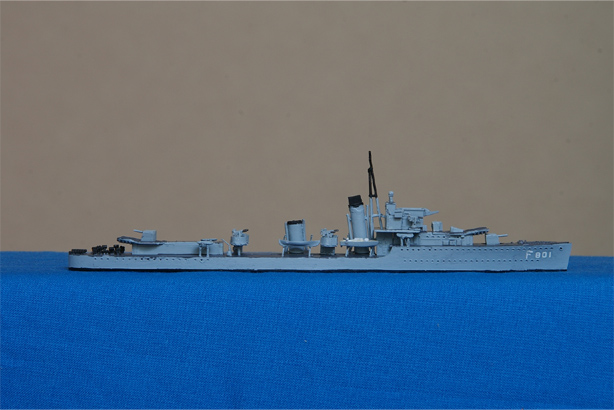

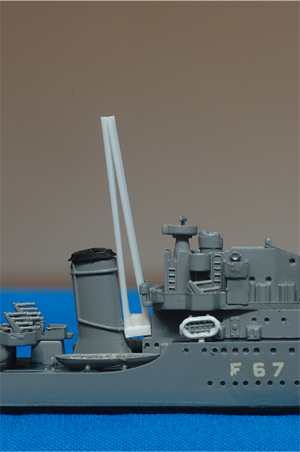

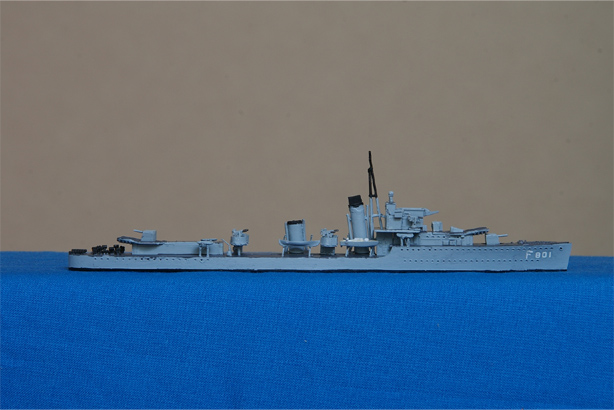

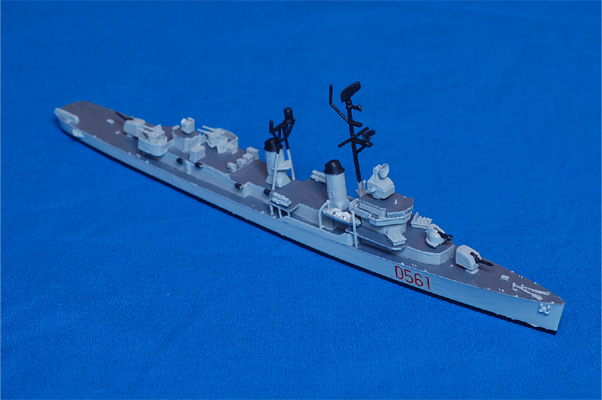

����ڂ̍���́AG���쒀�͂́u�K�[�����h(Garland)�v�ł��B

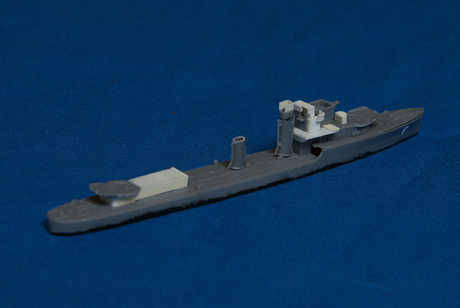

�{�͂́A�����̂܂ܐ풆�ɔg���ɑݗ^����A����U�ԋp����܂����A�X�ɘa���ɔ��p����ăt���Q�C�g(!!)�u�}���j�b�N�X(Marnix)�v�Ƃ��čݐЂ��A'64/1/31�ɑޖ����܂��B����͂��̘a��������Č����Ă݂܂����B

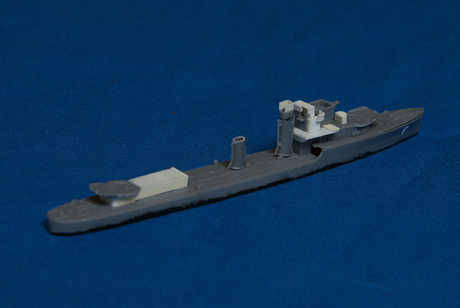

���l�^��IGB�̂���u�K�[�����h�v�ł����A������ł��B

���A�B�e�́AISO200�AF16�ŁA���ߒ�

�uistDs�v��PENTAX istDs�{smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5

�uD40�v��Nikon D40�{TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B

�̎g�p���Ӗ����Ă��܂��B

|

1.

ttps://onzemarinevloot.weebly.com/hrms-marnix-f-801.html

ttps://assets.marinemuseum.nl/app/uploads/2020/10/WS-Hr-Ms-Paets-van-Troostwyck.pdf

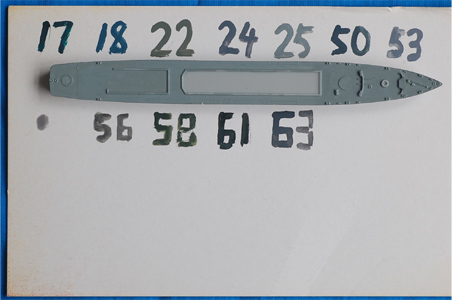

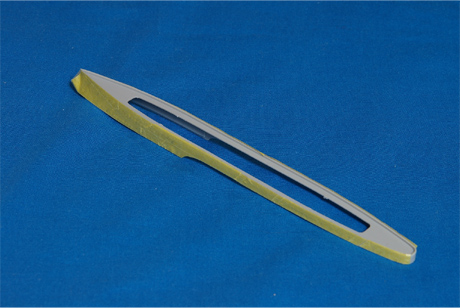

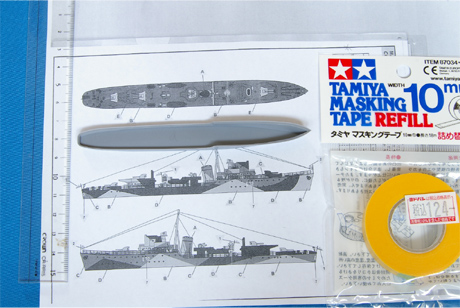

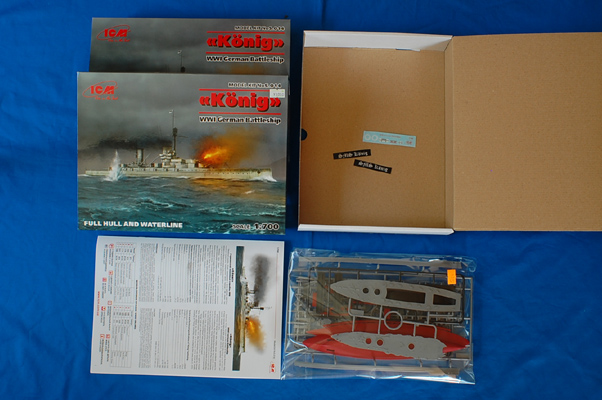

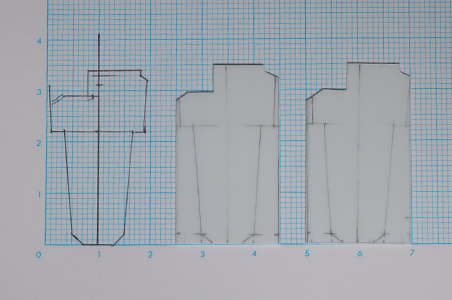

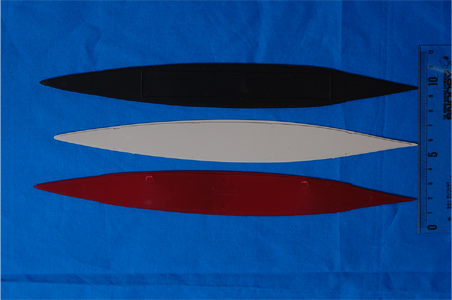

�ƌ������ӂ��700/700�̎ʐ^�����\�������̂ŁA�������{�Ƃ��܂��āA���`��A�D��O������͗ǂ�����ʁB�E���^������̕s�N���ʐ^������ɖ������ŗǂ����낤���Ďn�߂܂����B

�܂��A����ł��͋������̉����͂��Ȃ��K�͂Ƒz��͂���܂����B

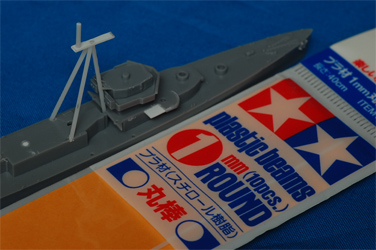

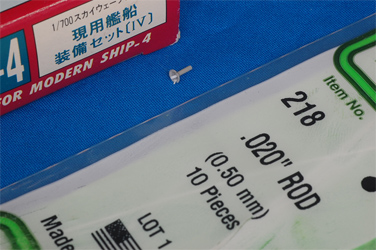

istDs

1/1

2.

�ŁA���肵���̂ł����A

ttp://www.modellmarine.de/index.php?option=com_content&view=article&id=5796:schulfregatte-marnix&catid=511:falk-pletscher

���āA�����Ă��܂��܂����B

���Ɋ͋��͘M��n�߂Ă��܂��Ă���A�߂�Ȃ����A���͔̊����̊g���ɂ��ẮA�E���^���̎ʐ^���猩��ƁA�٘_�L��ƌ��������L���āA���̂܂܉������s���܂����B

istDs

1/1

3.

����ɂ��Ă��A����Ȓm���x�̒Ⴛ���ȁE�E�E�ƍl����̂́A�a�����牓������Ă��邩��Ȃ̂ł����ˁB�܂��A������HP���ƈ��ŋL�q����Ă��܂����˂��E�E�E�t�l���A����Ȃ�Ɋ撣���Ď����W�߂č��グ����ĉɐl������̂��Ə��X�h���ł��B

���O�͂ǂ��Ȃ�??�ƌ�����A�d�ԓ˂����āA����͈͂̎ʐ^�����łł����グ�悤�ƌ������C�y�A�蔲���ł�����˂��`�B����ɂ͂ƂĂ��ƂĂ����ꑽ���āB

istDs

1/1

4.

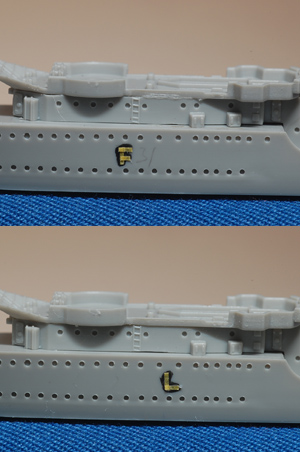

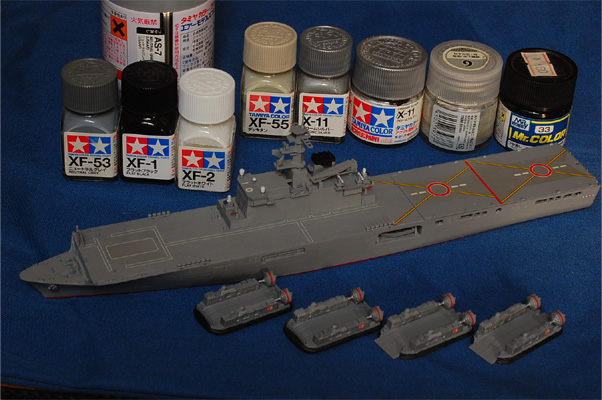

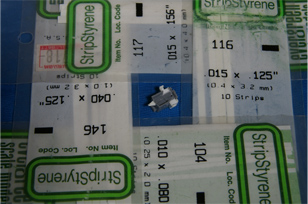

����A��LHP�݂�����������??������??�̂́A�h���ł��B

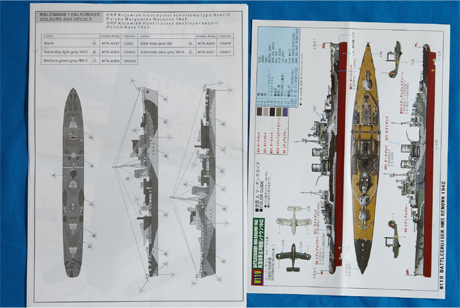

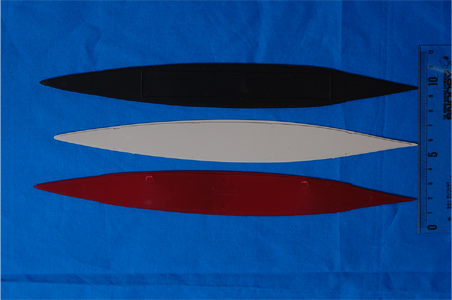

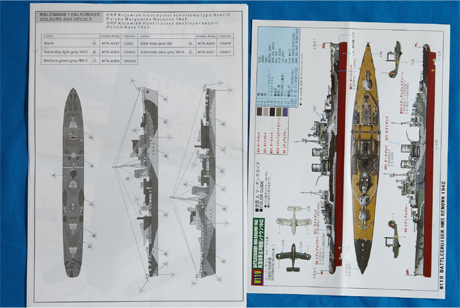

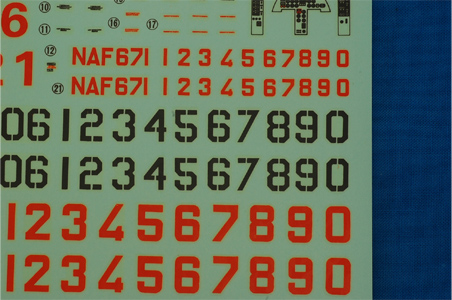

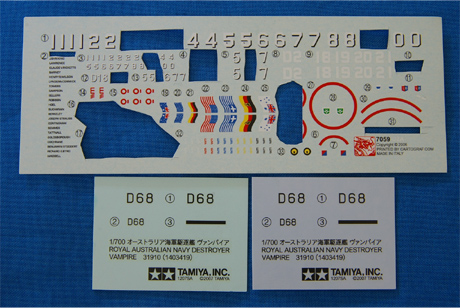

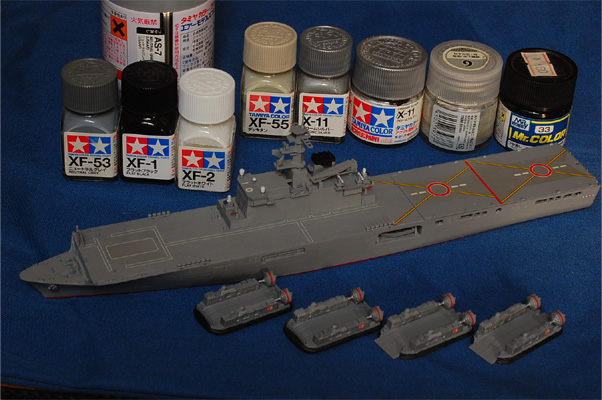

�����A��\���ʓ���"Vallejo 155"�A�b��"Revell 74"���̗p�ƌ����Ă���܂����A����Ȃ�A�ɂ��Ă��Ȃ����A���B����̂��Ɩʓ|�B

�������F�X�Ɠd�Ԃ�˂����Ă���̂ł�����A�X�Ɏ��O�[���T����������A���x�́A

ttps://acrylicosvallejo.com/wp-content/uploads/2021/09/CC070-Model_Color-Rev18-baja.pdf

ttps://www.mech9.com/p/mr-color-to-vallejo-paint-conversion.html

�ӂ�ɂ��H�蒅���܂��āA���ʁAC308��LP17���̗p���鎖�Ƃ��܂����B

�����Ƃ��A���������ɏo���Ă���700/700�̉E���^���̎ʐ^������ƁA�����͂����ƔZ���F��������Ȃ��낤��??�Ƃ��v�����ł�����ǂ˂��E�E�E�B

�����͌����Ă��A�����͌����Ă���͔ԍ��Ɩ��x�ɑ傫�ȍ����������A���Ȃ蔖���F���ɂ��v���܂��B�܂����Ǝv������Ǎ��E�ŐF�������Ⴄ??

Mr.�J���[�ɂ�C337 �O���C�b�V���u���[FS35237����C367 �u���[�O���[ FS35189���̂ƌ������Z���߂��p�ӂ���Ă���̂ŁA�������̈��C���j�݂̗l�ɍ��E���̓h����ς��Ă��܂�����??���ƈ�u�n���Ȏ����l���܂������A�܂����˂��`��

istDs

1/2

5.

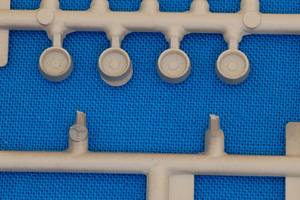

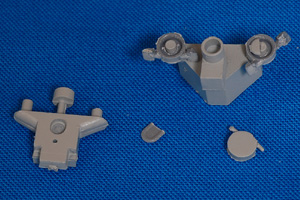

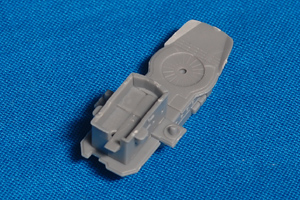

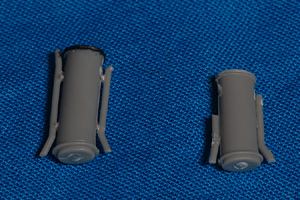

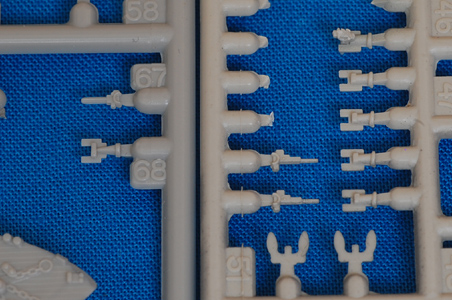

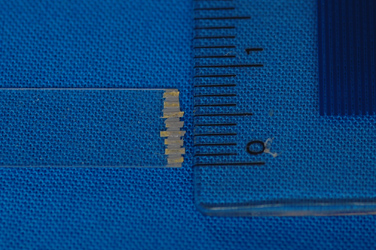

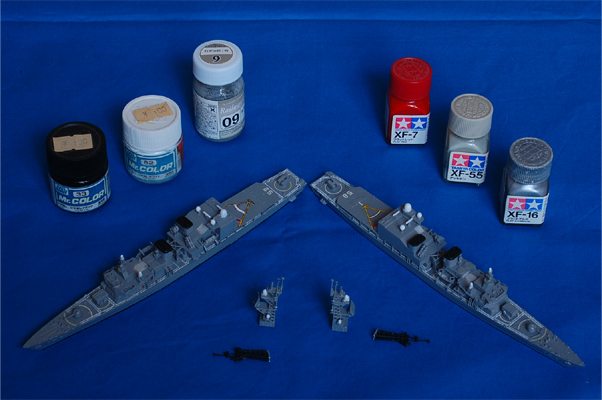

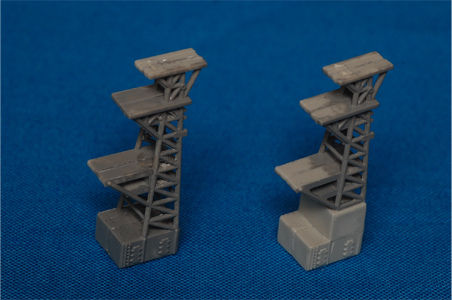

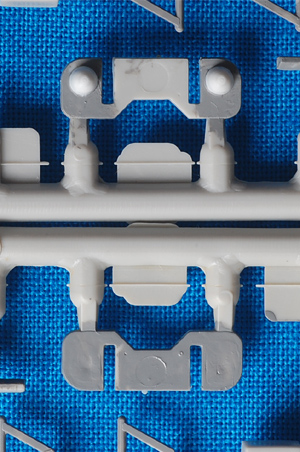

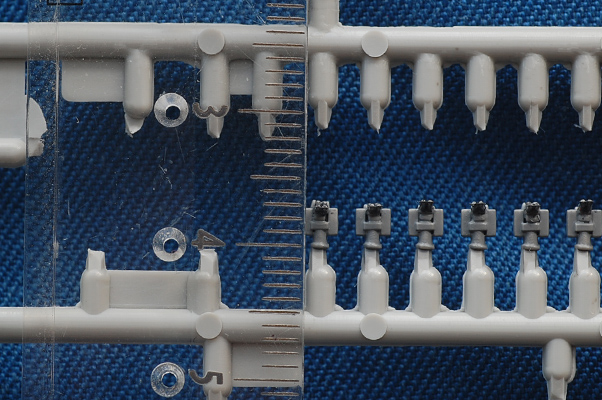

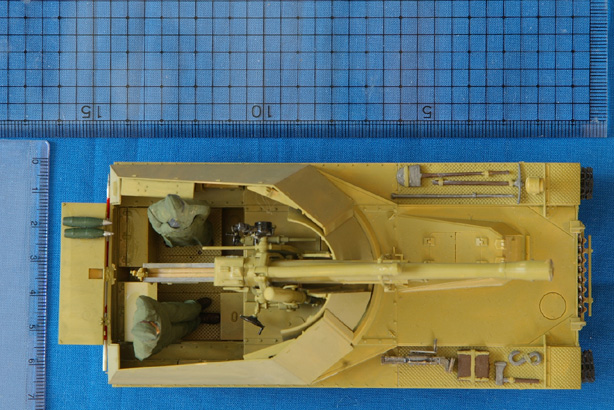

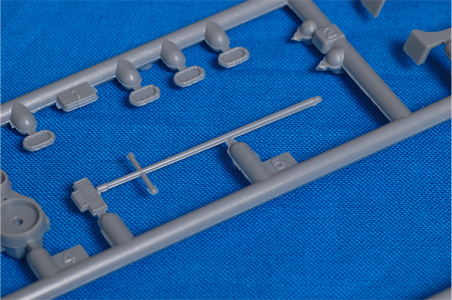

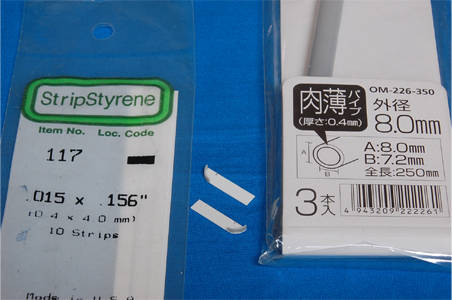

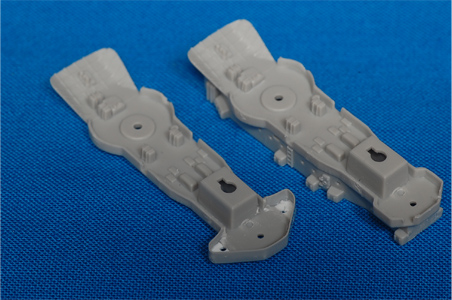

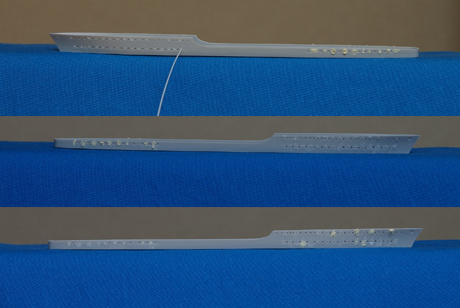

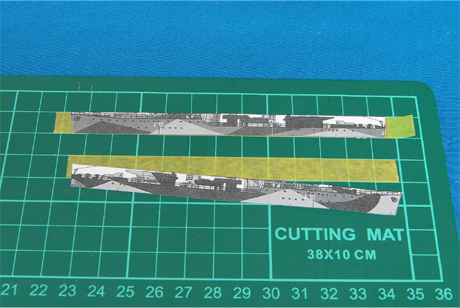

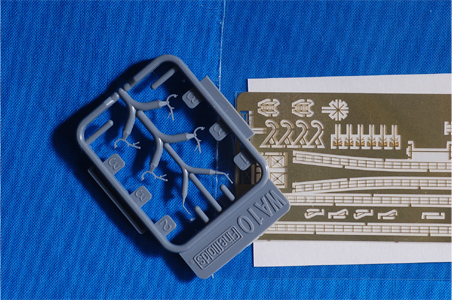

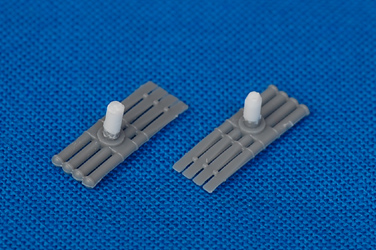

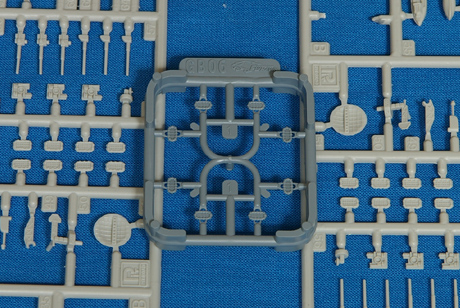

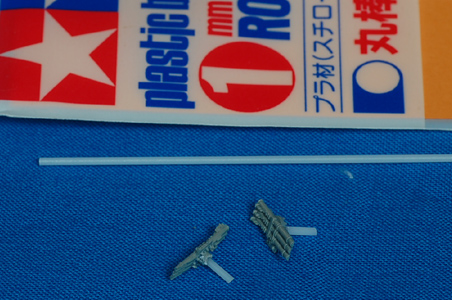

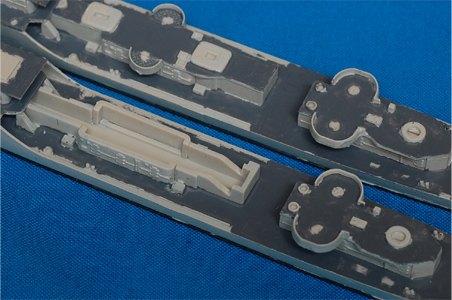

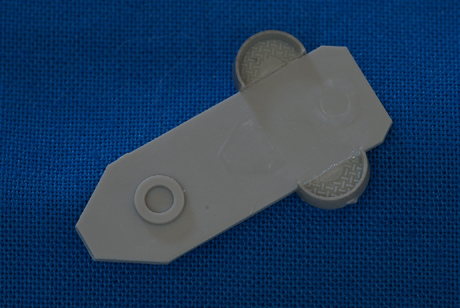

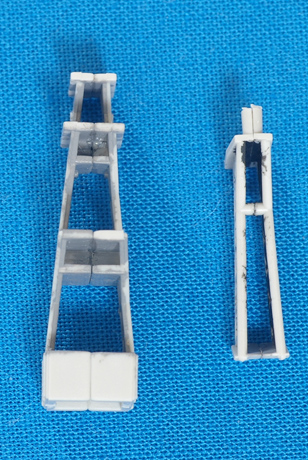

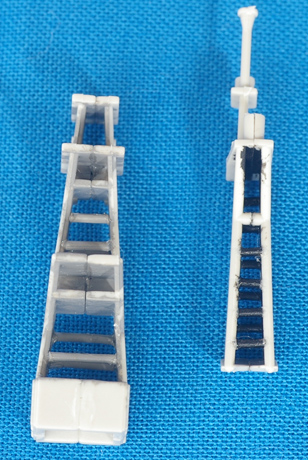

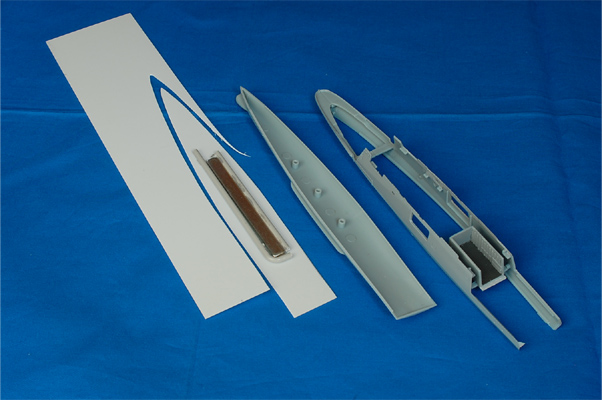

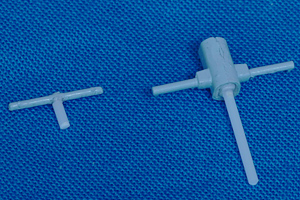

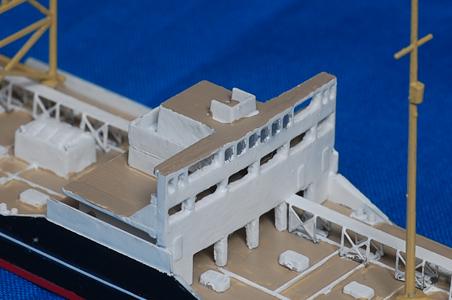

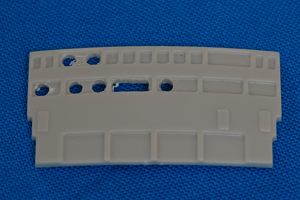

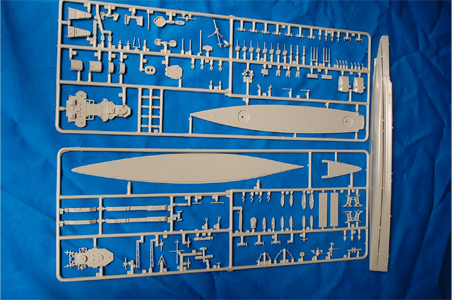

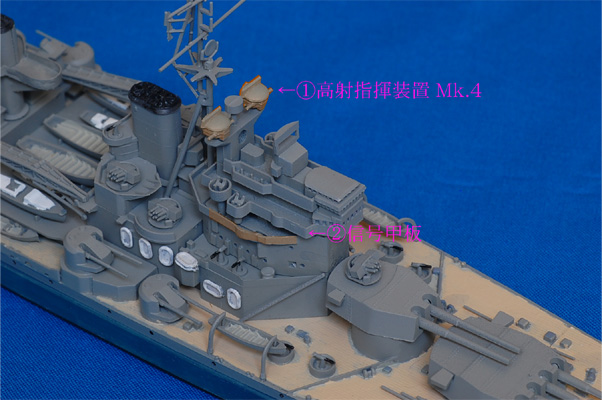

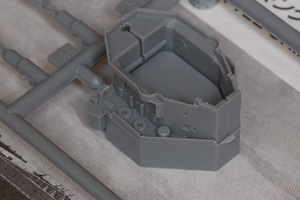

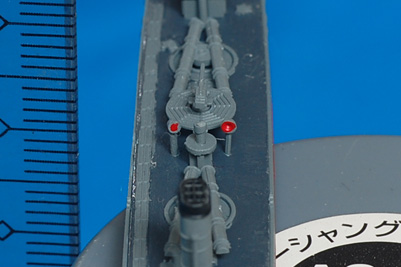

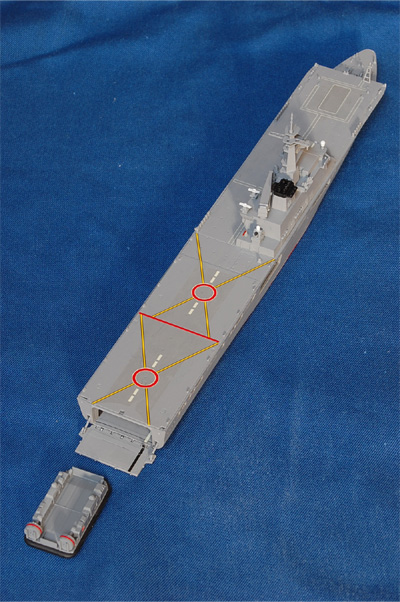

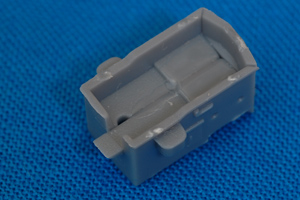

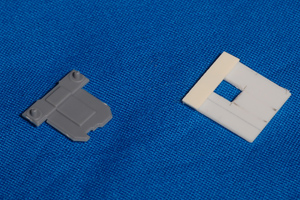

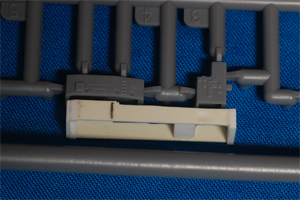

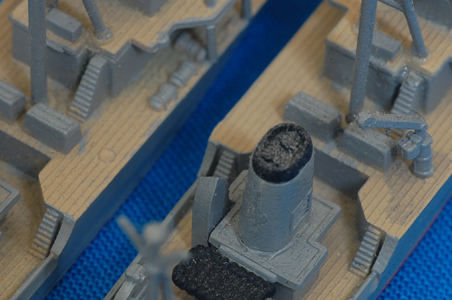

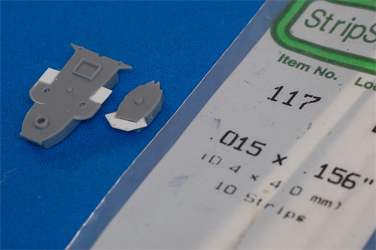

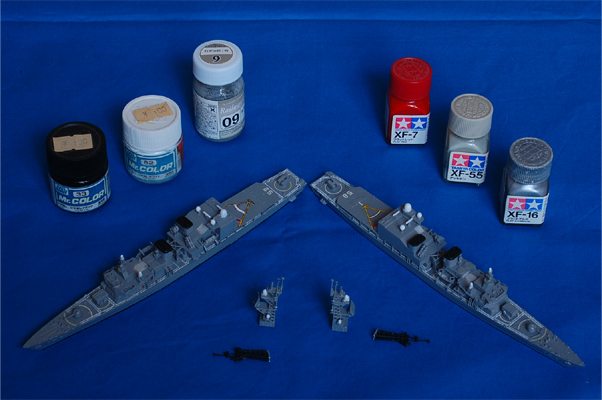

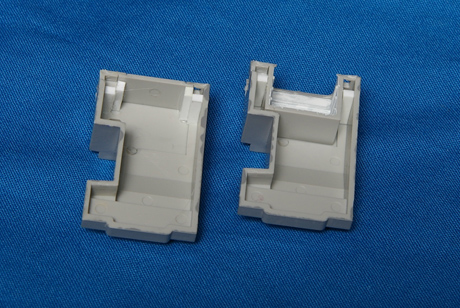

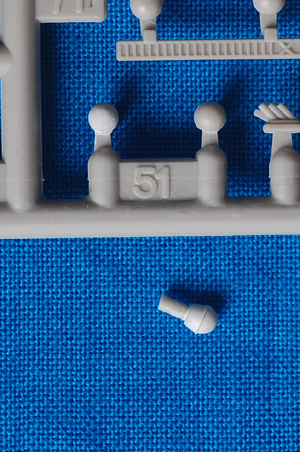

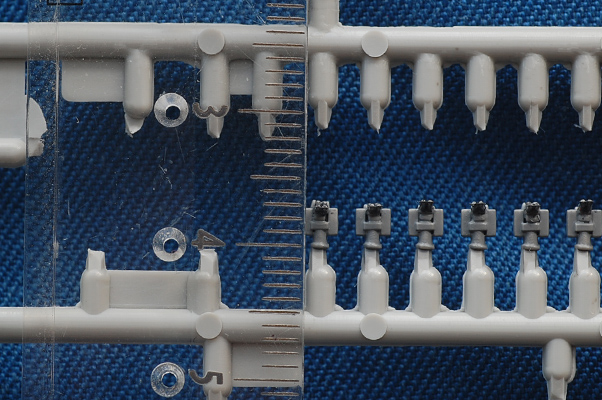

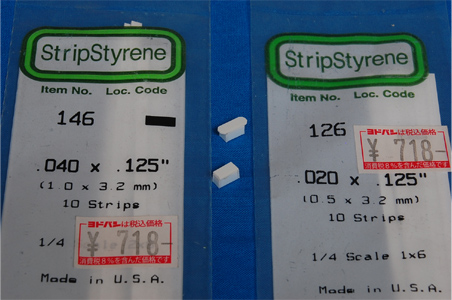

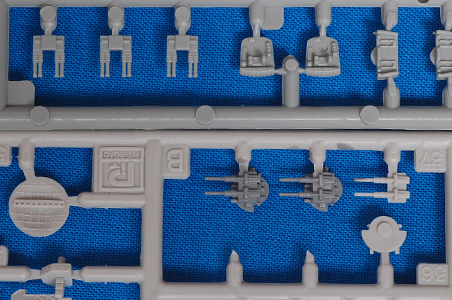

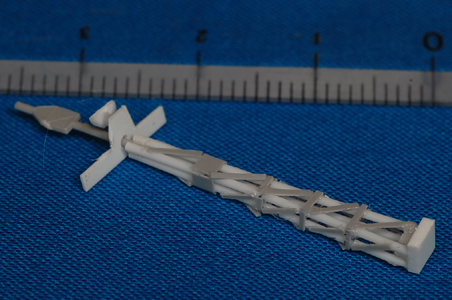

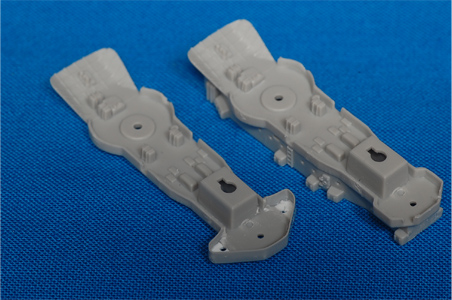

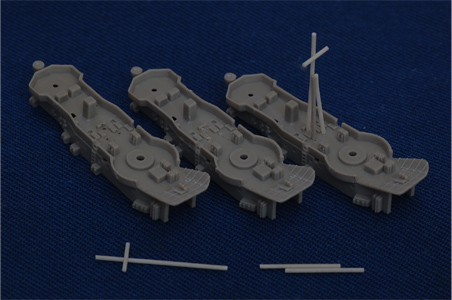

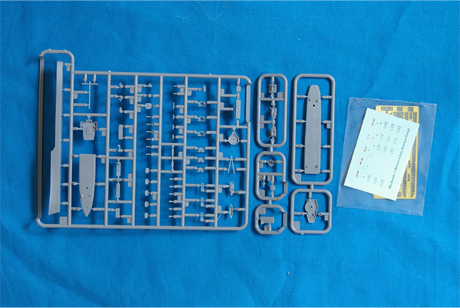

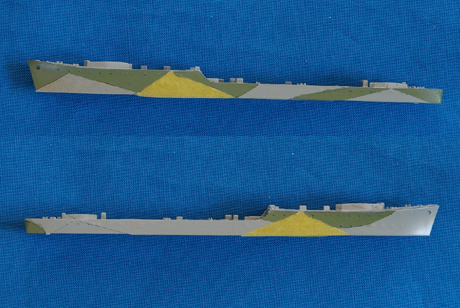

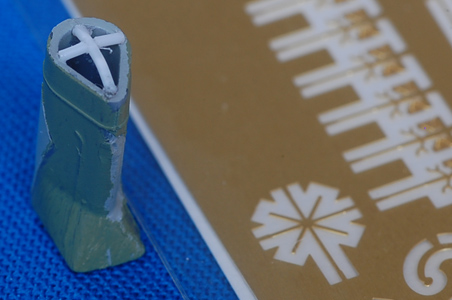

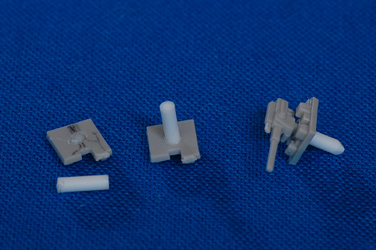

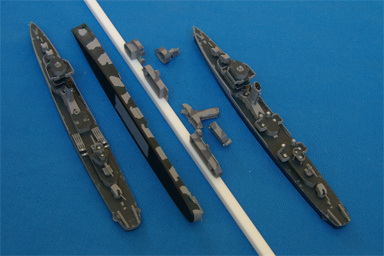

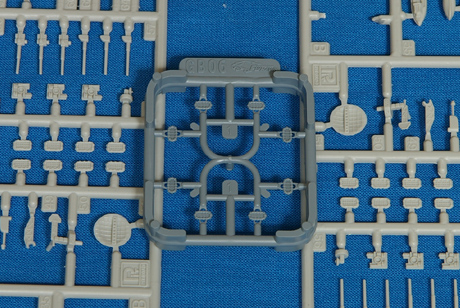

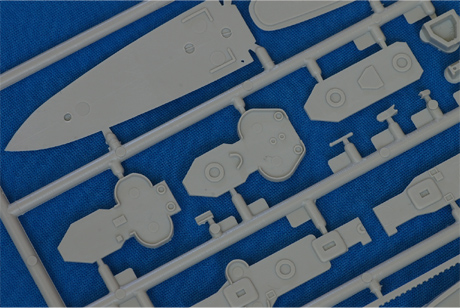

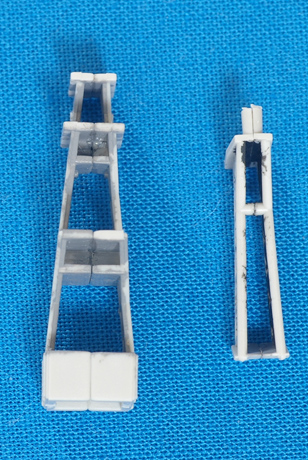

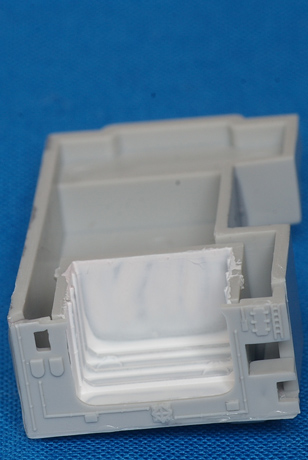

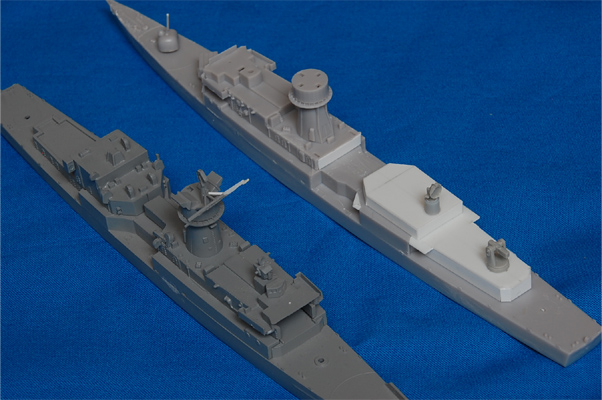

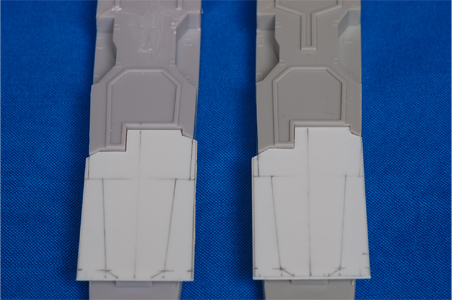

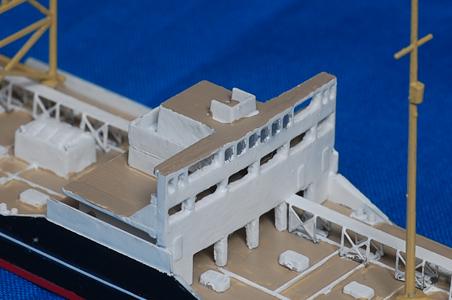

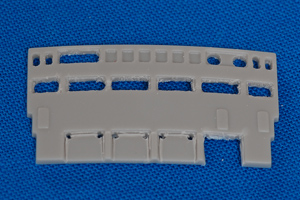

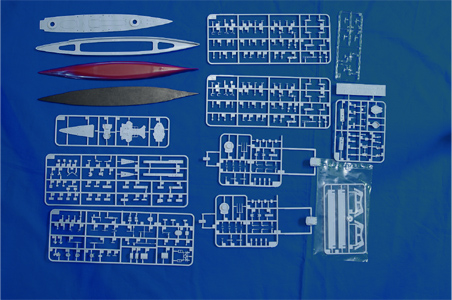

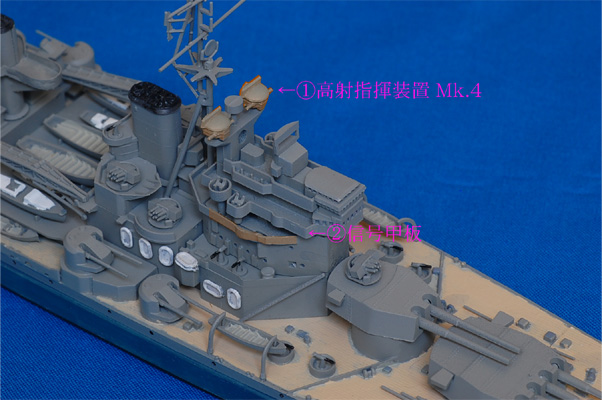

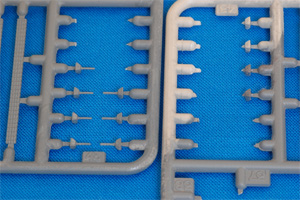

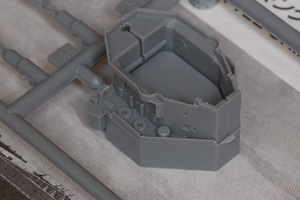

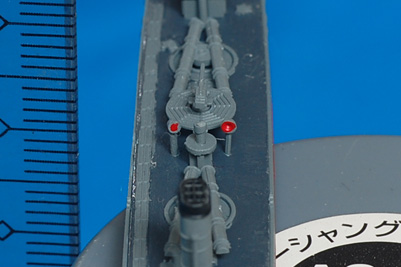

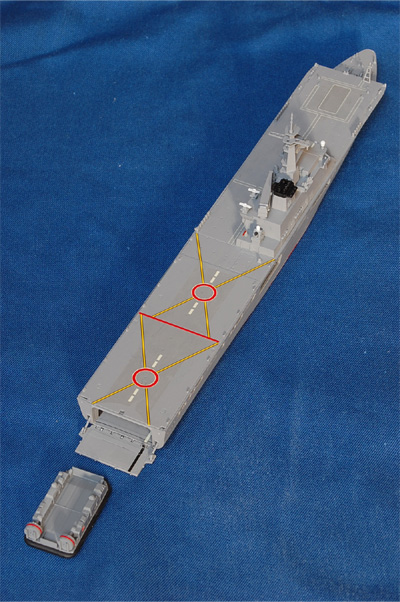

��������́A�����̂��ꂱ��ł��B

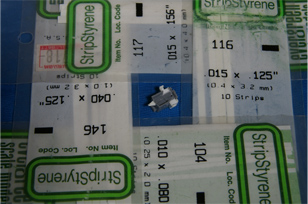

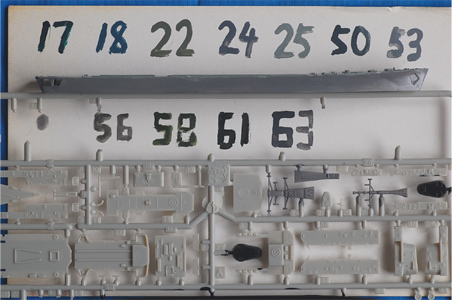

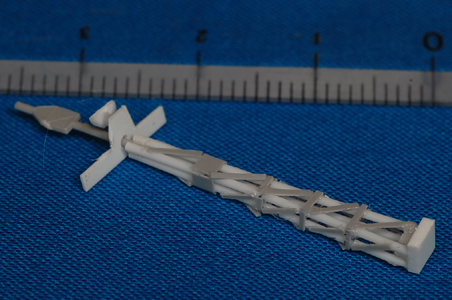

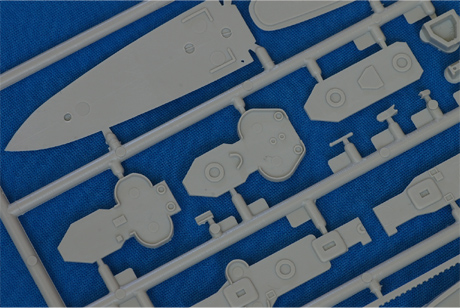

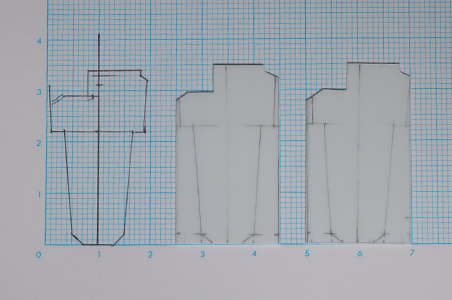

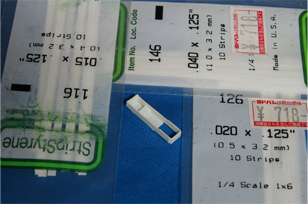

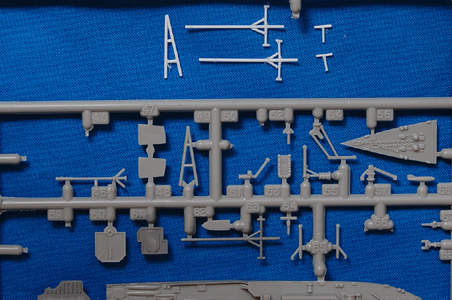

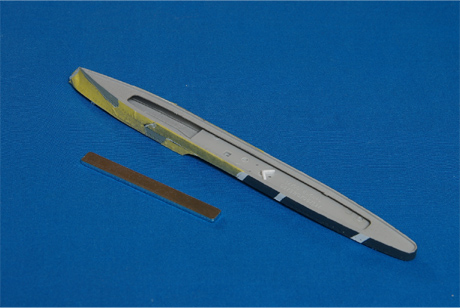

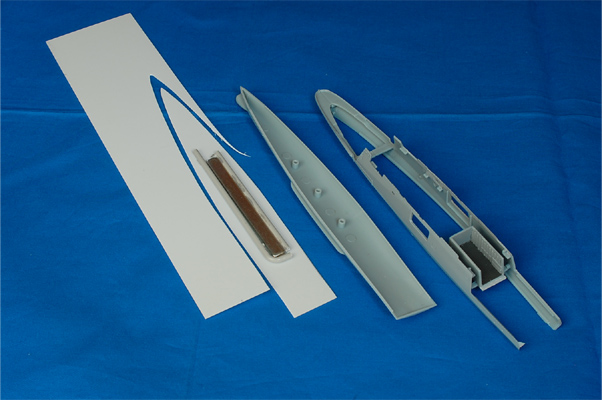

�悸�́A�͂�˂��݂̒���̍\�����ł��B��L��HP�ɂ͗v���ޔ����Ƃ̎�|���L�ڂ���Ă��܂��B

�}�E�X�J�[�\���I���Ŋg�債�܂��B

istDs

1/4

6.

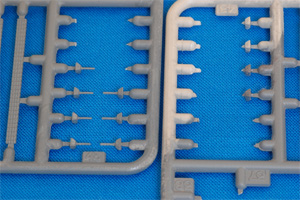

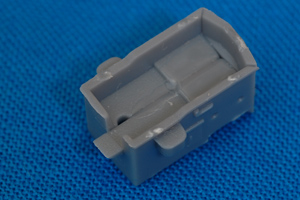

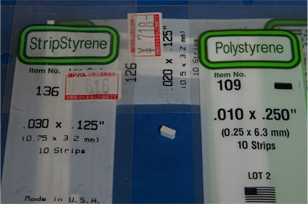

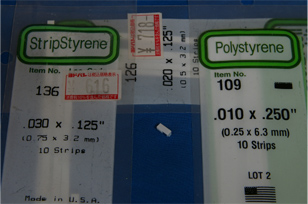

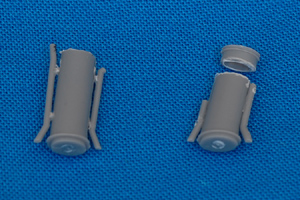

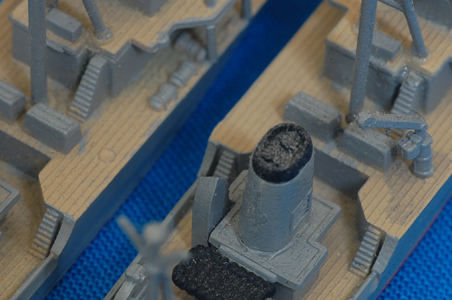

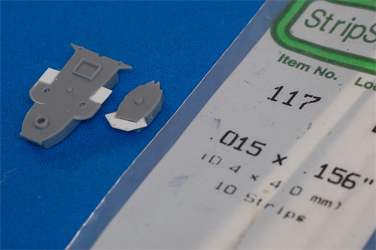

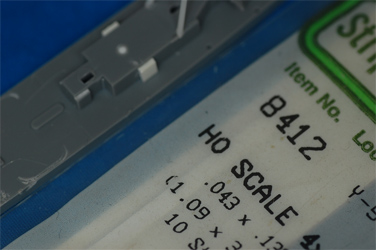

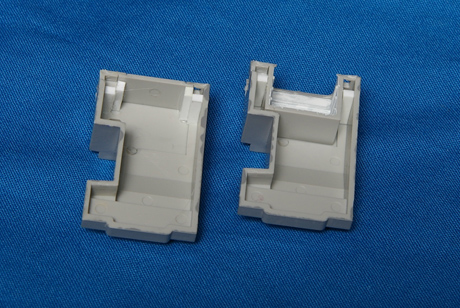

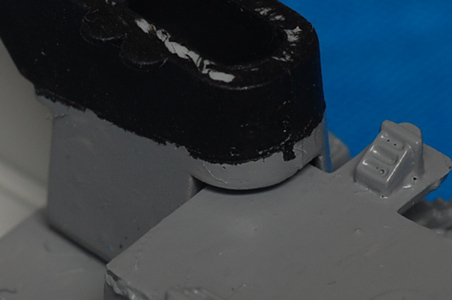

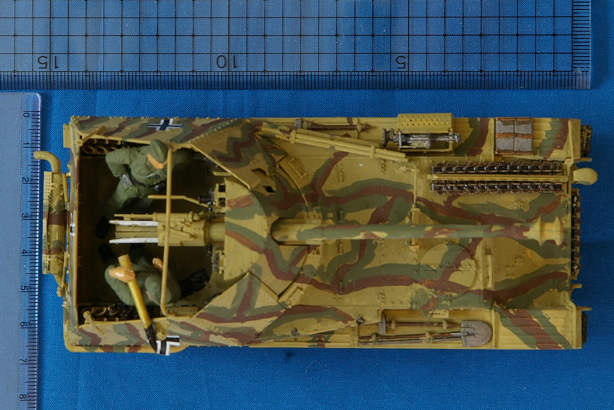

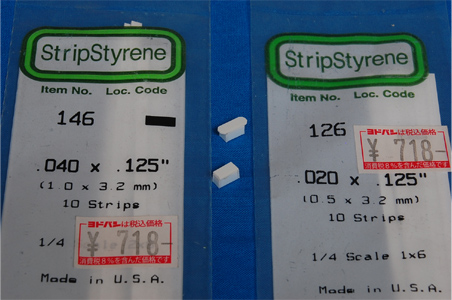

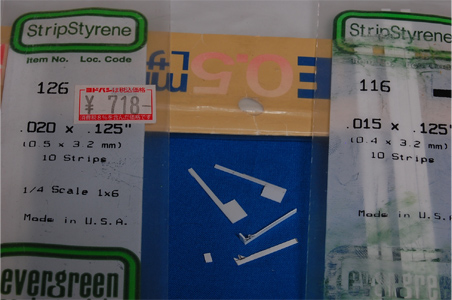

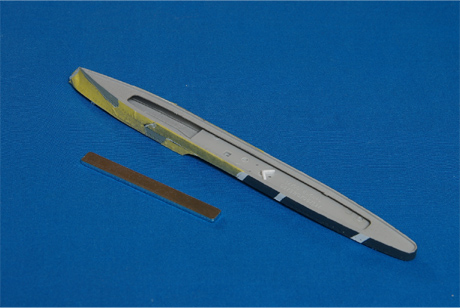

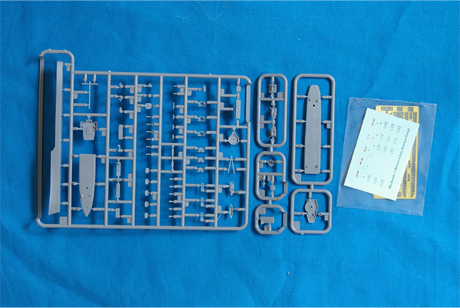

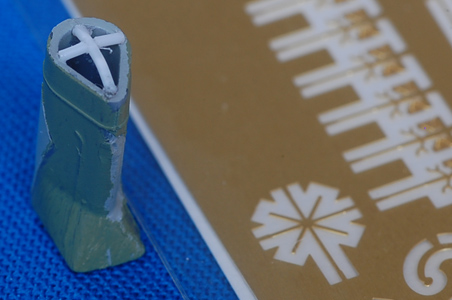

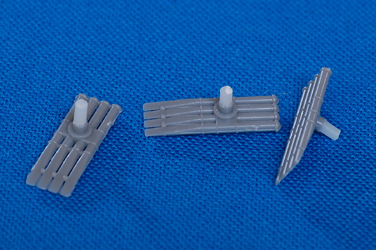

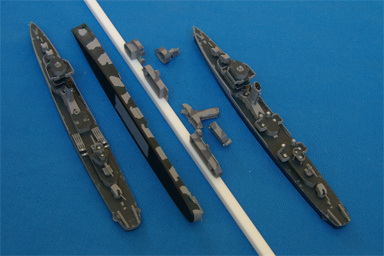

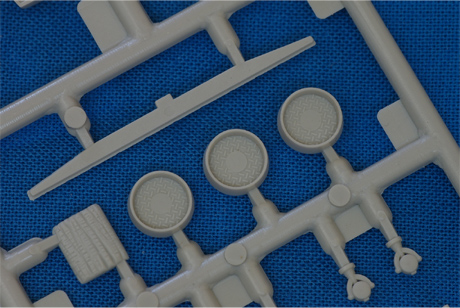

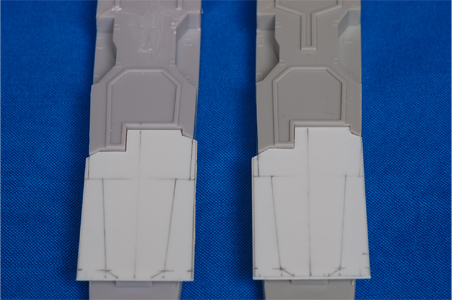

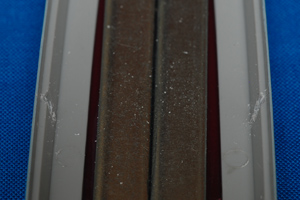

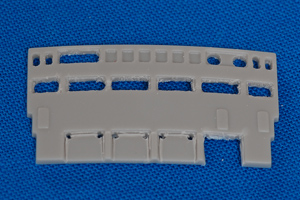

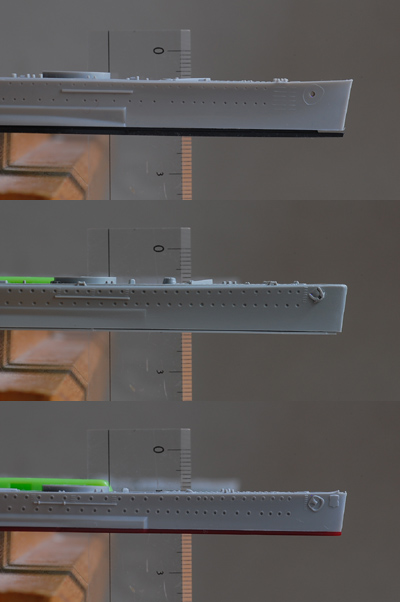

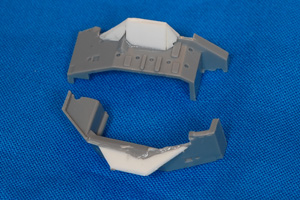

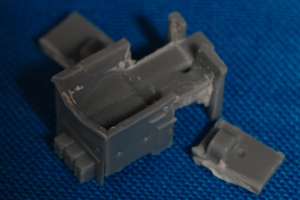

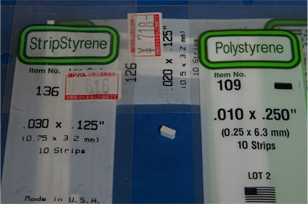

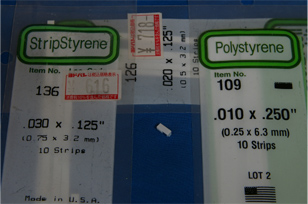

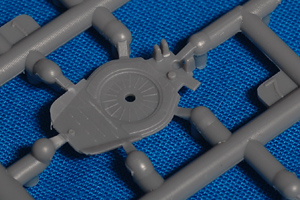

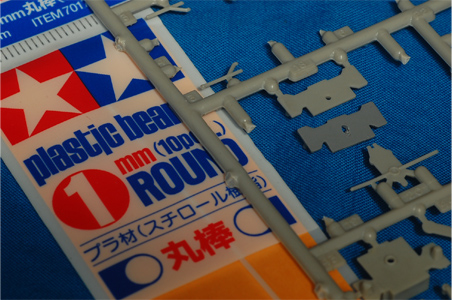

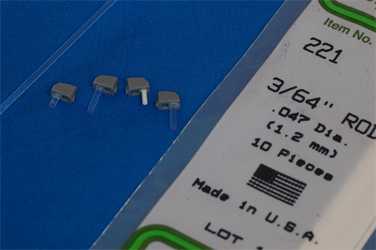

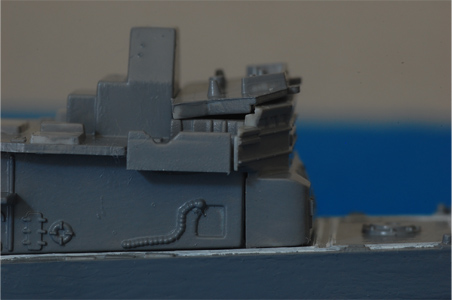

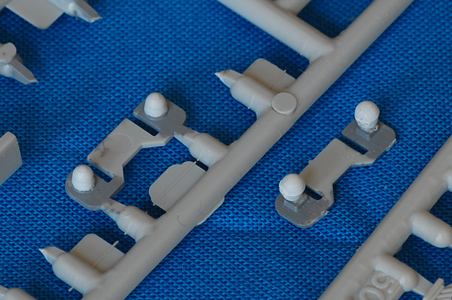

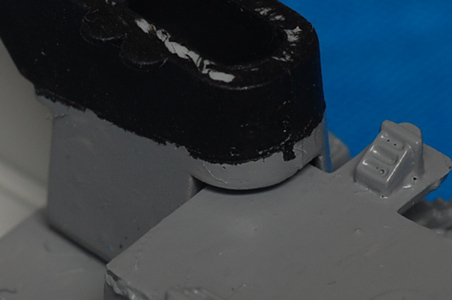

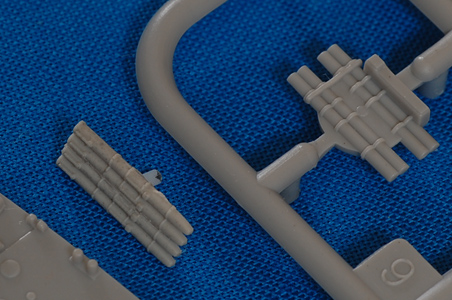

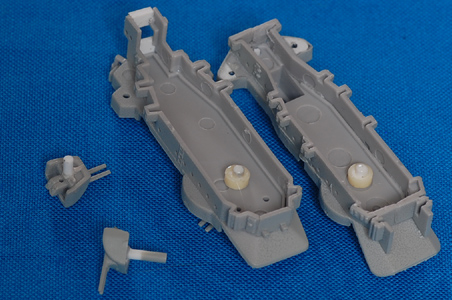

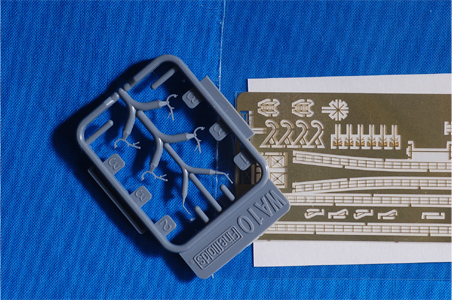

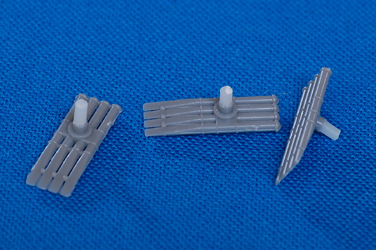

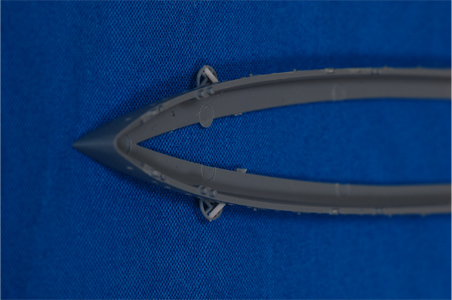

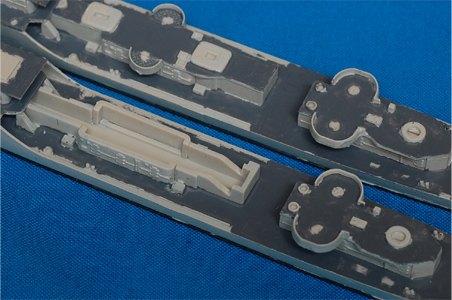

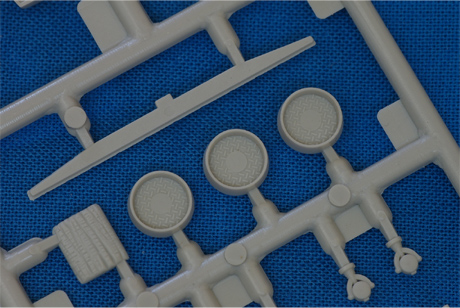

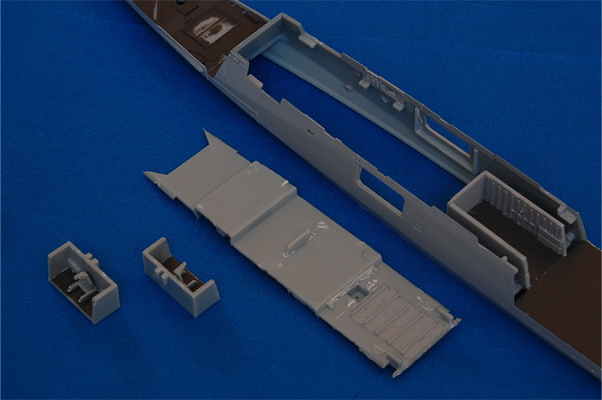

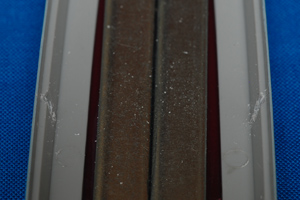

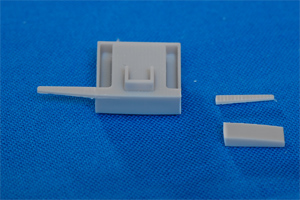

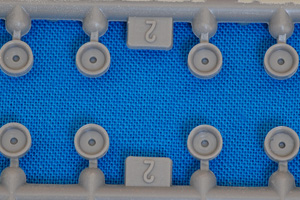

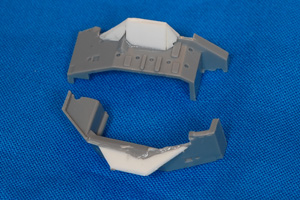

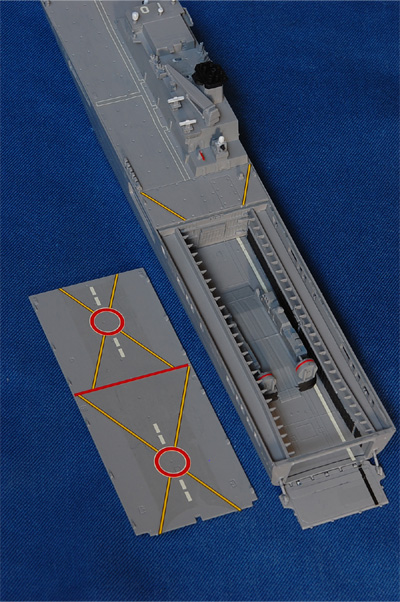

�͋��A�f�őg�ނƂ���Ȋ����ł����E�E�E

D40

1/8,1/8

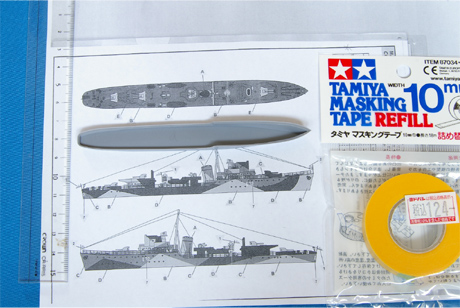

���������2�����x�g���~���O

��������������������������

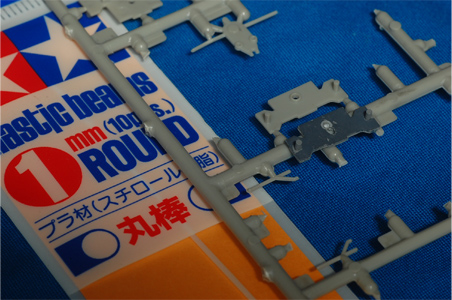

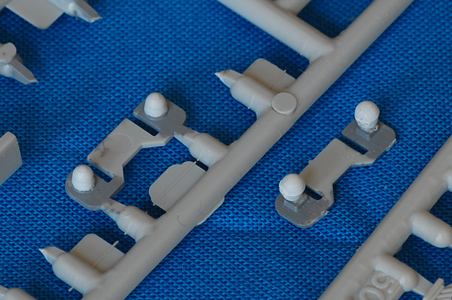

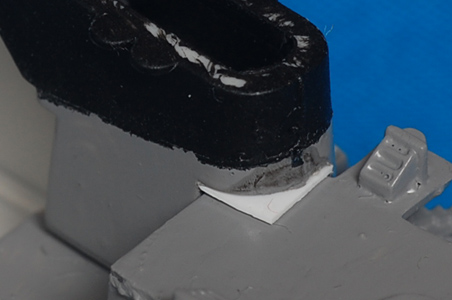

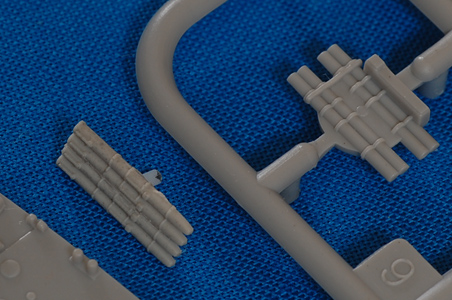

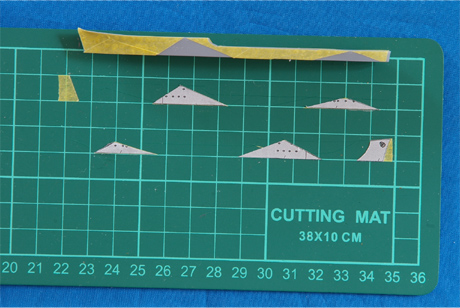

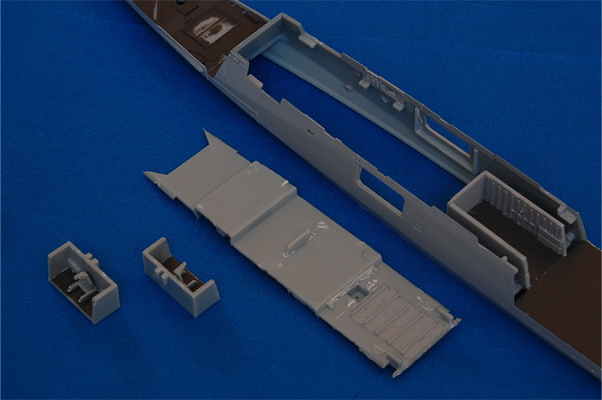

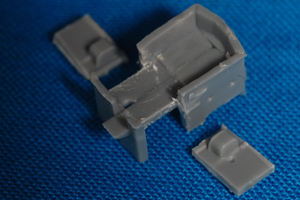

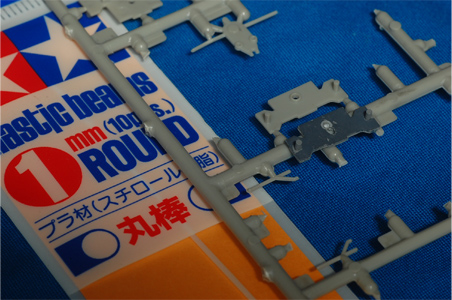

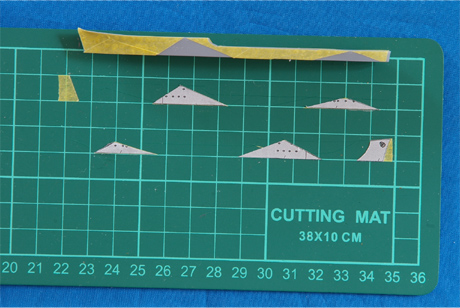

7.

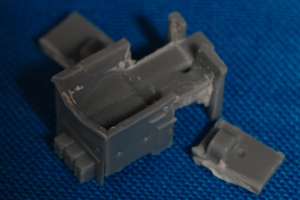

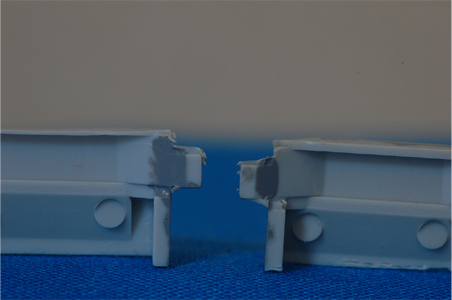

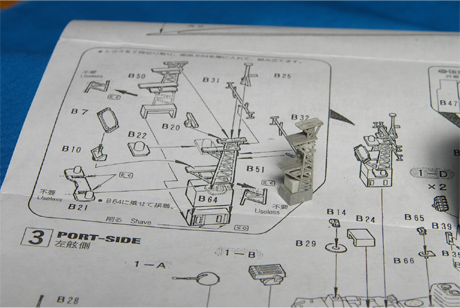

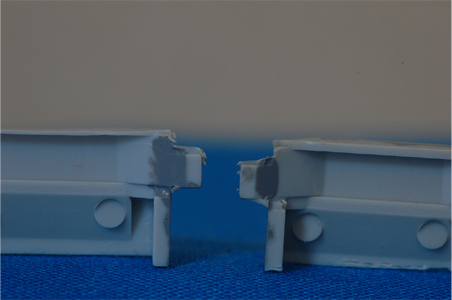

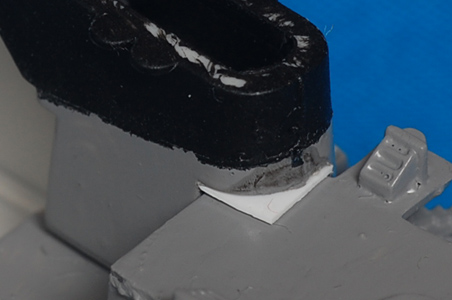

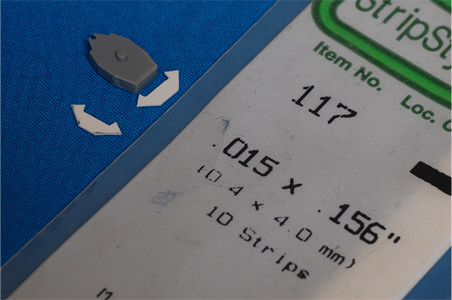

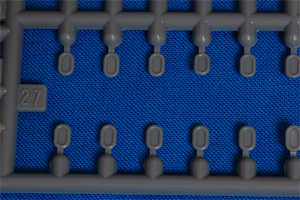

���������݂���Ă���ׁA����ȋ�ɂ�����Ɛؒf���܂��B

D40

4/1,4/1,1/4,1/4

�����5�����x�Ƀg���~���O

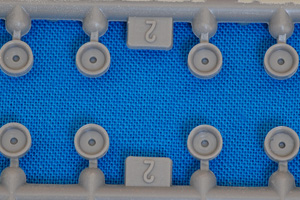

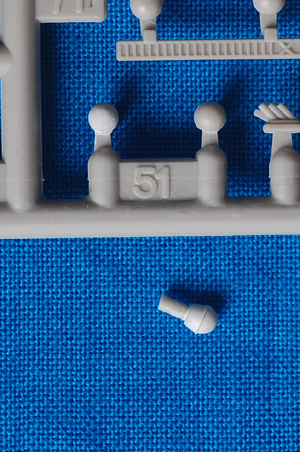

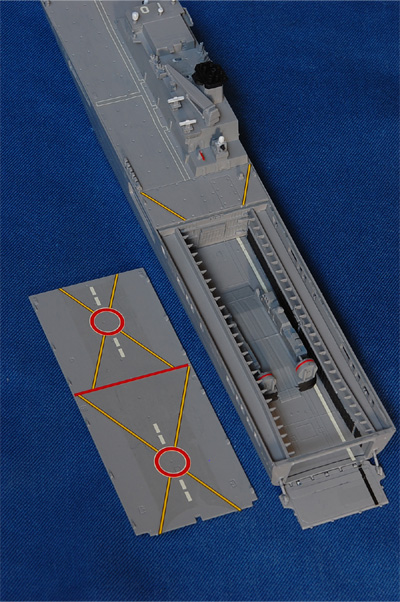

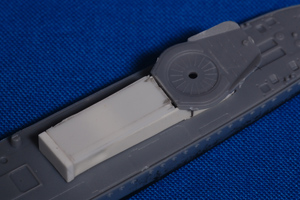

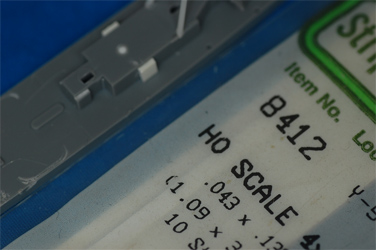

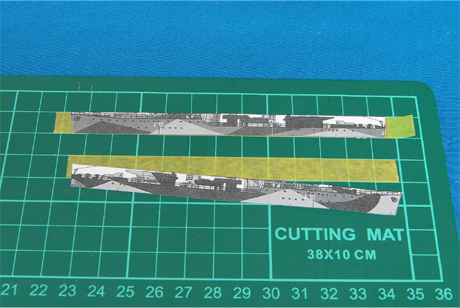

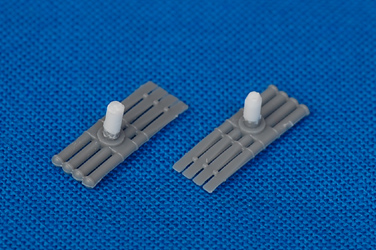

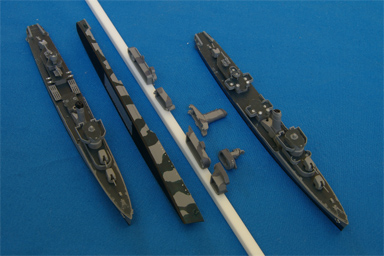

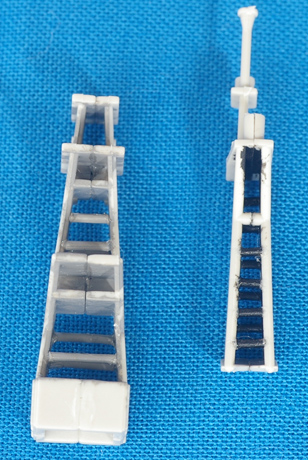

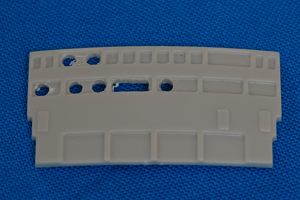

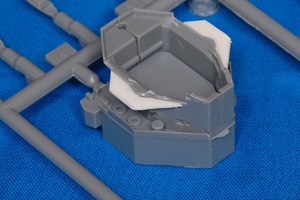

8.

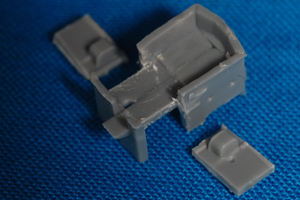

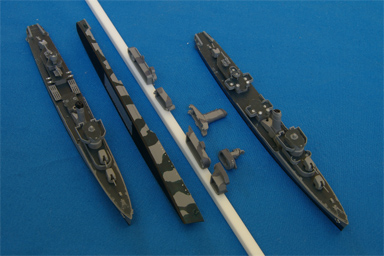

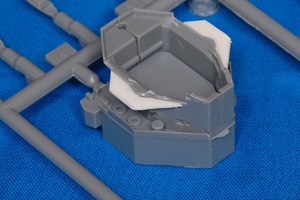

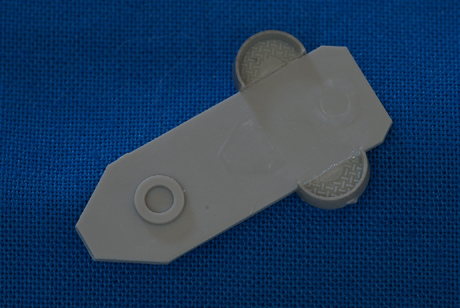

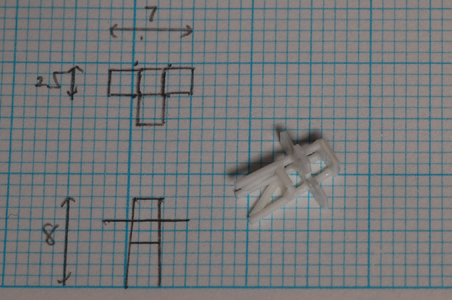

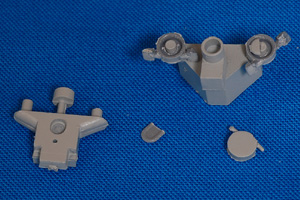

�藣������ɁA���ꂱ��Ƒ��ݕ�����lj����܂��B

�}�E�X�J�[�\���I���Ŋg�債�܂��B

istDs

1/15

9.

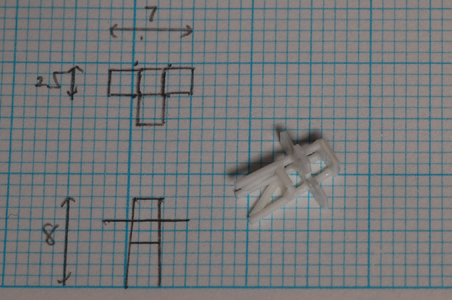

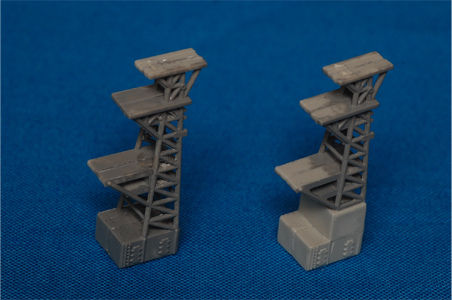

7,8�̑��삪�ڂ�01�b���g�傳��Ă���ׁA������͖{���i(��)��M��̂ł͂Ȃ��A�܂������V�K(�E)�ɍ쐬���܂��B

D40

1/8

����2,3���g���~���O

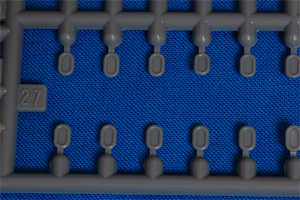

10.

7,8�̓V�W��ɂ��b�������đ�������Ă��܂��B

�}�E�X�J�[�\���I���Ŋg�債�܂��B

istDs

1/4

11.

10�̔w�ʂł����A7,8�̔w�ʂ̚Ɨۂ��c���Ă���̂ŁA����ɍ��킹��`�ɂ��܂����B

�}�E�X�J�[�\���I���Ŋg�債�܂��B

istDs

1/4

12.

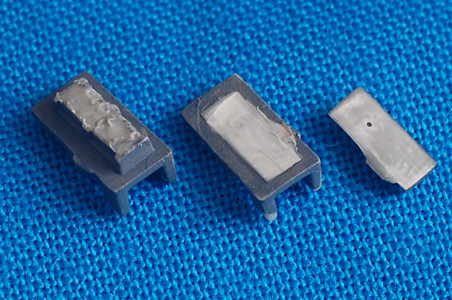

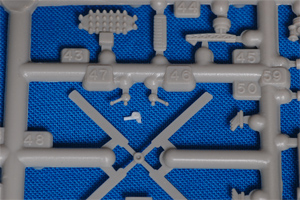

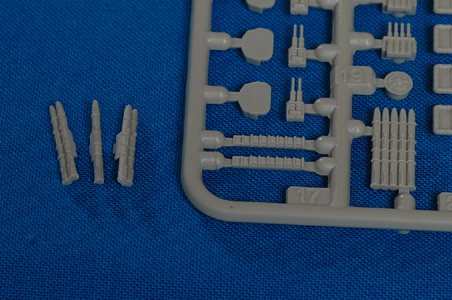

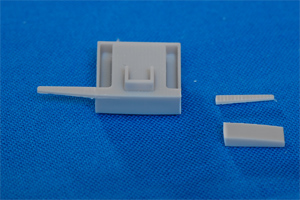

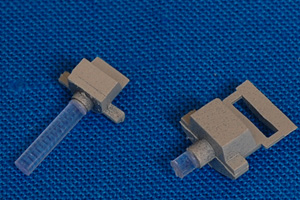

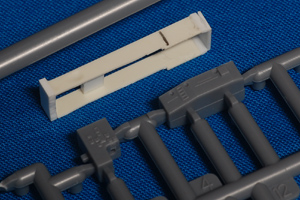

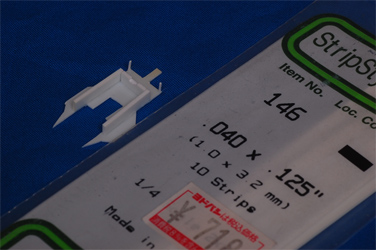

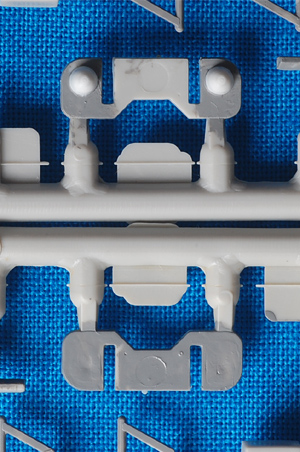

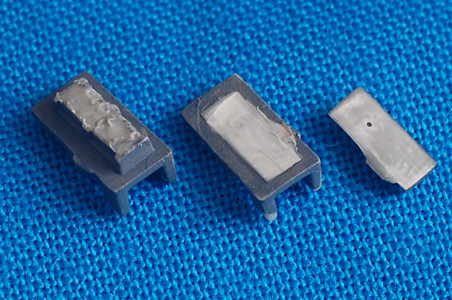

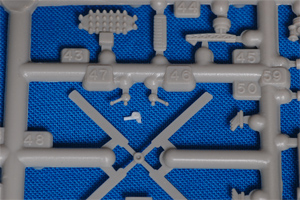

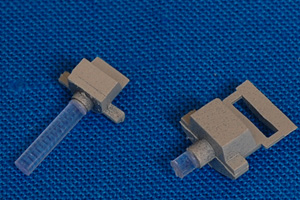

�D��O�̖��[�ɐڑ����镔�i�ł����A���̏�ɍڂ�01�b���g��E�E�E�O�L9�E�E�E����A�����Ă���������������킹�܂��B

�͋��\�����͂������B

�����H�O�A�E���H��ŁA�E�̓}�E�X�J�[�\���I���Ŋg�債�܂��B

D40

2/1

����2,3���g���~���O

13.

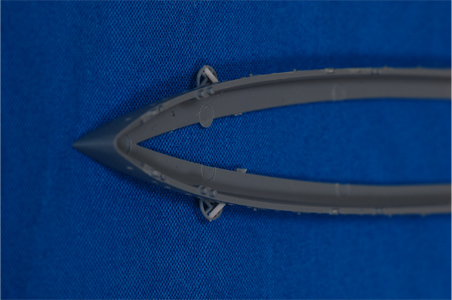

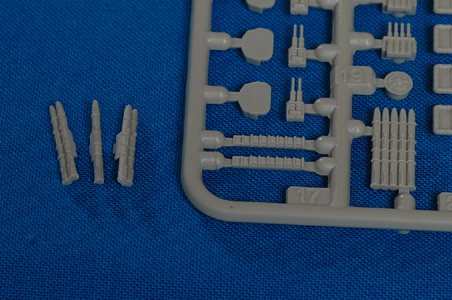

����2�{�̉��˂ł��B

����ꉌ�ˁA�E��˂ł��āA���X�͍������R�����Ȃ��̂ł����A��ꉌ�˂������A��˂��Ⴍ�Ȃ��Ă���̂ŁA��˒�����1mm������Ɛ藣���đ�ꉌ�˂ɏd�˂܂��B

�X�ɁA��ꉌ�˒����ɂ͔�̗U���ƌ������Օ��ƌ����������đ�������Ă��܂��B

D40

1/8,2/1,1/1

�����������4,5���Ƀg���~���O

14.

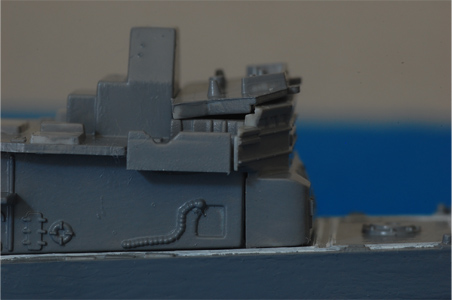

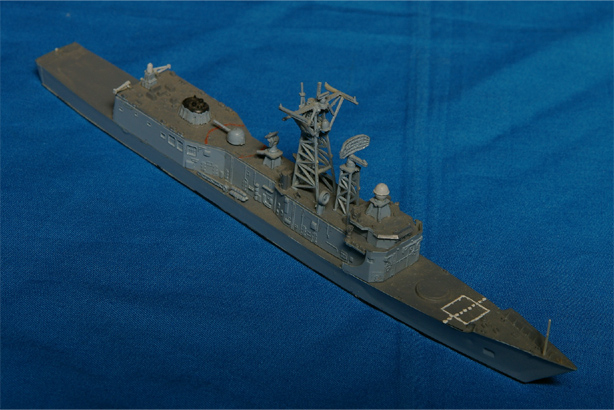

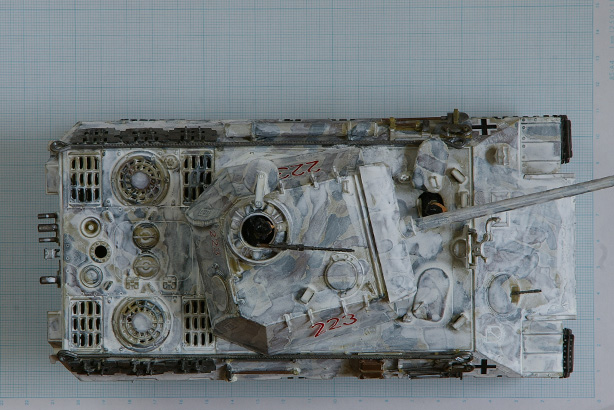

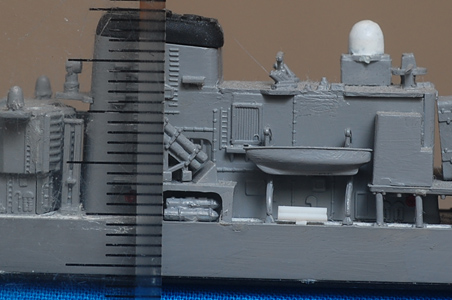

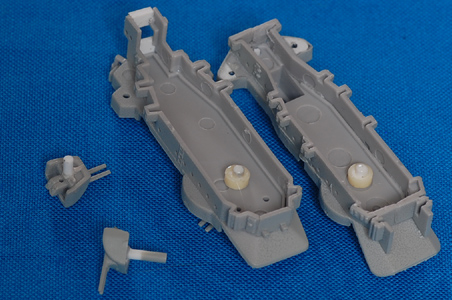

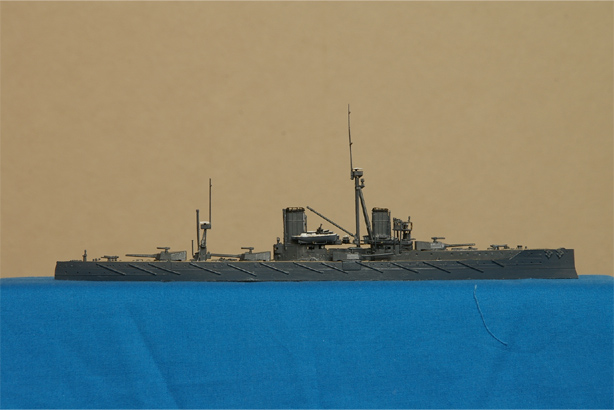

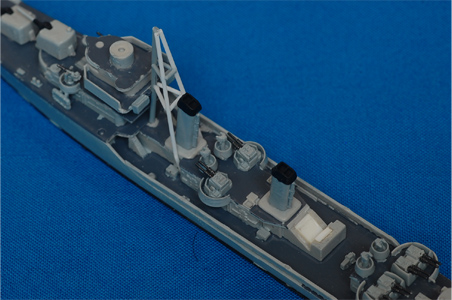

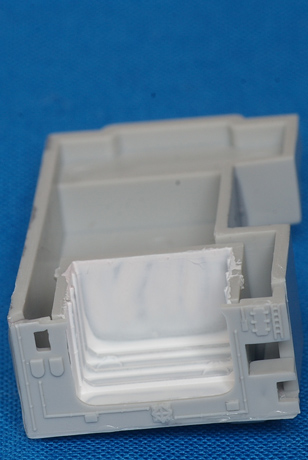

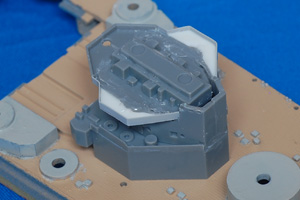

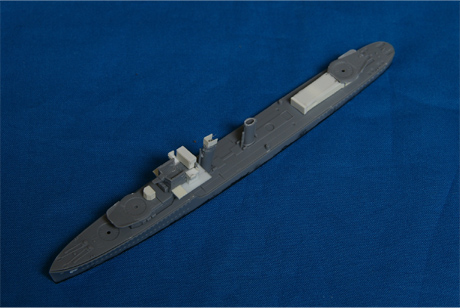

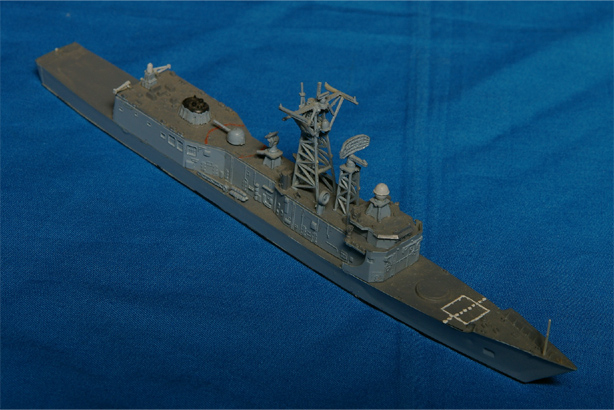

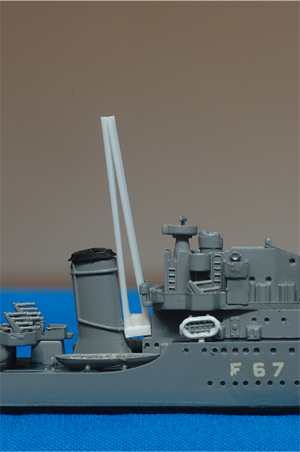

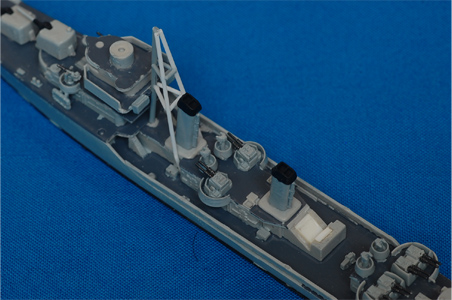

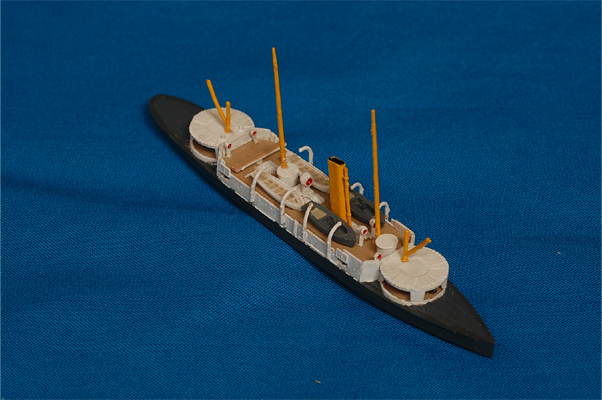

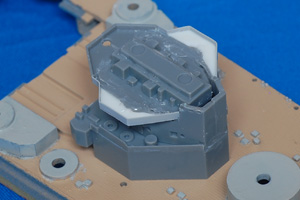

�����Č㕔��\�ł��B

�}�E�X�J�[�\���I���Ŋg�債�܂��B

istDs

1/30

������2,3���Ƀg���~���O

15.

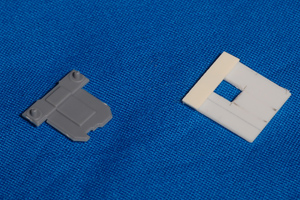

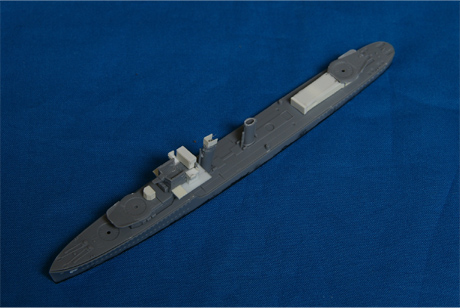

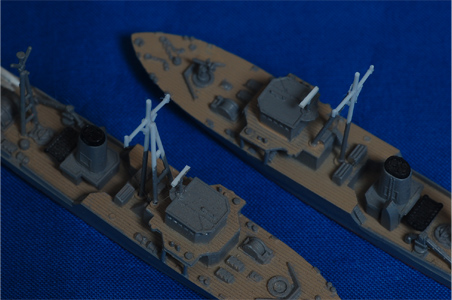

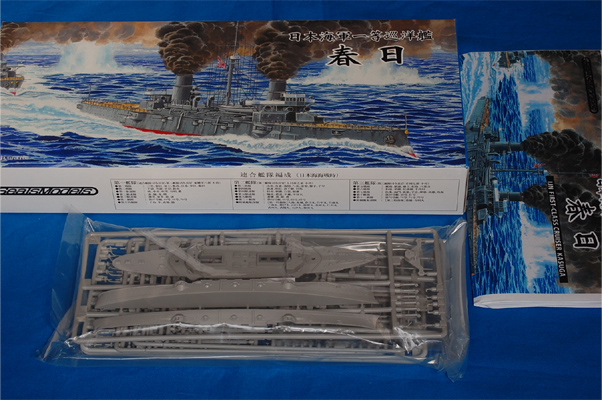

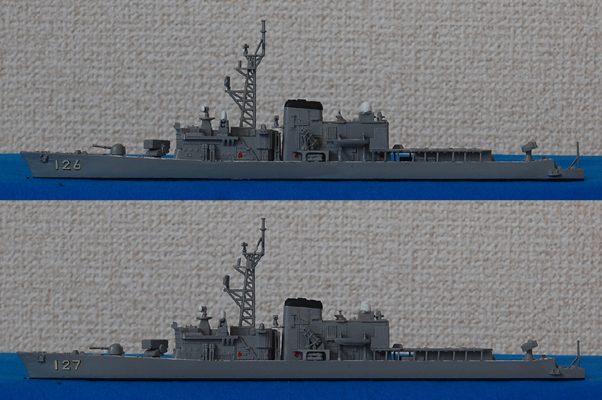

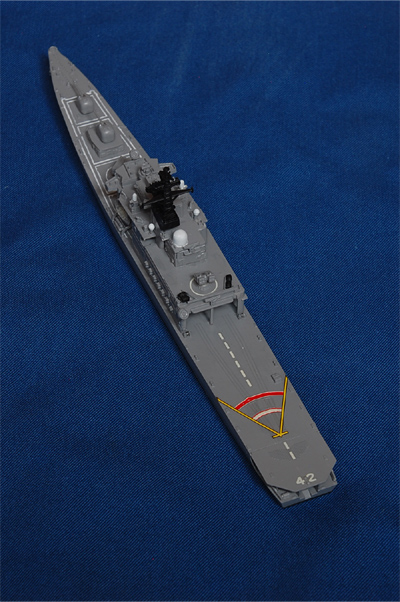

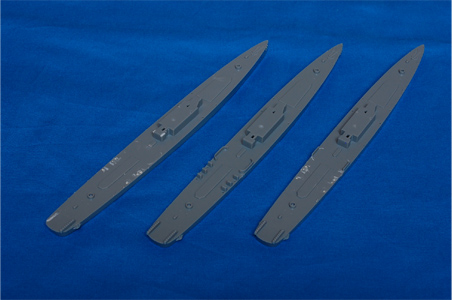

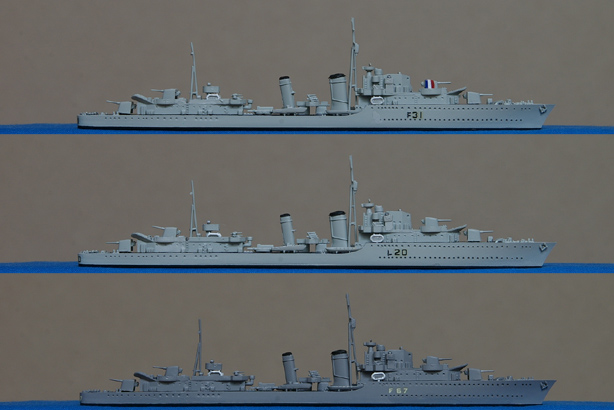

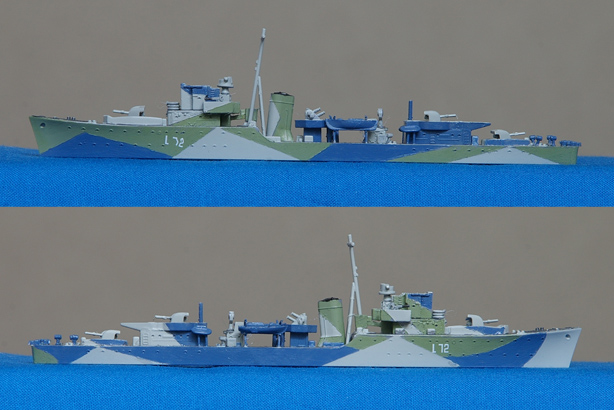

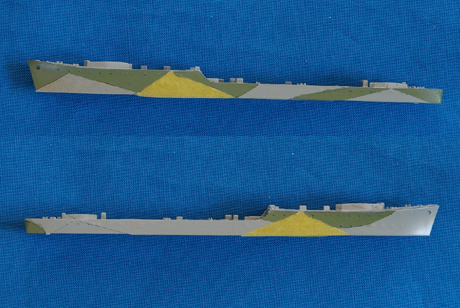

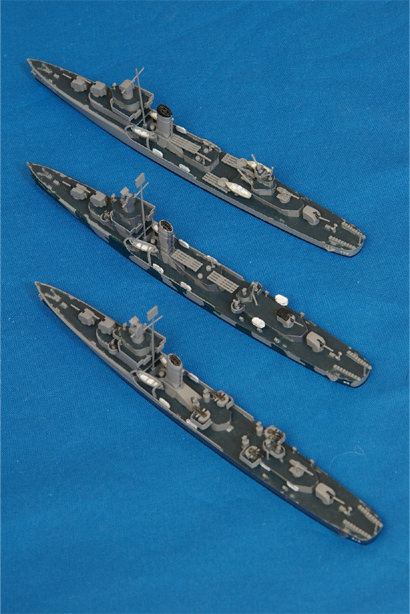

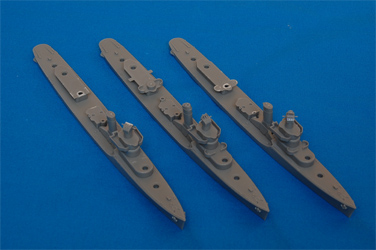

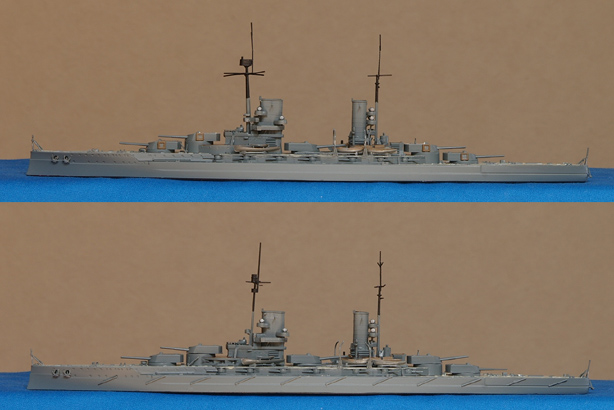

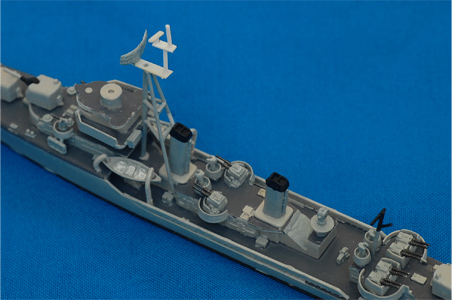

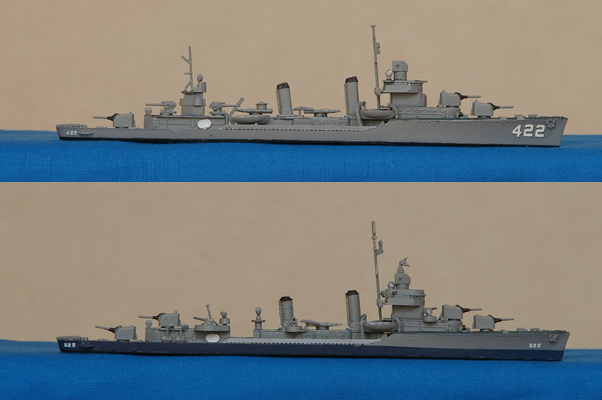

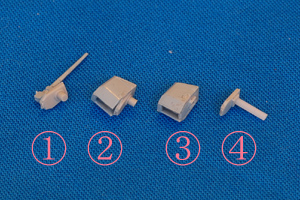

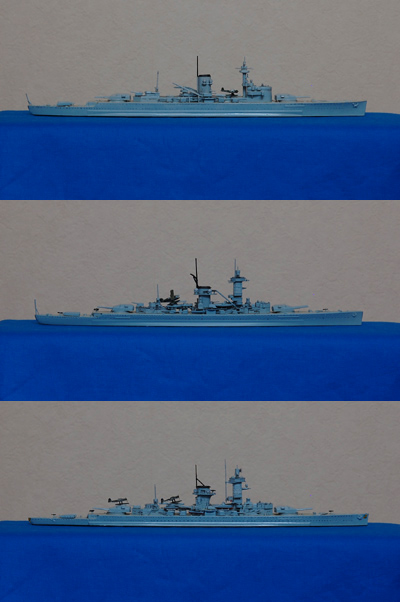

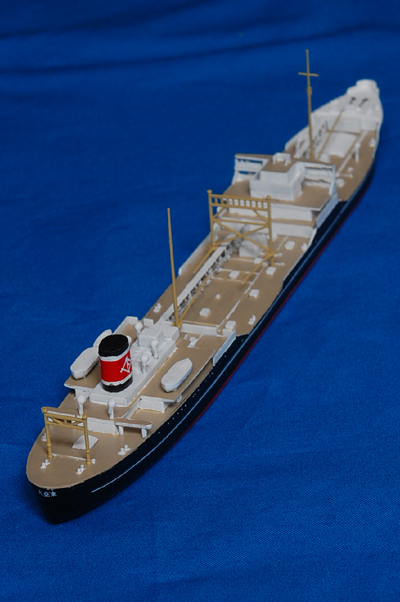

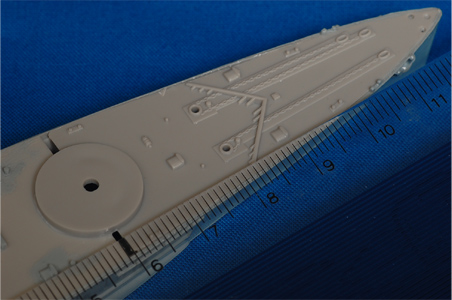

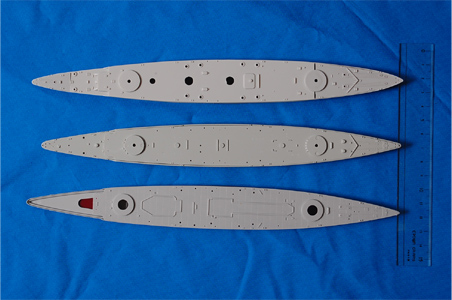

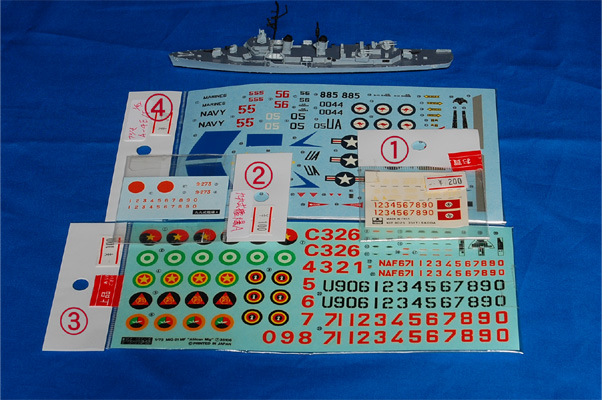

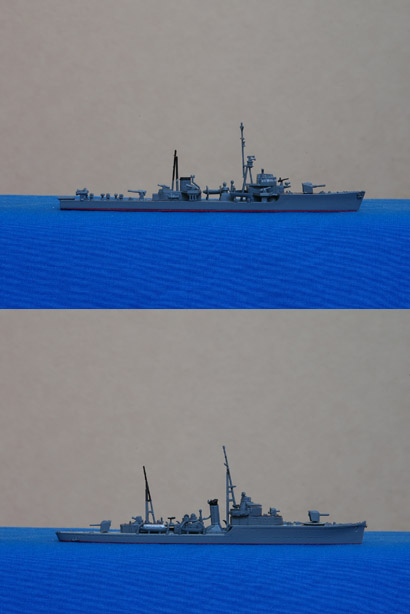

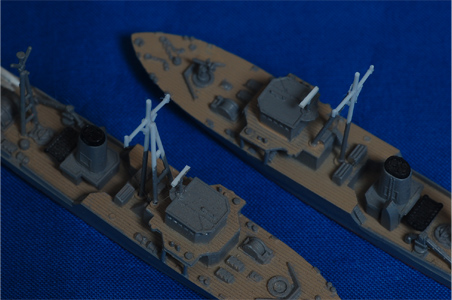

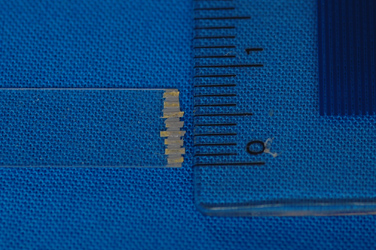

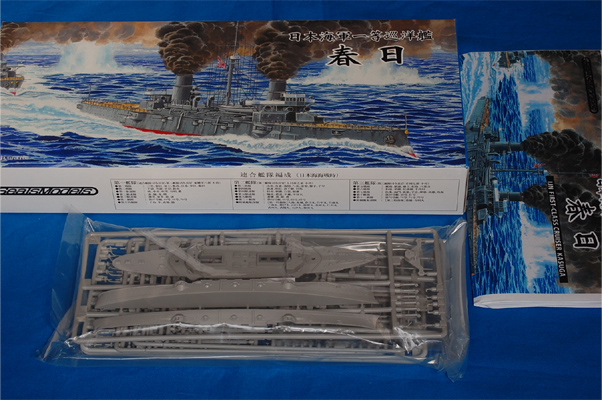

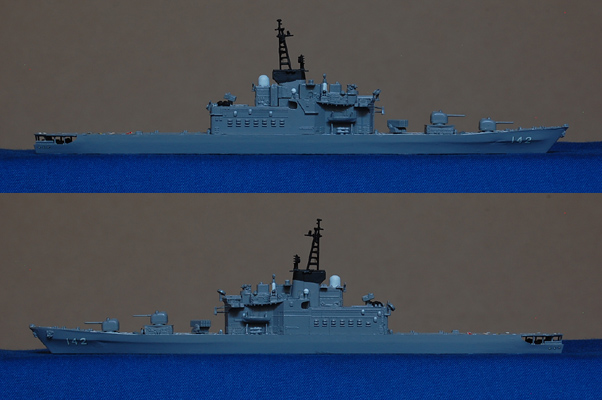

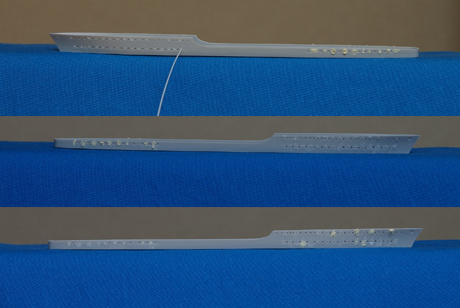

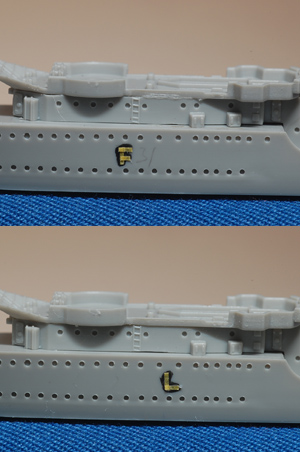

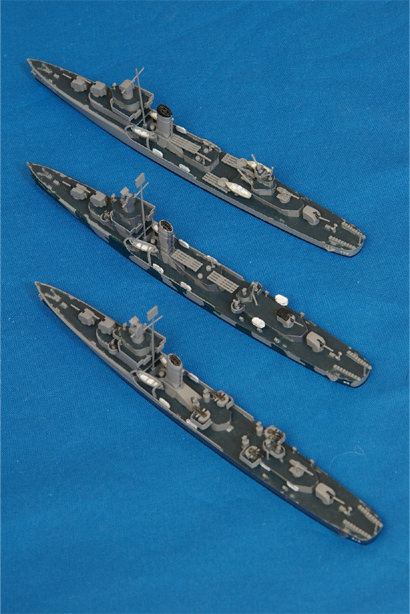

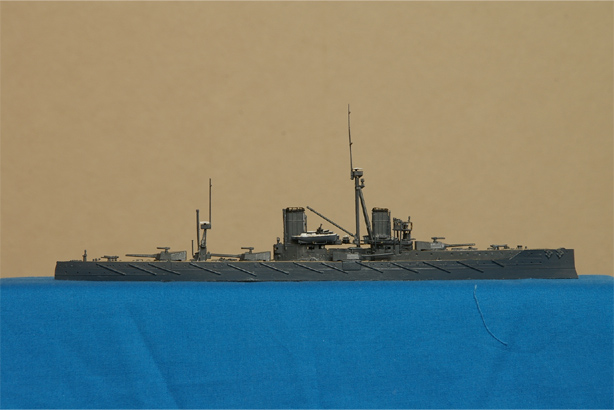

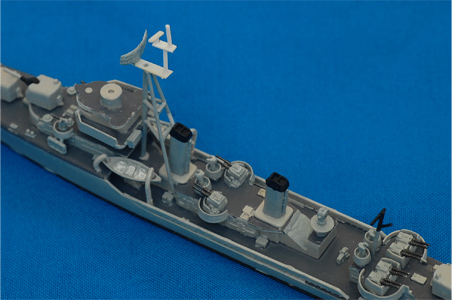

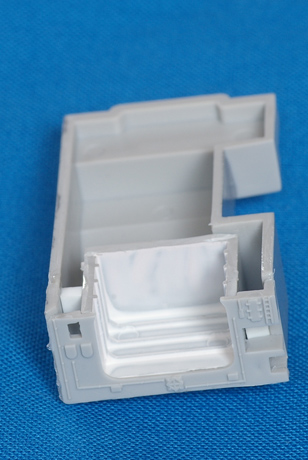

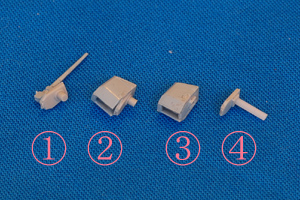

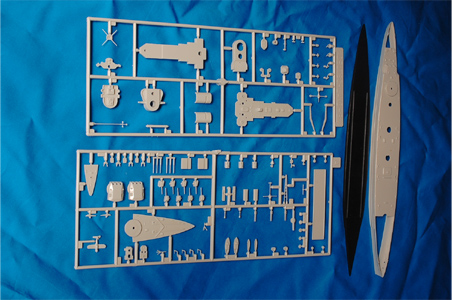

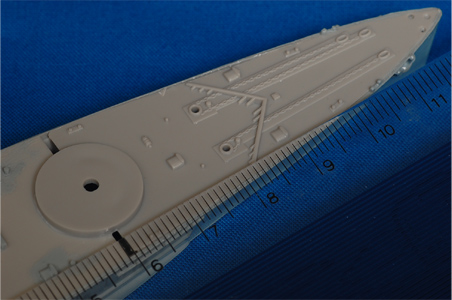

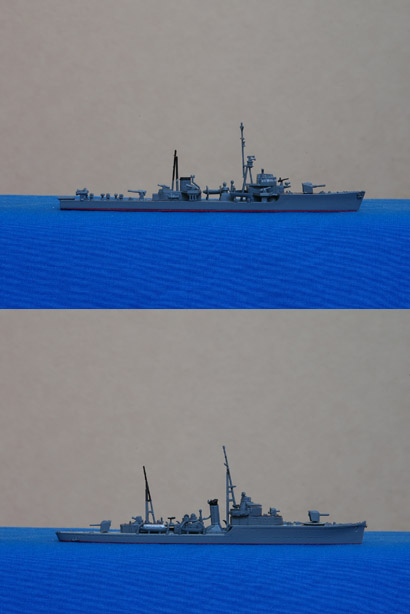

�ǂ��ς������??�ƌ������ŁA�{���̕��i4�Ɣ�ׂĂ݂܂��B�͎�����ɔ{�������Ȃ��Ă��܂��B

�����Ƃ��A���̒����́A�b��̑����i��t�������B���ړI�Őݒ肵�܂����̂ŁA���ƒ��߂������m��܂���B

D40

istDs

1/8,1/4

������1,2���g���~���O

16.

�㕔��\���[���̖C���͎g���܂����A�ꕔ�������s�v���ۂ��̂Ŏ��암���Ƃ̍����Ղ������Ă��āA�r���Őؒf���܂��B

D40

1/8,1/8

���������2,3���g���~���O

17.

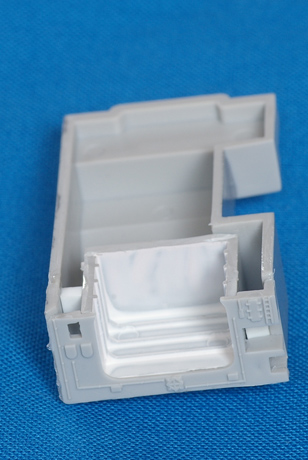

14�`16�����킹��Ƃ���Ȋ����ł��B

D40

1/15

����1,2���g���~���O

18.

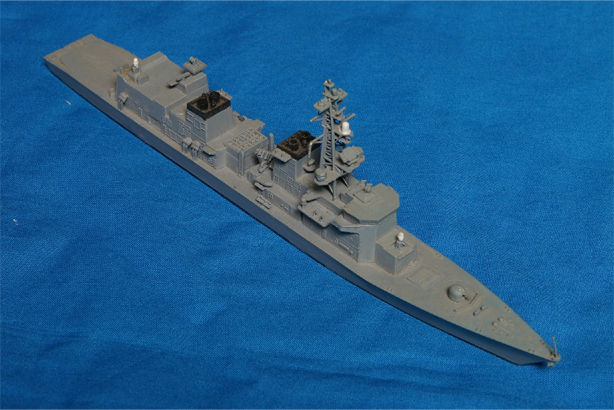

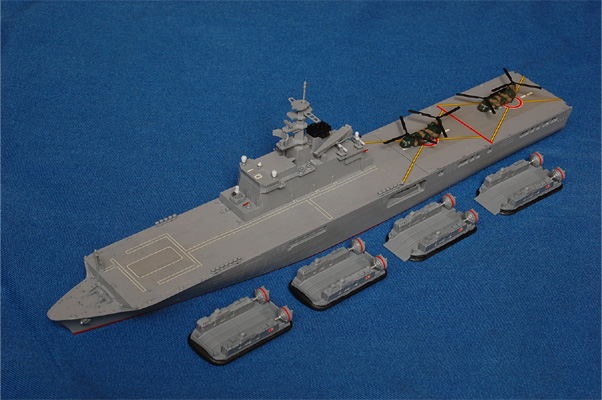

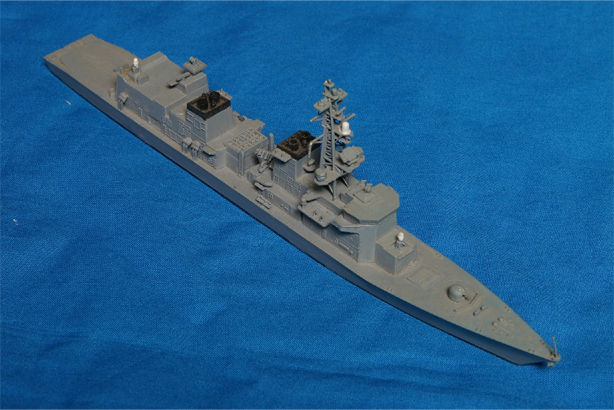

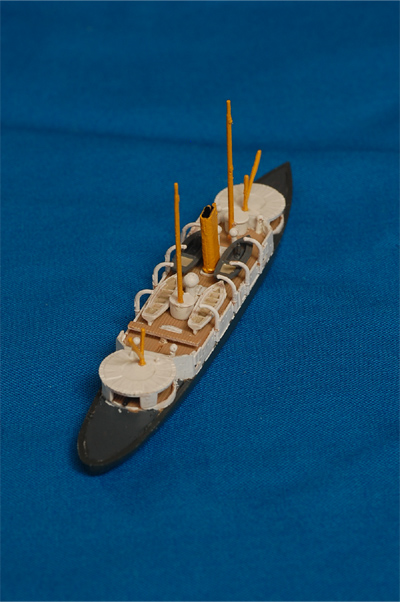

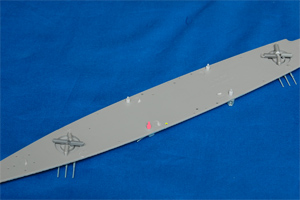

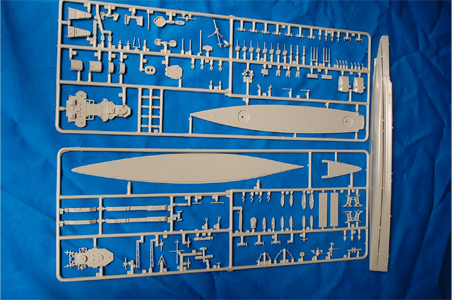

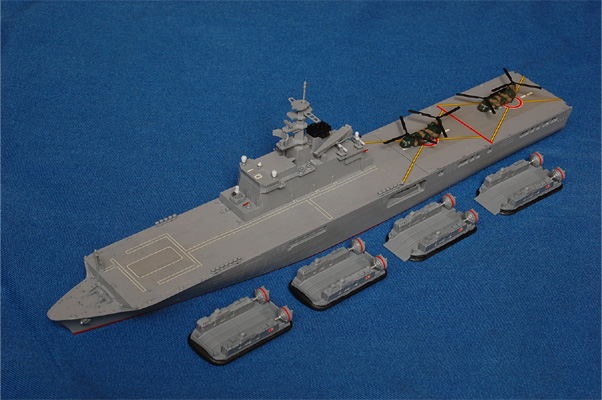

�X��5�`16��S�ڂ����܂��ƁA����Ȋ����B

istDs

1/1,1/1

�E���͎�g���~���O

19.

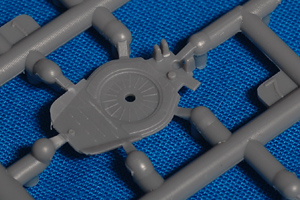

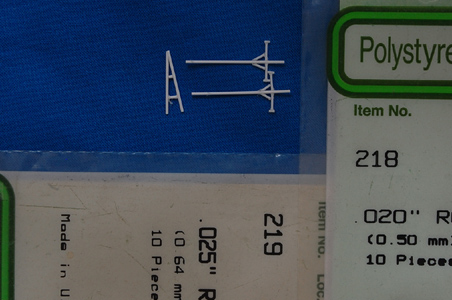

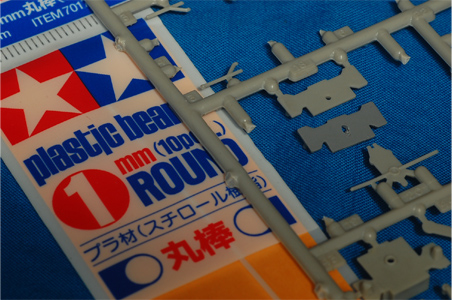

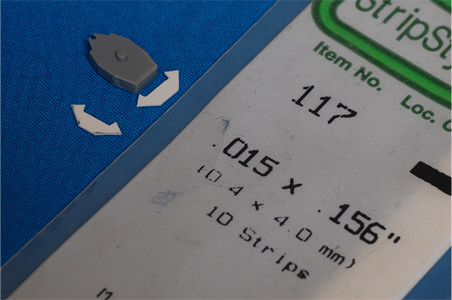

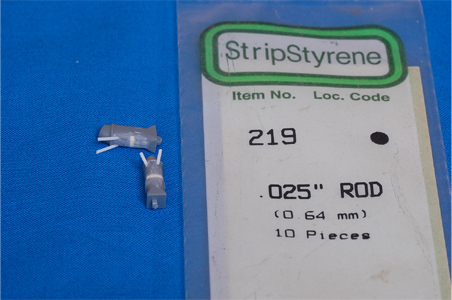

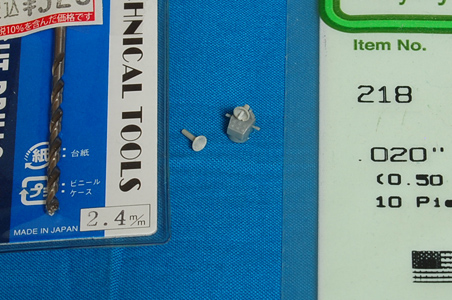

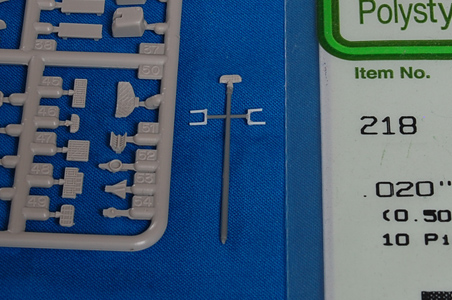

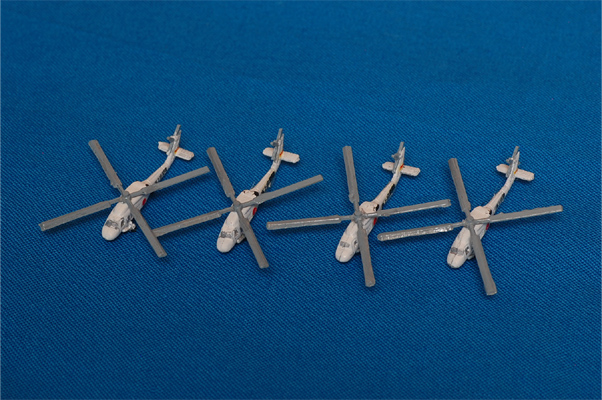

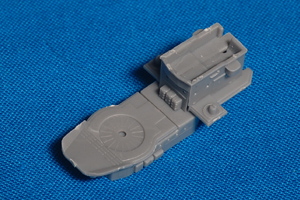

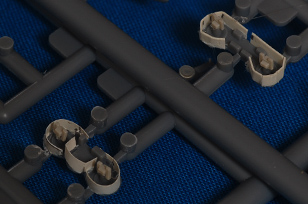

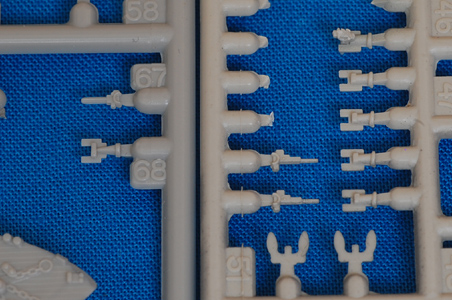

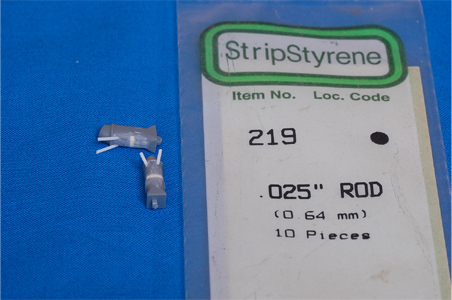

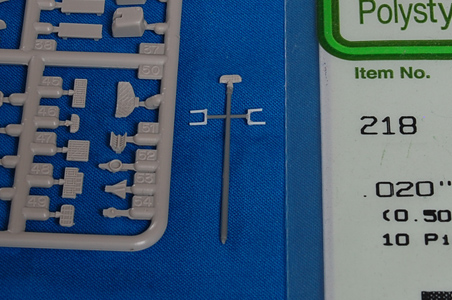

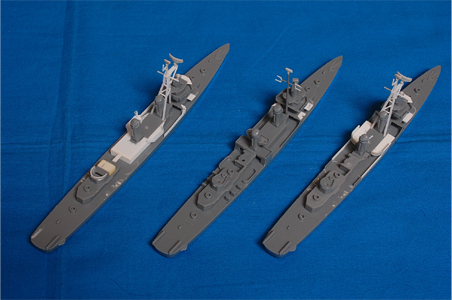

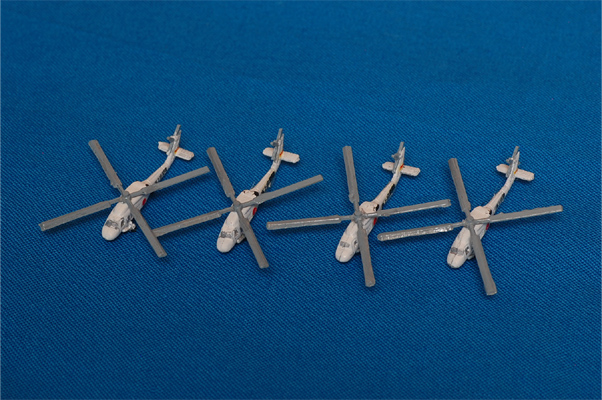

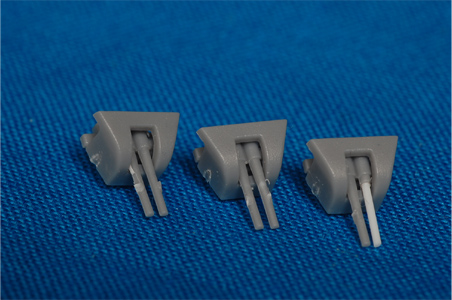

��C�́A���̕s���̓ƈ퐻4�D���p�C�Ɋ�������Ă��܂��B

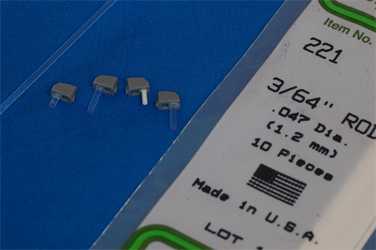

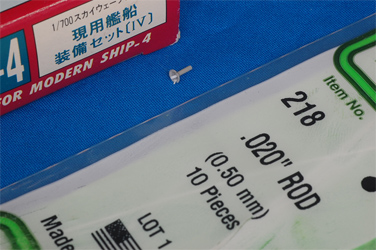

���ꂪ�A���ɒZ�C�g�ō����Ȋ����ŁA�ɗ]��i�ɓK���ȕ��������炸�A�v�����Ȃ�3mm�p�_�ŖC����218�ŕ��j������Ă��܂��B��]���́A�܂��s���s���Ŏʂ����߂܂���ł�������1mm�ł��B

�}�E�X�J�[�\���I���Ŋg�債�܂��B

D40

1/8

20.

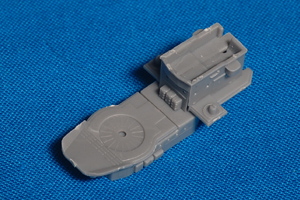

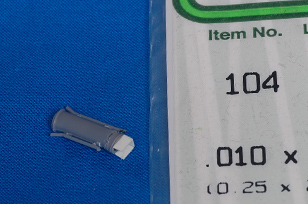

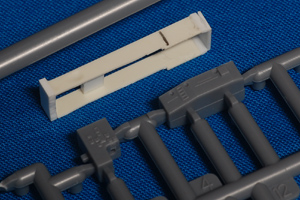

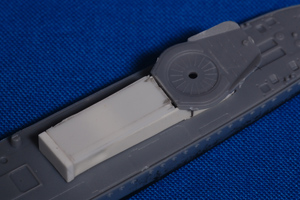

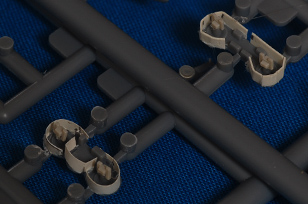

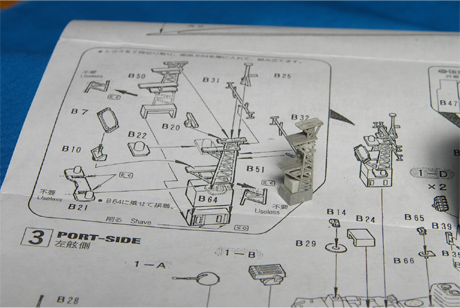

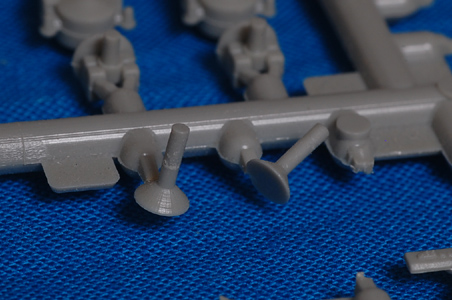

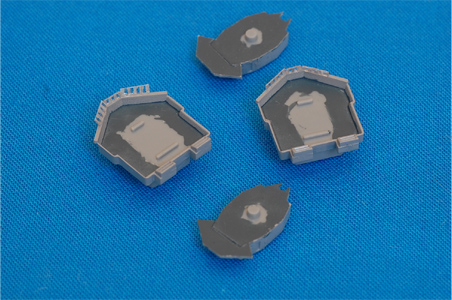

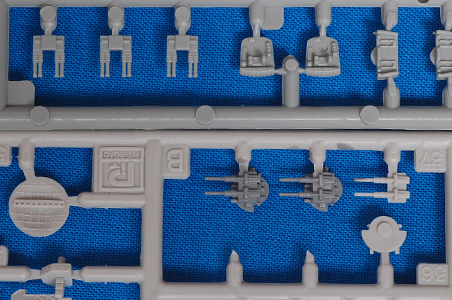

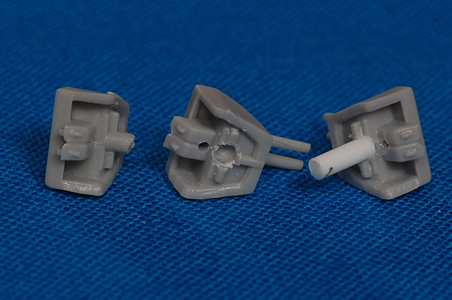

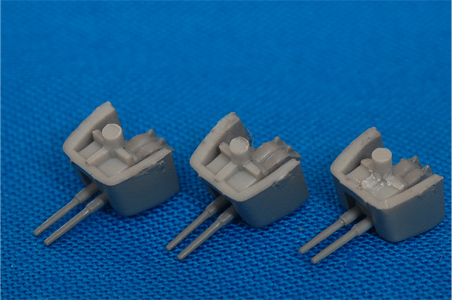

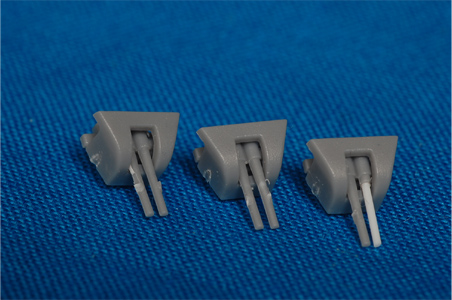

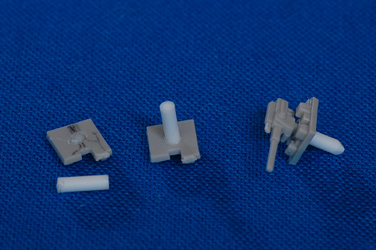

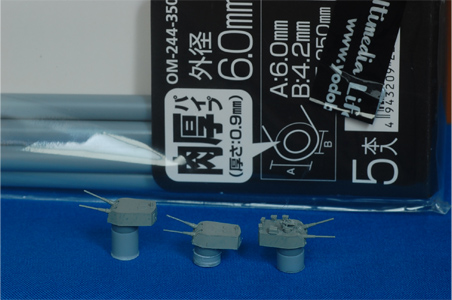

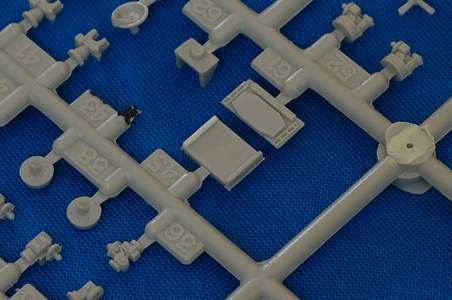

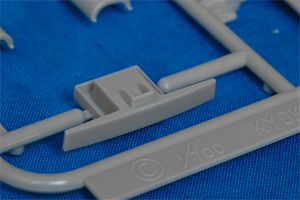

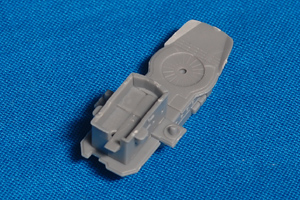

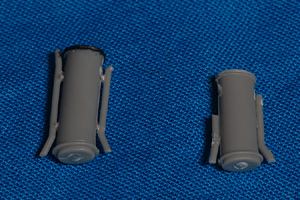

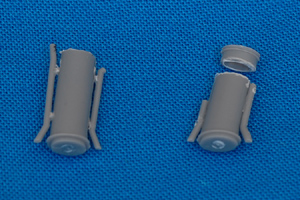

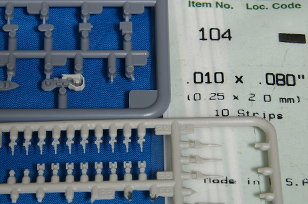

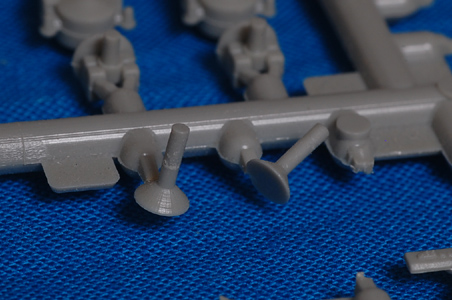

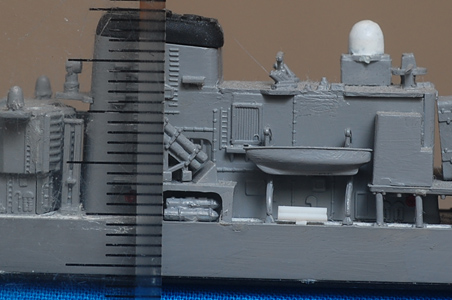

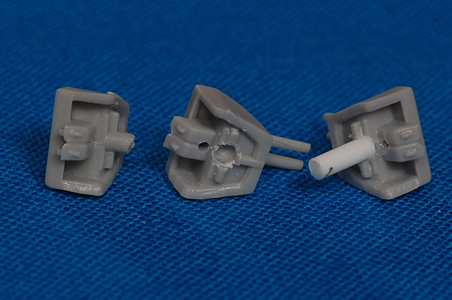

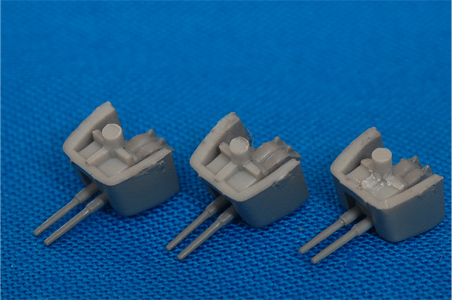

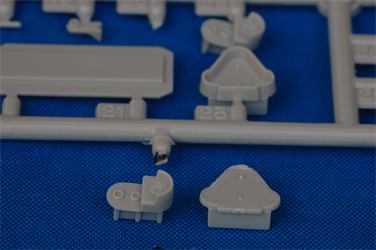

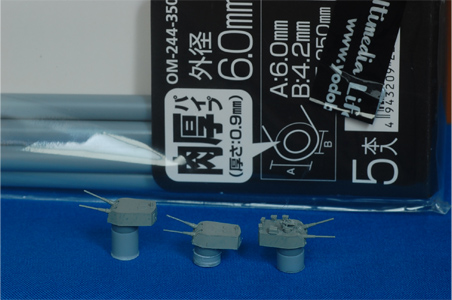

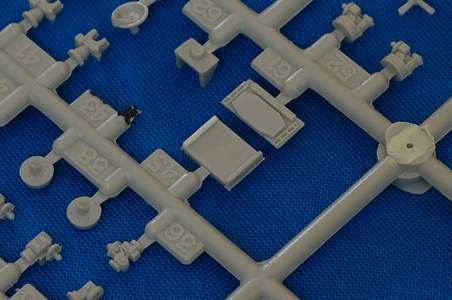

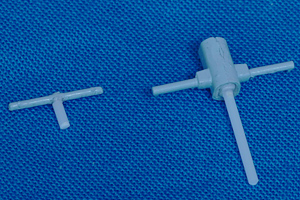

���ˊԂ̋@�e���ł��B����͉����ł͖����A�������i�̎g�p���������ĉ����i�ɒu���������̂ł��B

���ǂ̓v�����A�@�e��P�Ђ́u�A�����J�C�R�͑D�����Z�b�gIII�v��20mm�P���@�e��]�p�ł��B

�}�E�X�J�[�\���I���Ŋg�債�܂��B

istDs

1/2

����2,3���g���~���O

21.

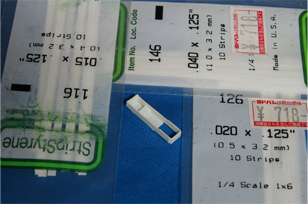

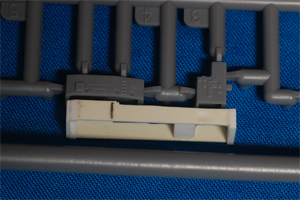

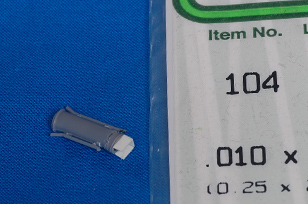

��˂ƌ㕔��\�Ƃ̊Ԃ̋@�e���ł��B�����20�Ɠ��l�ł��āA���ǂ�104�A�@�e��P�Ђ́u�A�����J�C�R�͑D�����Z�b�gIII�v��20mm�P���@�e��]�p�ł��B

�}�E�X�J�[�\���I���Ŋg�債�܂��B

istDs

1/2

����1,2���g���~���O

22.

20��21�͉�����E�����̂݉��H���ł������A�S���u�����ς܂��Ƃ���Ȋ����ł��B

D40

1/1

����1,2���g���~���O

23.

����͎O�r������Ă���̂ŁA�㕔��2�r�̎��t���ē��p�ōb�ɐ��E���܂��B

D40

1/1

����2,3���g���~���O

24.

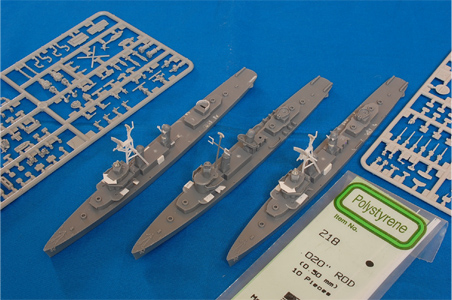

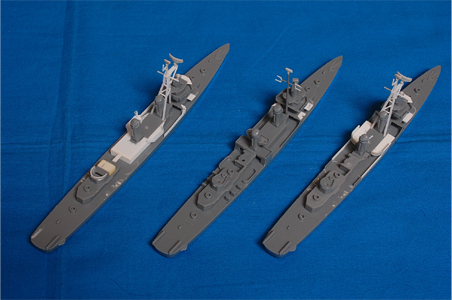

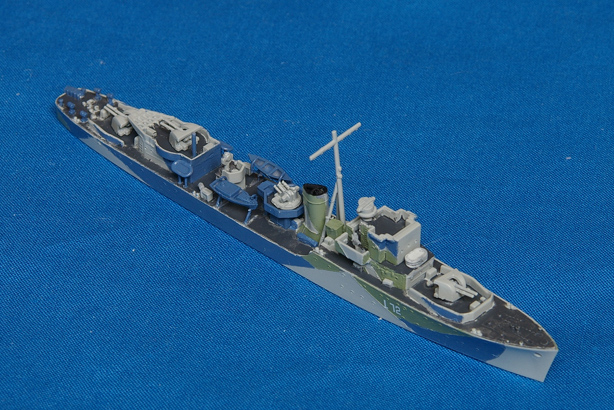

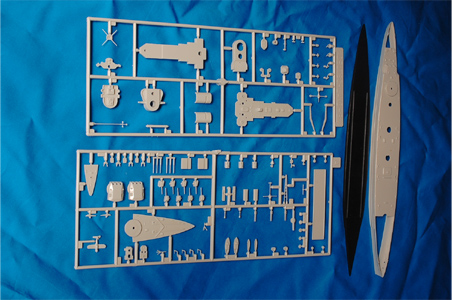

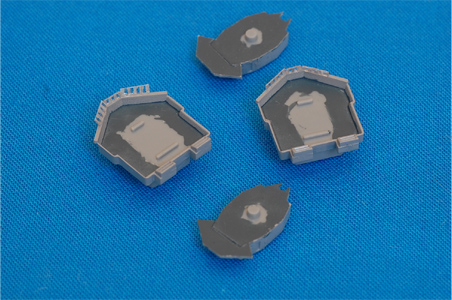

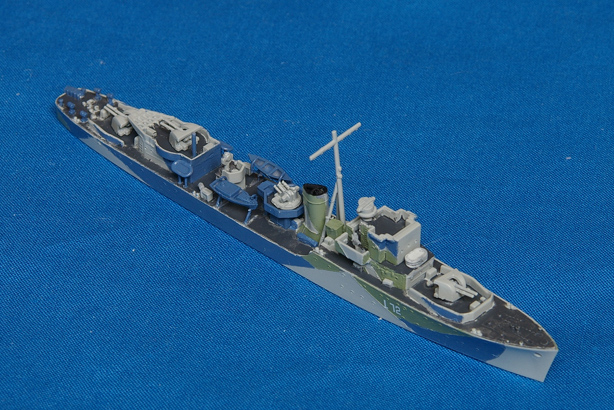

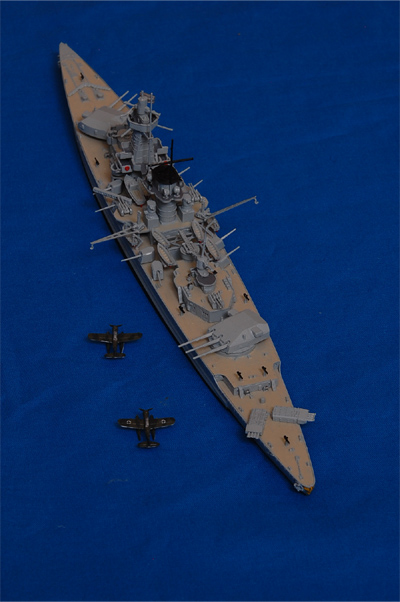

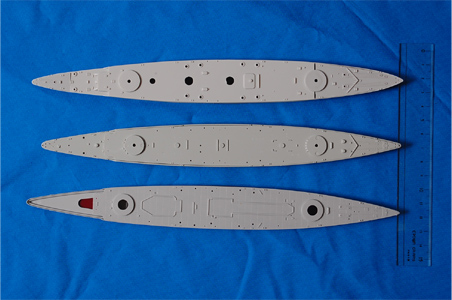

�S���V�K�ō쐬��������ƁA�~������t�̋������i�������i�ł̒u���ł��B

����͂�A��ςł�����B���͓������ɂ����ƊȒP�ȉ�����2�ǂ���ƊJ�n�����̂ł����A���Łu�}���j�b�N�X�v���ŏ��ɏv�H�����̂���܂���B������ꂽ�A���������B

D40

1/1

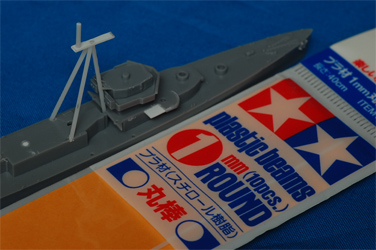

R04/08/17 �W�� �c�����������\���グ�܂�

�ҏ��ł��B����A�����ł��B

���̎����A���̓��y�͓�V�ł��B�L�@�n�܂ƕt�������s����A��ƒ��͊��C���������܂���B�ƌ������́A��[�̉��b�ɗ������ł���ˁB

�����͐^�~���ꏏ���낤�E�E�E�ƌ�����Έ�ʘ_�Ƃ��Ă͂��̒ʂ�ł����A�l�I�ɂ͐���Ƃ���ꏊ�����Ɍ����Č���������Ղ��A�t�ɖk���̒����͎Ȃ��̂Ő^�Ē��������ł͂���܂���B

�Ƃ܂��A����Ȗ�Ŕ~�J��������H�J���薘�A����ǂ��ł��B�ŁA���N�����{�I�ɕ�C�Ƃ��̌y���Z���ȍ�Ƃ𒆐S�ɂ��鎖�Ƃ��܂����B

�E�E�E�ƁA�������͂��̈��N�Ƃقړ������e�ł��B�܁A��^�̌�����ł��ˁB

�ŁA����͉����������BP�Ђ́u��܂����v���ɂ��܂��ŕt���ė���u�͂��܁v���|�C���B����̏C����v���܂����B

Nikon D40�Af16�AISO200�ŎB�e���܂����B

|

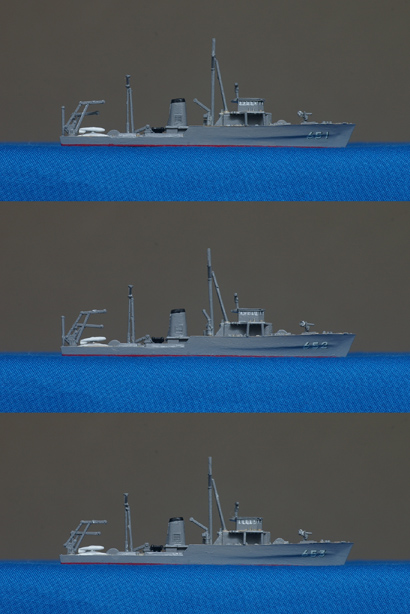

1.

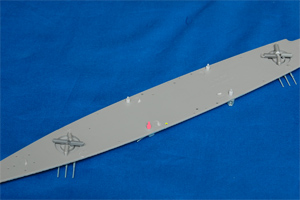

�悸�͏C���O�̏ł��B

������H24/02/12�`H25/02/06�W���́u�͂��܁v�A�u�ɂ̂��܁v�AH30/06/30����W���́u�݂₶�܁v�A�u���̂��܁v�A�u�������܁v�ł��B���Ă��܂������i�͊e���̑O�ɂ��ƒu���Ă���܂��B

���������ɁA�u�ɂ̂��܁v�Ɓu���̂��܁v�͑O���Ɠd�T�����Ă��܂��A��������ꂽ���i�������̂Ŏ��삵�Ȃ���Ȃ�܂���B

�܂��A���̎ʐ^�ł͗ǂ�����܂��A���Ȃ蚺�����Ă���܂��B

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

4/1,4/1

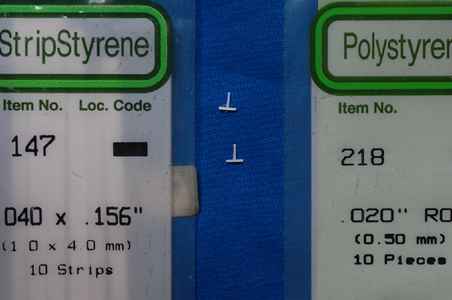

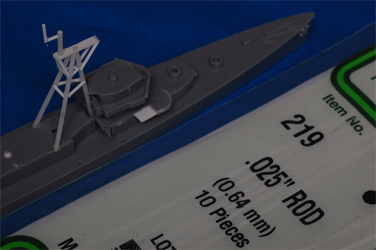

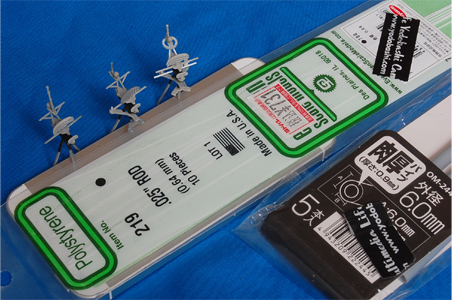

2.

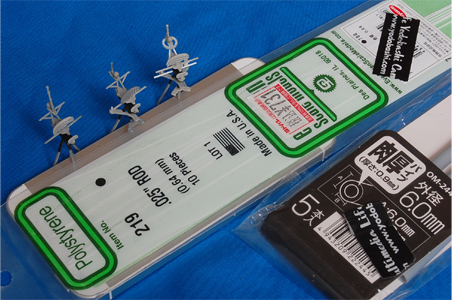

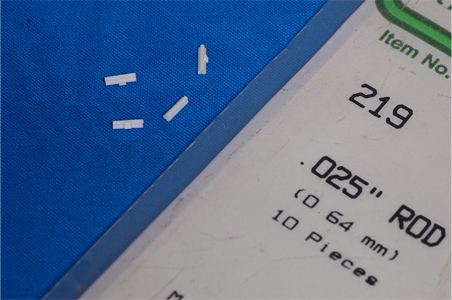

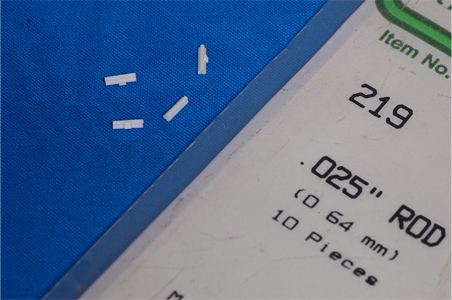

�O���̎���ł��B

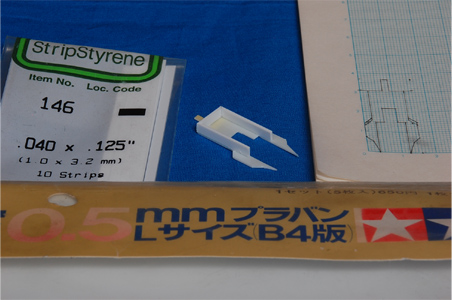

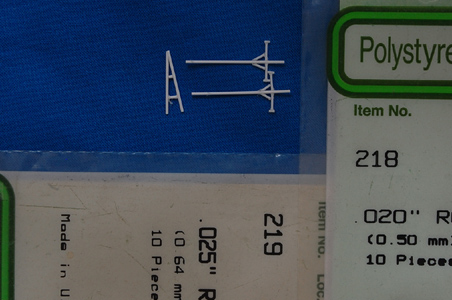

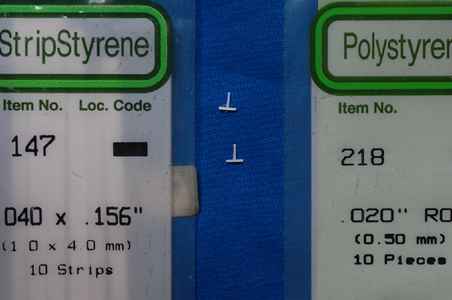

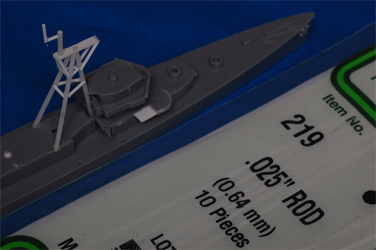

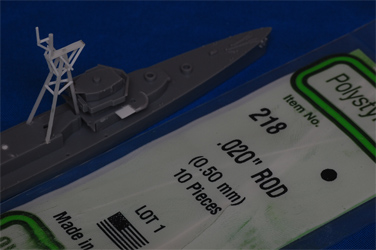

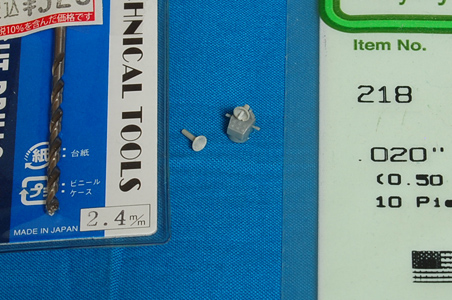

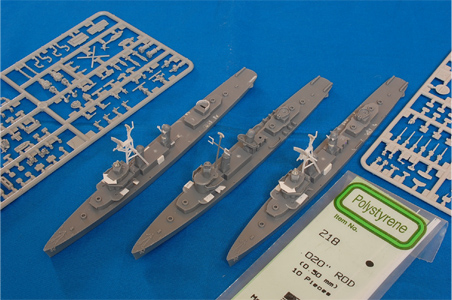

219�ŋr���B218�ʼn����������܂��B

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

4/1

���E1���A��2�����x�g���~���O

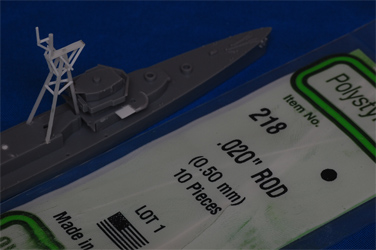

3.

�d�T�̎���ł��B

218�͋r�����B147�͓d�T���̂��̂ƌ���������g�@�ł��āA4mm�̕��͂��̂܂܍̗p�ł����A1mm�̌����͌��߂��Ȃ̂Ŕ������x�ɍX�ɕ����ł��B

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

4/1

����1�����x�g���~���O

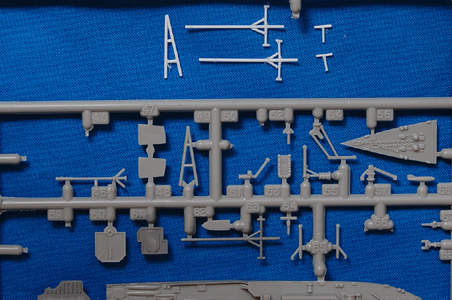

4.

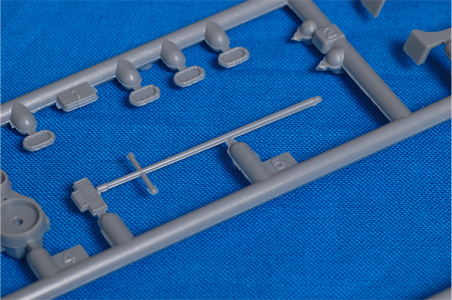

�{��(^^;;;�Ɣ�r����Ƃ���Ȋ����ł��B

��r���ׂ���49,63,64�ł��ˁB

�O�r�̓�r�����̕��i�̉����̈ʒu�����Ȃ����Ă��܂��Ă��܂����A��������킹�钷���ɐ�o���͍̂���Ȃ̂ł��̂܂܍s���Ă��܂��܂��B

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

4/1

����1�����x�g���~���O

5.

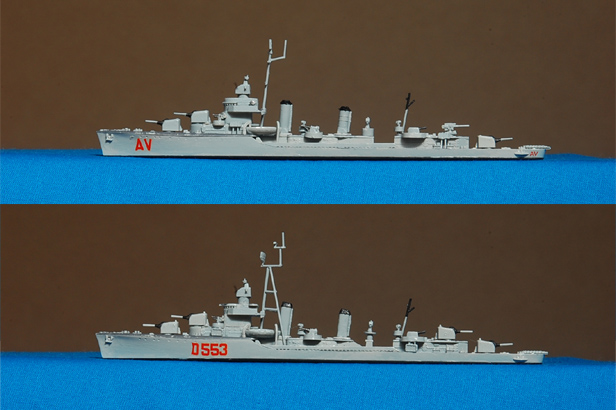

���r���[�ȓh����Ԃł����A�O���Ɠd�T��ς�ł݂܂����B���u�ɂ̂��܁v�A�E�u���̂��܁v�ł��B

TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B

1/2

6.

�u�ɂ̂��܁v�͋@�e�����ĉ������s���Ă��܂����̂ŁAP�Ђ́u�A�����J�C�R�͑D�����Z�b�gII�v��20mm�P���@�e��]�p�ł��B

�����{���i�ʼnE���]�p�ł��B�{���i�A68�̊�Ɩh���͂Ƃ������A67�̏e�g�e�c�͂��Ȃ�Â������ł��ˁB�����Ƃ��A�]�p�i�͂���͂���ŏe�g���߂��ł��B700/700�̏e�g�S����2.21m�������ł����A1/700�̎������͖{��3.5mm�A�]�p4mm�B�{���ł����߂��銴���ł��B�܂��AP�Ђ̂��̎�̑����i�͏k�ڒ��ߋC���ɂȂ菟���̗l�ł͂���܂��B

TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B

1/1

����1�����x�g���~���O

7.

�������̂��E���������̋N�d�@�ŁA�u�͂��܁v�A�u�ɂ̂��܁v�A�u���̂��܁v�Ŏ��Ă��܂��čs���s���B

�ƌ������u�͂��܁v�A�u�ɂ̂��܁v�ɂ͐ڒ��������Ղ������Ȃ��̂ł����A�ǂ��������̂��B���������čŏ�����t���Y��??����ƒT���Ώo�ė���??���[��A���̎R�̒����炩���E�E�E�B����͂��Ă����A���Ȃ蕡�G�Ȍ`��ł��āA������Ǝ���͖����B��芸�������������ɕ��u���܂����E�E�E�B

TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B

2/1

����1�����x�g���~���O

8.

�Ƃ܂�����Ȃ���ȂŁA���t������̎��t���A�u���A�[��ʑ��M�Ś������C�������ł��B

��ƌ��������ƌ������A������u�͂��܁v�A�u�ɂ̂��܁v�A�u�݂₶�܁v�A

���ƌ�������O�ƌ������A������u���̂��܁v�A�u�������܁v�ł��B

���āA7�ŋL�ڂ̋N�d�@�̌��͂ǂ��������̂��B4,6�ł�����ƌ����Ă���ʂ�A�����������ɂ��L��܂��B���^���̒����牽�ǂ��AYCS��MCL�ɓ]�Ђ��Ă��܂����A�����]�Ќ�ɂ��̋N�d�@��P�����Ă���Ⴊ�L��A�c�]�ɂ��炻���̎p���쐬���A���̋N�d�@��P�o����̂��L�肩??���Ǝv���Ă��܂����A��肭�s�����̂��E�E�E�B

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

1/21

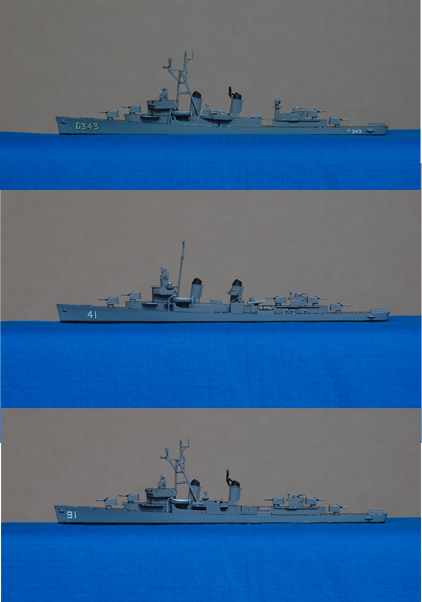

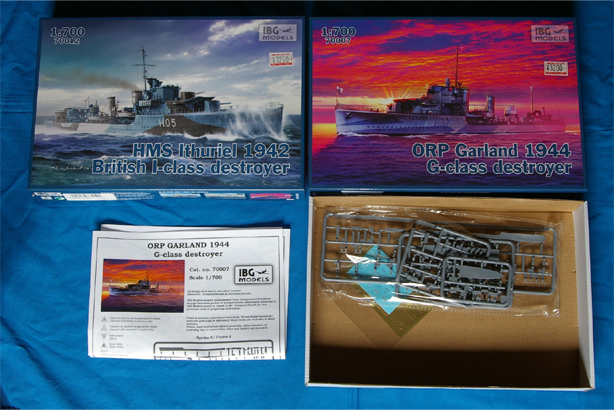

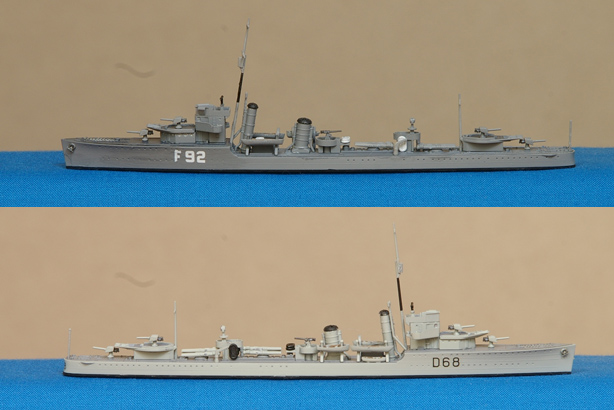

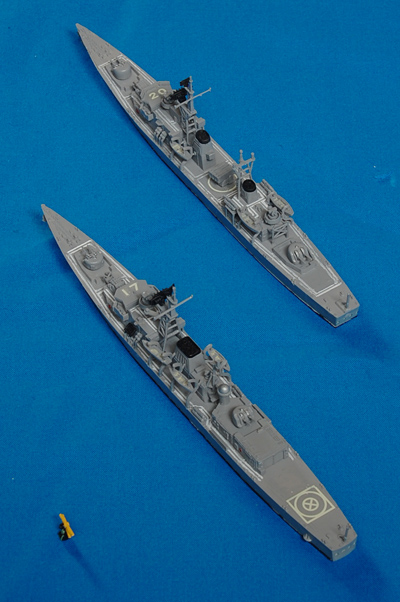

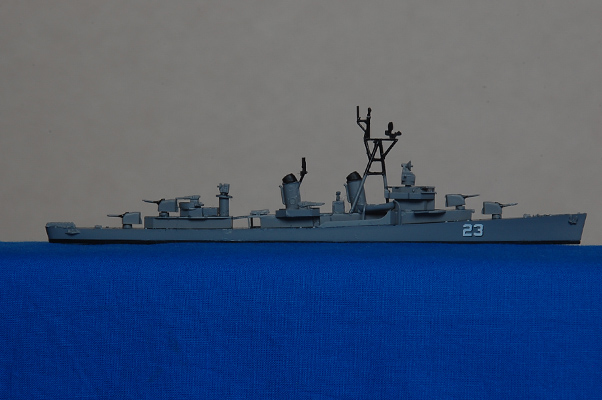

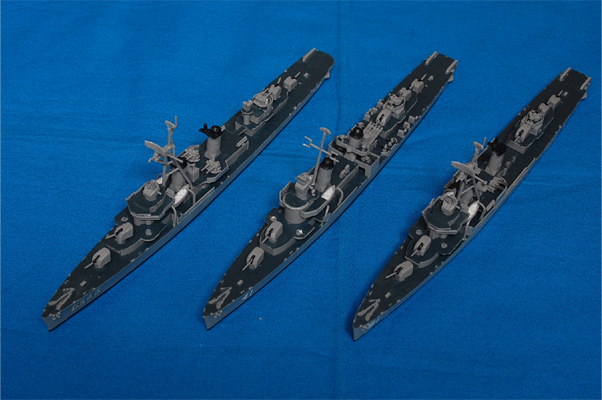

R04/07/12 �W�� �u�`���[���Y.F.�A�_���Y���v("C.F.Adams")�t�@�~���[�e��2�ǖ�

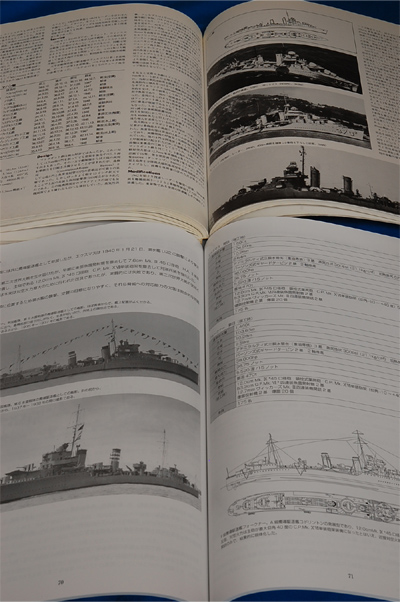

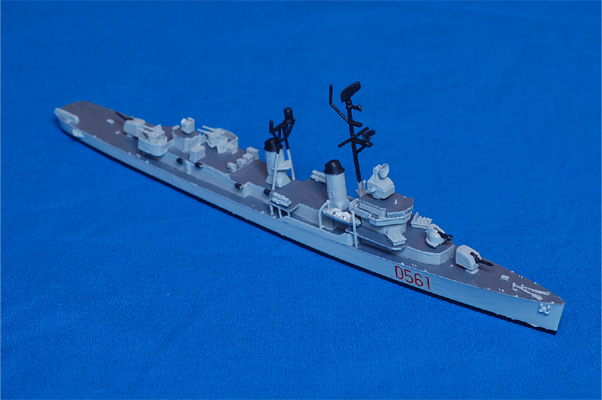

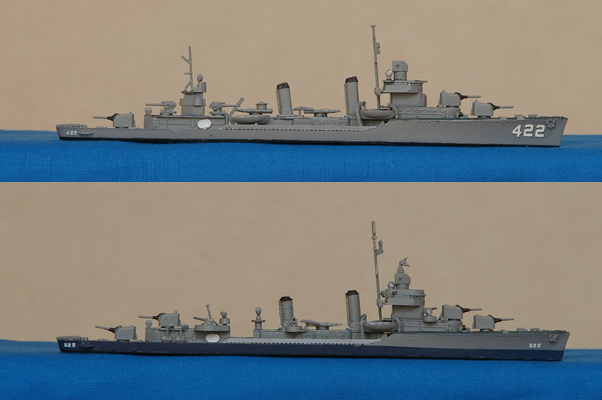

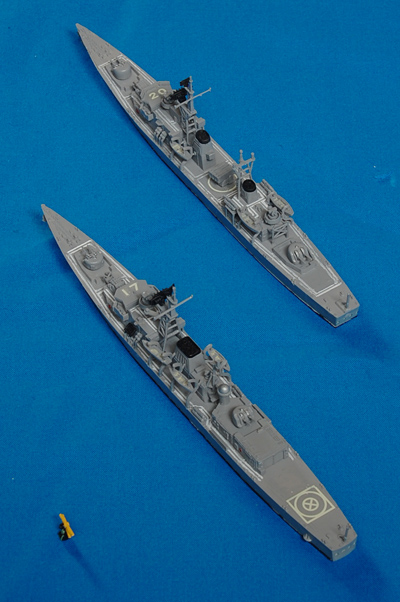

H23/9/22�`H24/8/30�W���́w�u�`���[���Y.F.�A�_���Y���v("C.F.Adams")�t�@�~���[�����x�ȗ���10�N�U��ɁA�����̊e���ł�1�ǂÂł����グ�܂����B

����́A���B���͏�����2�Ԋ́u�W�����E�L���O(John King)�v����{�I�ɑg�ݗ��Đ����ʂ�ɁB���Ƃ͊e�X1�Ԋ́u�p�[�X("Perth")�v�Ɓu�����b�`�F���X("Lutjens(u�̓E�����E�g�t��)")�v��Navsource��1968�`1970���̎ʐ^���Q�l�ɏA��̈�ۂɂł��������܂����B

�ȉ��A������܂��͏ォ��u�W�����E�L���O�v�A�u�p�[�X�v�A�u�����b�`�F���X�v�̏��ɍڂ��Ă��܂��B

|

1.

��26��Q�c�@�c���I�����I�����܂����B�܂����n�]�ʂ�^�}�����B������3�N�ԂƂ�炪�n�܂�̂������ȁB����͏O�Q�����ɂȂ�̂���??

�C�������ł����A���̎���ł��Ђ�����Ԃ�Ȃ���A�������͂��Ȃ�̒�����ۂ��ɂȂ肻���ł��B

������W�Ԃ��Ă���c���������@����2/3���߂Ă��܂����A�����ٖ��ȕ������L�肻���ŁA�ǂ��Ȃ���̂��B

��芸�����A�O���́u���a�������鏔�����v���ĕӂ�̕������O���ė~�������ł��B

PENTAX istDs

smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5

1/2

f16

ISO200

2.

�Ƃ���ŁA�����I���Ő��Ă���Ȃ��̂́A���J�[�̑O�X���ɋN�����������̎ˎE�����ł��ˁB

�啽���F������Y�̌̎����ӂ݂�ƁA�����Ɠy������I�Ȉ���I�Ȍ��ʂɂȂ�̂ł�??�Ƃ��v���Ă����̂ł����A�ӊO�ɂ������܂łɂ͂Ȃ�܂���ł����B

������A�e�}�}�̉����Łu�e���ɂ͋����Ȃ��v�Ƃ��u�����`�����v�݂����Ș_���𑽂������܂������A�l�I�ɂ͂��Ȃ��a���������܂����B

PENTAX istDs

smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5

1/1

f16

ISO200

3.

���Q�ҌN�͍ŏ�����A��Q�҂̐����M���ɑ��Ăł͂Ȃ��A�@���Ɋ֘A���Ă̖�肾�ƁA����Ύ������Ɩ������Ă����ł���ˁB

�Ȃ̂ɁA�e�}��̊F���������B�܂��������y���˂Ȃ���Ԃł͗L�����̂����ł����E�E�E�B

PENTAX istDs

smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5

1/2,1/2,1/2

f16

ISO200

4.

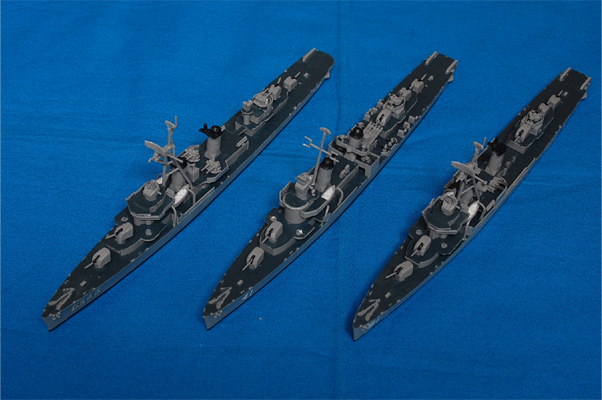

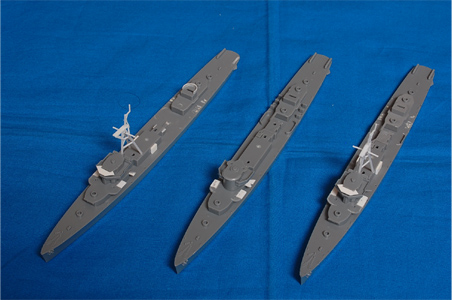

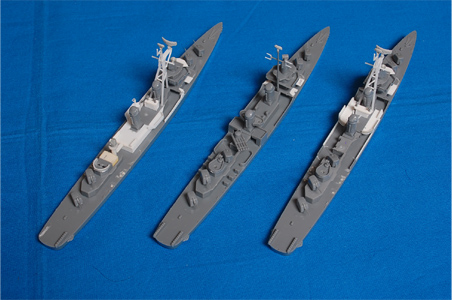

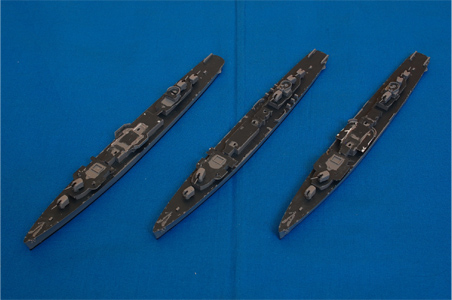

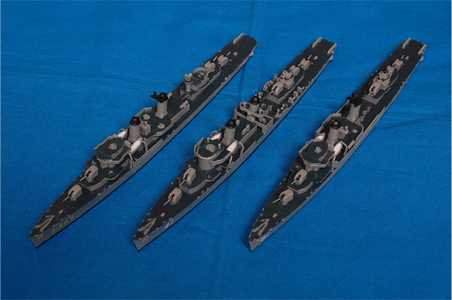

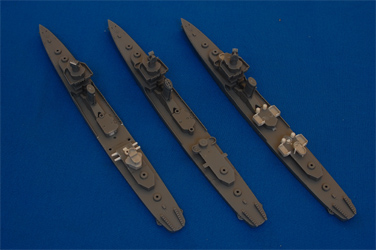

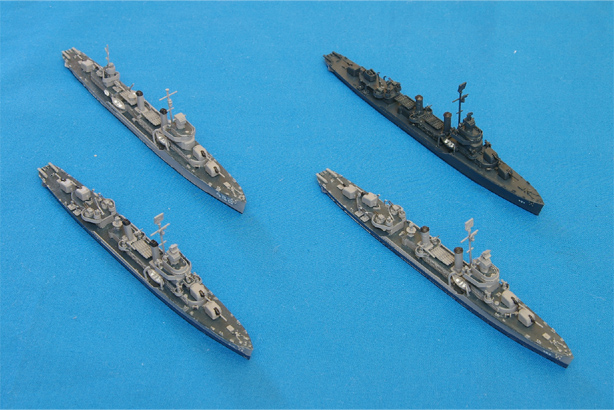

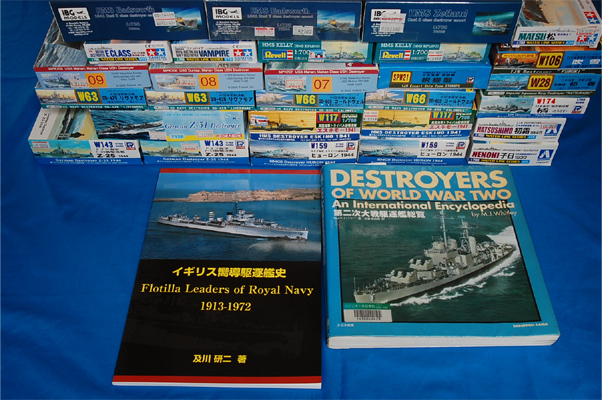

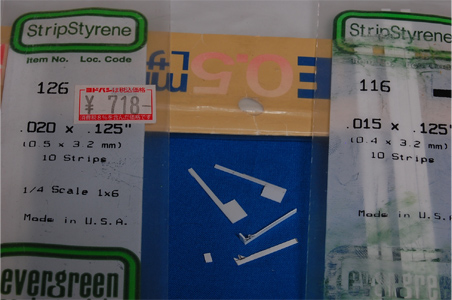

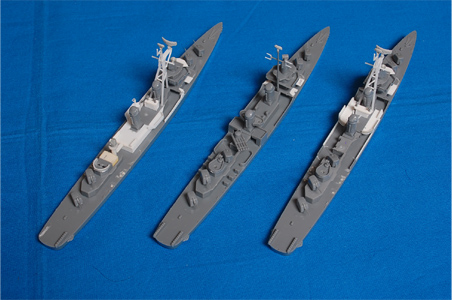

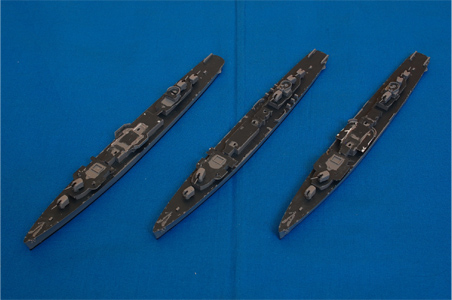

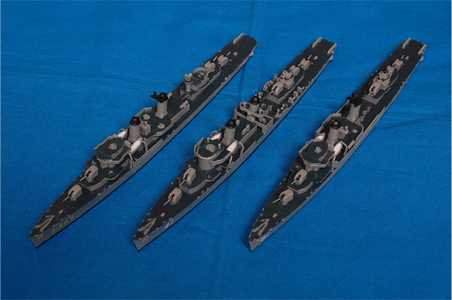

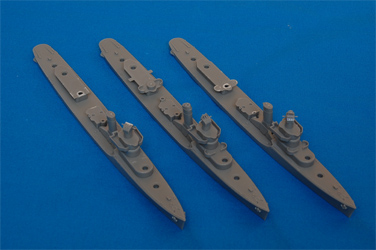

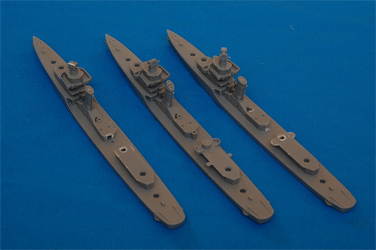

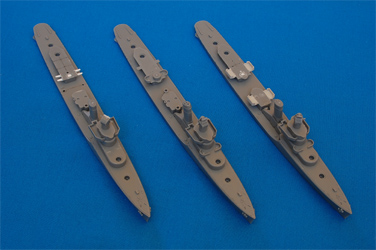

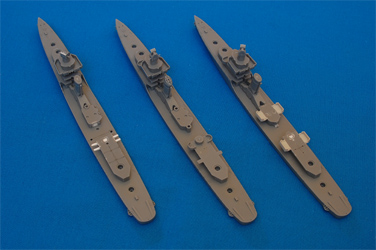

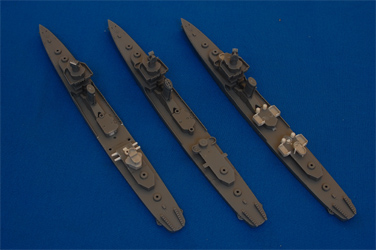

�{���A�c��̐ς݂͐��K���i�����r�����i��3�Ǖ��B�O���3�ǁuC.F.�A�_���Y("C.F.Adams")�v�A�u�z�o�[�g("Hobart")�v�A�u�����_�[�X("Molders"(o�̓E�����E�g�t��))�v���ꏏ�ɕ��ׂāB

������e���ł���肽���ł��ˁB1990�N��ɓ����ė���ƁA����SUM��������CIWS��ς݁A�Ƃ�RAM�ZSAM��ς�ł��܂��̂ŁA���̕ӂ�̎p��z�肵�Ă��܂��B���B���́E�E�E�ǂ����悤�B

PENTAX istDs

smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5

1/1

f16

ISO200

5.

��̔@���g�p�h���ƁB�~�����ւ�h������GM29���s���s���Ō��ł��B

��̔@������A�O����͖؍H�p�ڒ��܂ʼn����ł��B

PENTAX istDs

smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5

1/1

f16

ISO200

6.

��������́A���H�������ꂱ����B

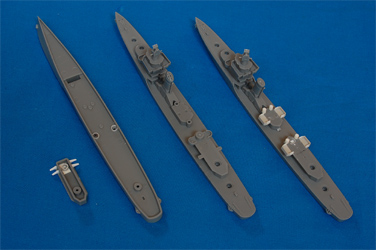

�O���ƌ���������ƌ������A�O�r�Ȃ̂ł������̒����r�����t���镔�i18�̎�t���̈ʒu���ǂ�����낵������܂���B

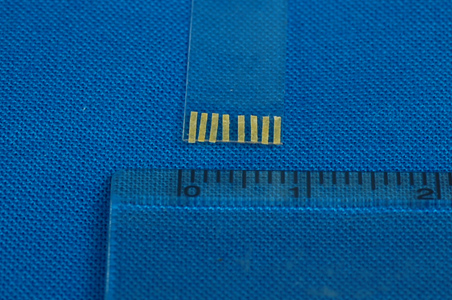

�u�W�����E�L���O�v�ɂ��ẮA����������ɕύX�ƌ������ŁA���̌�����1mm�̃v���_�Ŗ��߁A��1.2mm�̃s���o�C�X�ŐV���ɐ��E���܂����B

�u�p�[�X�v�Ɓu�����b�`�F���X�v�ɂ��ẮA���̕��i�̑��̑��ݗ��R����SLQ-32�̉ˑ�?�x��??�ɂ��āASLQ-32���ڂ��Ă��Ȃ��̂ŁA�����������i���̎g�p����Ӗ��������Ȃ�ƌ������ŕs�g�p�A����ɂ��̓y��ƂȂ�b���̓V�W��������Ƃ����s���o�C�X�ş����Ă݂܂����B

Nikon D40

TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B

1/8,1/8

f16

ISO200

7.

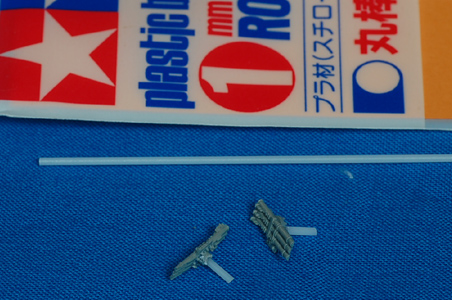

�u�p�[�X�v�Ɓu�����b�`�F���X�v�̞��̏ォ��O�i�ڂ̕���̍����ɂ͏c���̓d�g�@�킪�ݒu����Ă���̂ł����A���i�Ƃ��Ă͗p�ӂ���Ă��܂���B

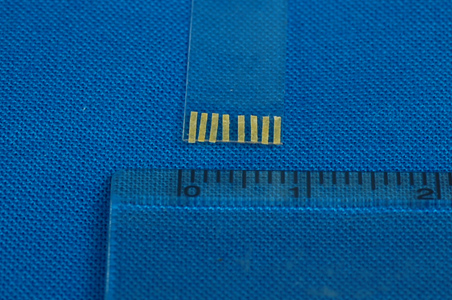

�Ȃ̂ŁA��1mm�̃v���_�����ɏ���0.1mm�̃v������6mm�ɒZ����ɐ�o�������t���܂����B

���M�̌r���������܂����A�����Őؒf����2�Ǖ��P�o���Ă��܂��B

Nikon D40

TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B

1/1

f16

ISO200

8.

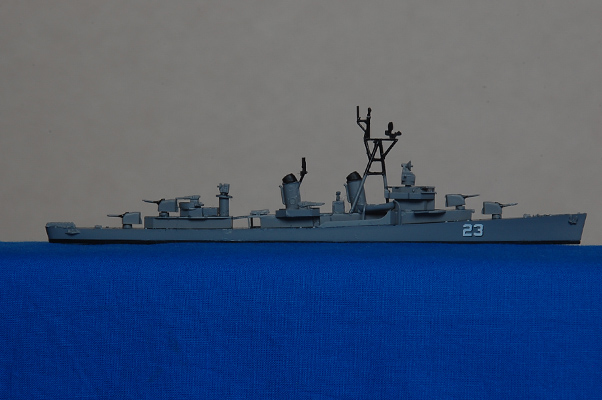

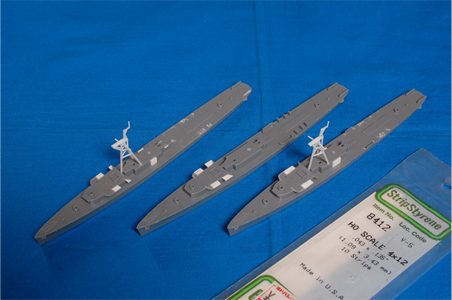

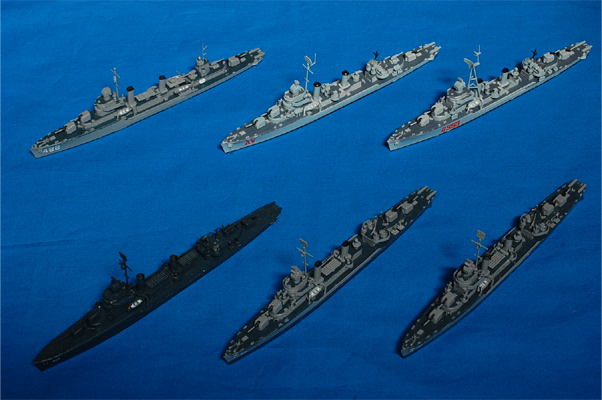

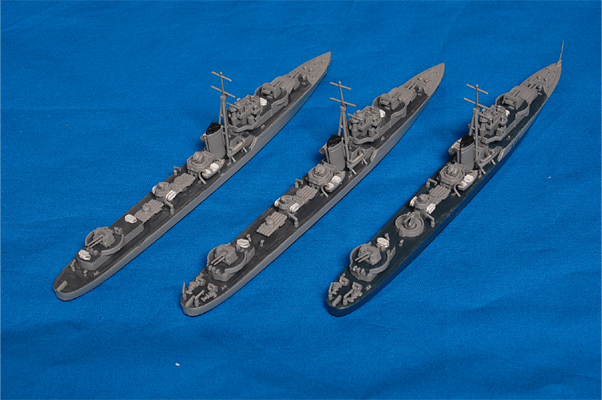

���̞��ł��B�ǂ����������u�W�����E�L���O�v�A�u�p�[�X�v�A�u�����b�`�F���X�v�ł��B

�u�W�����E�L���O�v�ɂ��Ă͉��H�����ł��B

�u�p�[�X�v�ɂ��Ă͏�L7.�̎��앨��3�i�ڍ����ɐݒu���A�E�����ɂ��ׂ��_��\������������̂Ń�0.64mm�v���_�𗧂Ă܂����B

�u�����b�`�F���X�v�ɂ��Ắu�p�[�X�v�Ɠ������H�����A�X�ɁA�����Ɋ�\�������A2�i�ڕ���ɉ����������t���܂����B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

1/1,1/1

f16

ISO200

| R04/05/02 �W��

|

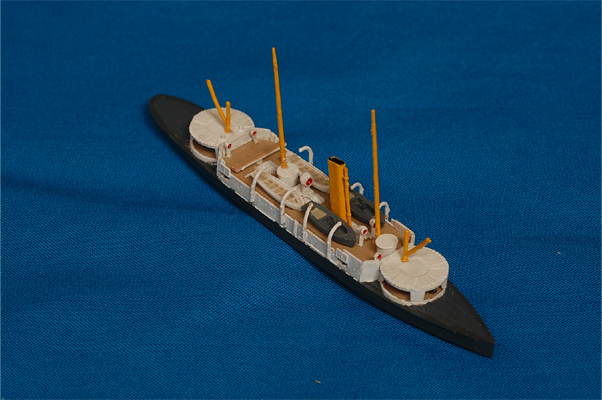

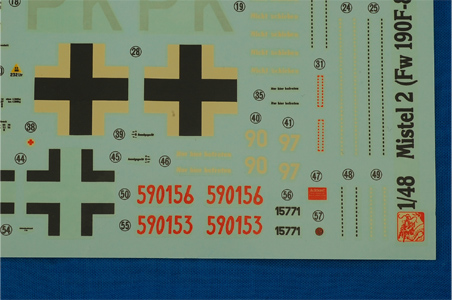

���̃t���b�`���[�B��ܒe�`�p������40���N

|

|

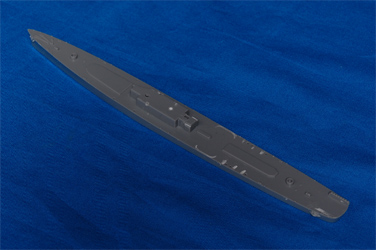

�����R���C�R�쒀�́u�A���~�����e�E�h���N�E�K���V�A("Almirante Domecq Garcia") �v

|

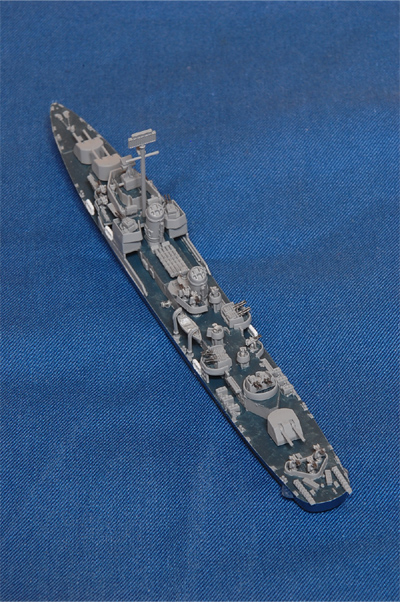

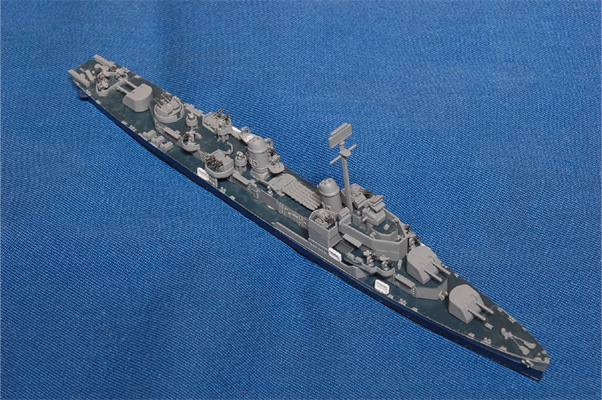

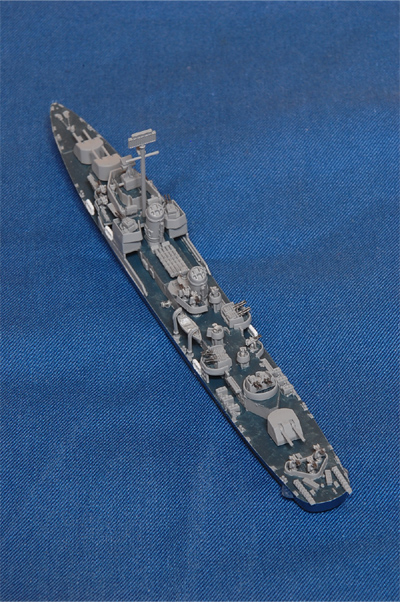

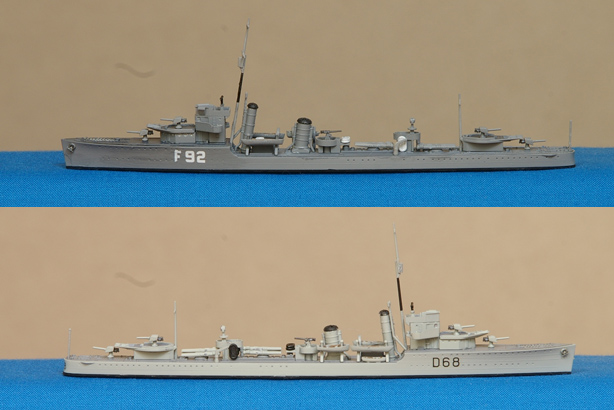

40���N�ł��B30���N�̍ۂɂ͉p�C�R�𒆐S�ɐF�X�Ɠo�ꂳ���܂����B�Ȃ����͈����R���̊͒����ƌ������ŁA�������A�B��Ђ̎c���Ă����u�t���b�`���[(Fletcher)�v���́u�A���~�����e�E�h���N�E�K���V�A�v���쐬���܂����B�悸�́E�E�E�Ƃ��A���߂ɁE�E�E�Ƃ��͐ړ��ŕt���܂���B1�ǂł��I���ł��B�����R���A�ǂ��ɂ������l�^���L��܂���̂ŁB

�u�A���~�����e�E�h���N�E�K���V�A�v�́ANAVSOURCE�����Ă��e���������摜�����Ȃ��A���̎p���������ĐЂ̖����ƕς��Ȃ����낤�Ɣ��f���āA�u�u���C��("Braine")�v����́A1965�N�����ɎB�e���ꂽ���Վʐ^����{�ɂ��܂����B

�ƌ����Ă��A���ʂȘb�ł͖����AH27/8/24�`H28/8/3�W���́uZ-2�v��R02/10/31����W�������u�C�X�P���f�����v�Ɠ����W�������^�Ȃ̂ŁA�O2����r���̍쐬�ł��B

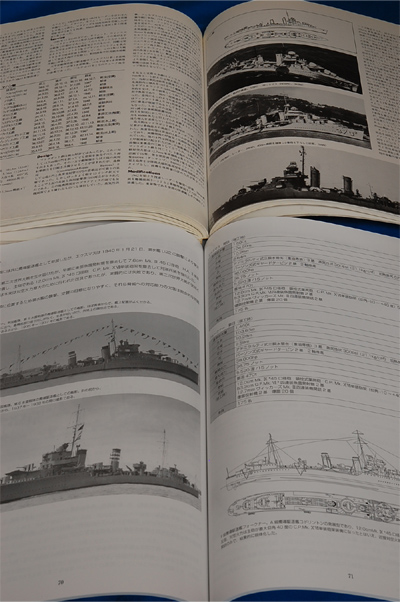

�ȉ��A�����̌o�߂́u���E�̊͑D�v�ʊ�310�����Q�l�ɂ��܂����B

Nikon D40�AF16�AISO200�ŎB�e���܂����B

|

1.

'82/05/02�A�u�w�l�����E�x���O���m("General Belgrano")�v��v�̓��ł��B

������4/2�`6/17�������̂ł����A�͒��̐�v��5���ɏW�����Ă���̂ł���ˁB

���X����5/4�ɂ́u�V�F�t�B�[���h("Sheffield")�v����e��5/10�ɒ��v���Ă��܂��B

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

2/1

2.

�u�V�F�t�B�[���h�v��A���R�͌��ߎ�������A�b���q���A�C��킪�J��L�����܂����A5/21�ɉp�R���R�}���h�[�̉B���g���ŗg���n�̒�R��r������ƁA�{�̂������Ɨg�����J�n����ǂ������܂��B

�����A���̗g���̌��ʁA�p�͑��͗g���n�̈ێ���㗤�����̉���̈ד����痣����Ȃ��Ȃ�܂��B

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

2/1

3.

���ׁ̈A5/22�u�A�[�f���g("Ardent")�v�A5/24�u�A���e���[�v("Antelope")�v�A5/25�u�R���F���g���[("Coventry")�v�ƁA�p�R���̐�v���������܂����B

�X�ɁA5/25�́A�傫���̓_�ł͍ő�̑r���ƂȂ����u�A�g�����e�B�b�N�E�R���x�A("Atlantic Conveyor")�v����e���A5/30�ɒ��v���Ă��܂��B

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

1/4

���͎�g���~���O

4.

����ɂ��Ă��A�q�͔�10:1�A���㕺��2:1�A�X�ɏd�����ł��L���ƈ��|�I�Ɉ����R���D���������̂ɁA�ǂ����Ă����Ȃ����E�E�E�B���X�푈�͐��_�͂��Ƃł����������̂��B

�Ⴆ�ΑΔn�≂���A����̂����đ傫���Ȃ����̑��D�ɂȂ������A�p�������͒��X�����[����P�ɂȂ�̂ł��傤�B

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

1/4

5.

��������́A�ʂ̑�����B�ƌ����Ă��A�u�C�X�P���f�����v��uZ-2�v�Ƃقړ����ł����B

�悸�́A�͑́A�f�̏�Ԃ��炠�ꂱ��藣���܂��B

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

1/30

6.

�����ˊԂ̎ˌ��w�����u���ڂ���b�������܂��B

�u�C�X�P���f�����v��26.�ƈꏏ�ł��B

TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B

1/8

����4�����x�Ƀg���~���O

7.

�Z���������܂��B

�u�C�X�P���f�����v��29.�ƈꏏ�ł��B

TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B

1/15

���E1���A��2���g���~���O

8.

�����g�݂܂��B���̎�̉����̍ۂ́A�ł���Ԃ��|����ْ������Ƃł��B

�u�C�X�P���f�����v��7,8,10,11�ƈꏏ�ł��B�ꏏ�ł����A������Ǝ菇���������A�ꕔ�̎��ނ�ύX���Ă��܂��B

TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B

1/8,1/2,1/4

9.

����01�b�̊g�啔�������܂��B����ɂ��Ŏ�Ԃ��|����܂��B

�u�C�X�P���f�����v��23,24�ƈꏏ�ł��B

TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B

1/4,1/8

10.

�͋��V�W��̎ˌ��w�����u�̓d�T�AMk.4����Mk.25�ɂ��˂Ȃ�܂���B�Ȃ̂�P�Ђ̌��p�͑D�����Z�b�g4��23�𗬗p���Ăł����グ�܂��B

����܂��u�C�X�P���f�����v��17,18�ƈꏏ�ł��B

TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B

1/2

11.

��2���˂̃p�e���߂ƒ�����ECM����ESSM�����̑���ł��B

�u�C�X�P���f�����v��15��36�ƈꏏ�ł��B

TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B

1/15

12.

�͋��̑���ł��B

�u�C�X�P���f�����v��6��12�ƈꏏ�ł��B

TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B

1/4

13.

��C�̐��߁A���ڂɍ����ւ��܂��B

�u�C�X�P���f�����v��33�Ɠ��l�ł��B

TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B

1/4

14.

�㕔��\�A53�Ԃ�40mm�@�e��3�D�A���C�ɍ����ւ����܂��B���ׁ̈A�Ɨۂ��FCS���ڂ���ˑ��݂����肵�܂��B

FCS�̉ˑ�́A������53�Ԃ̐���P�����Ă���A��2mm�̃v���_�𗧂Ă��肵�Ă��܂������A����͎������A���̏�Ƀ�3mm�̃v���_��Ƃߍ��ތ`�Ƃ��܂����B

�u�C�X�P���f�����v��13�Ƃ͎�Ⴄ���ɂȂ�܂��B

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

1/2

���E���1�����x�g���~���O

15.

9.�̒���01�b���x������y������t���܂��B

TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B

1/30

16.

�������̊e�쐬���ʂ�ς�ł݂܂��Ƃ���Ȋ����B���̌�AS-7�𐁂��܂��B

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

1/1,1/1

17.

�͋��O�ʂ��Ɏq���ŕ��Ղ���Ă���̂ŁAGM�̔L�b�g�p�̑����i�����ɘg�̕������͑̐F�ɓh���Ăł����グ�܂��B

�u�C�X�P���f�����v��37�ƈꏏ�ł��B

TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B

1/2

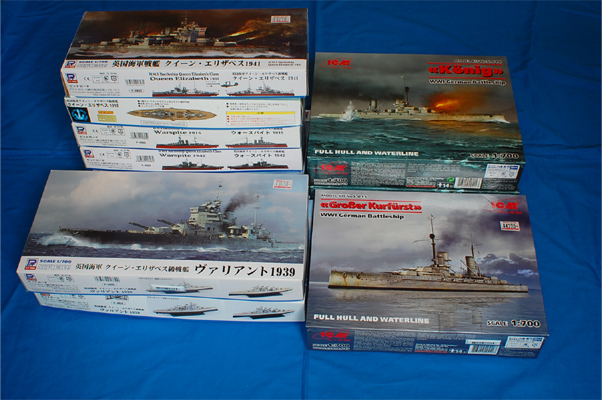

R04/03/28 �W�� R03�x�������̂��z�{�`���m��͂�!!

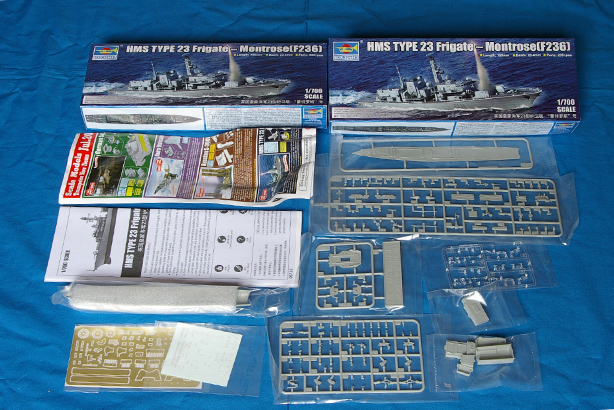

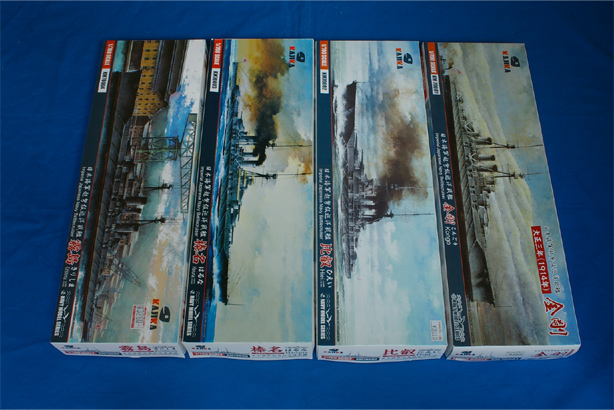

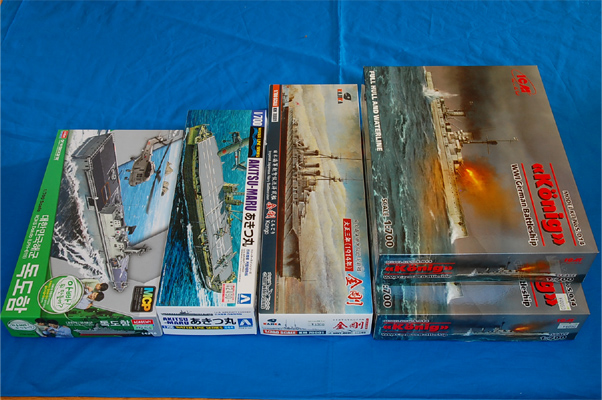

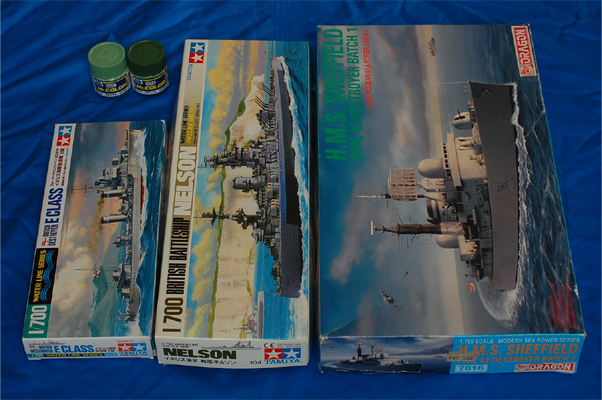

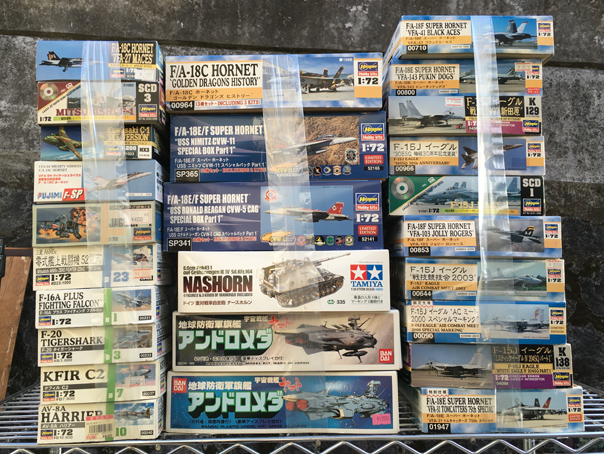

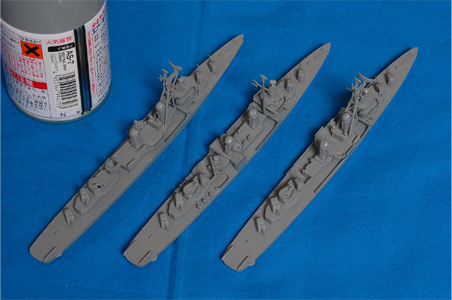

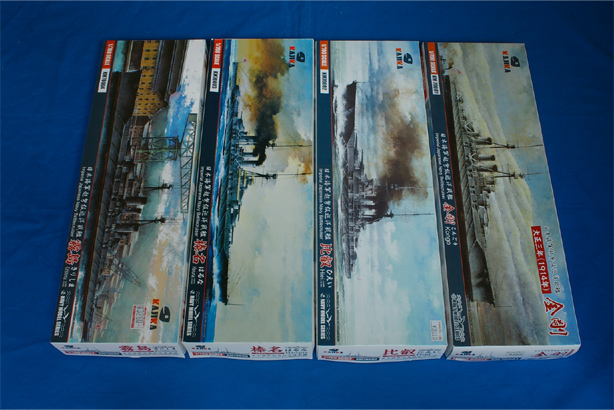

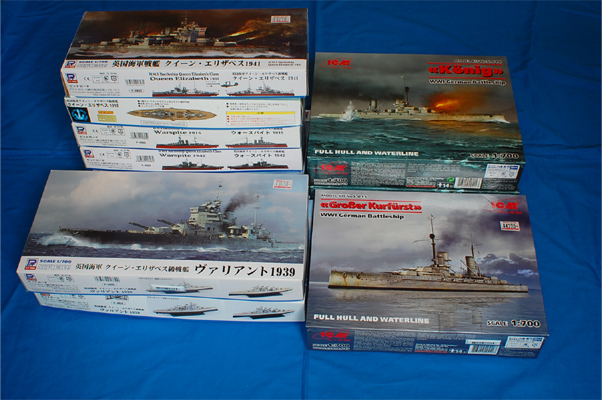

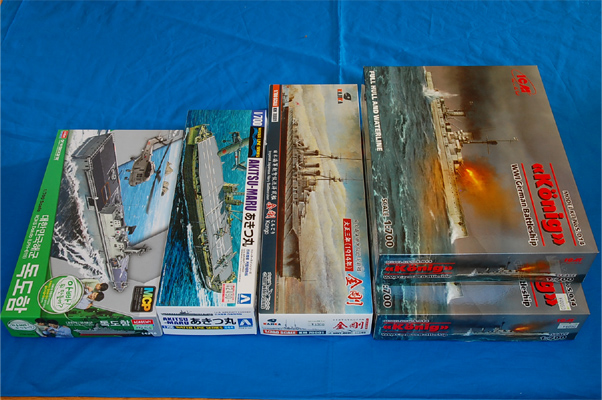

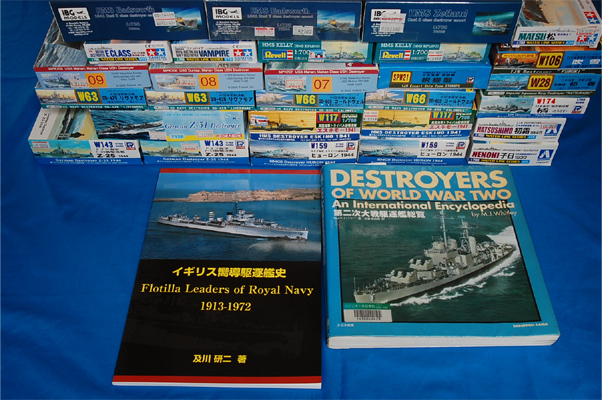

��R03�x�������̐V�K�ς݂ł��B

���ς�炸��1/700�͑D�ŁA����͑S���V���i��!!�ƌ����A�܂��A�u�t���v�͂����ł��Ȃ��ł��ˁB���������1�N�ȏ�͌o�߂��Ă��邩��??

�Ƃ���ŁA���m���??�u�C�����B���V�u��("Invincible")�v���������??�E�E�E����??����܂������ł�����ǁA�u�A���X�J("Alaska")�v���͉��X�ɂ��ď��툵������邵�A�u�t���v�͏���I�Ȏg�����̚���݂����Ȃ��̂����A�ԂԂԂB

����]�X�͂��Ă����A1143�^�q�m�́A�O����Ə������ʂ�ɂ��Ă��Ȃ����A�z�l�ɒ��B�����Ȃ������E�E�E�ƌ������A�s��X���ɂ������B���Ď��͂��������Ă��̋C�ɂȂ��ĒT����??�E�E�E�̂ŁA��芸�����������݂ł̐���͖��������ł��B

Nikon D40�ANikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5�AF16�AISO200�ŎB�e���܂����B

|

1.

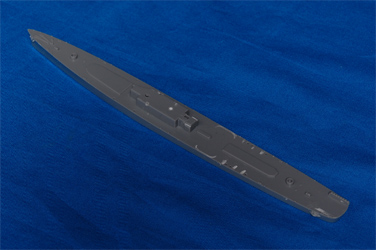

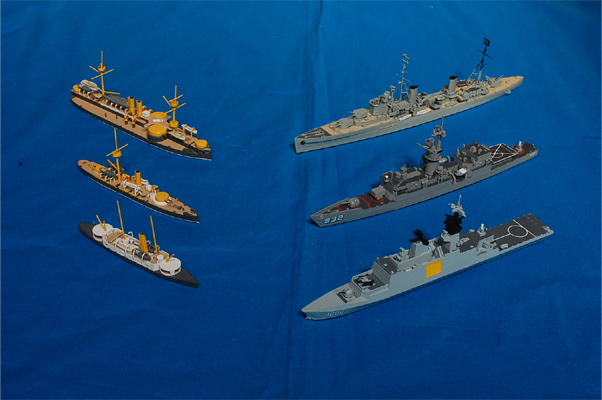

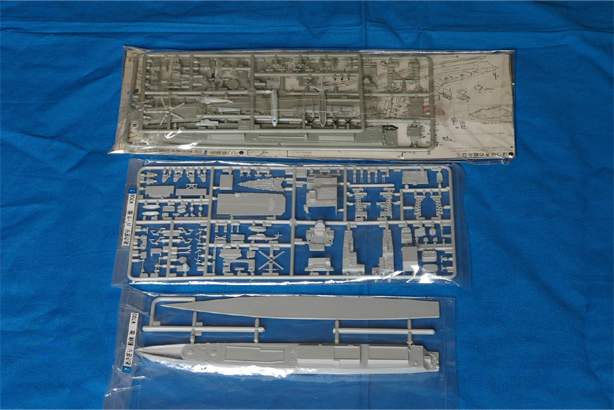

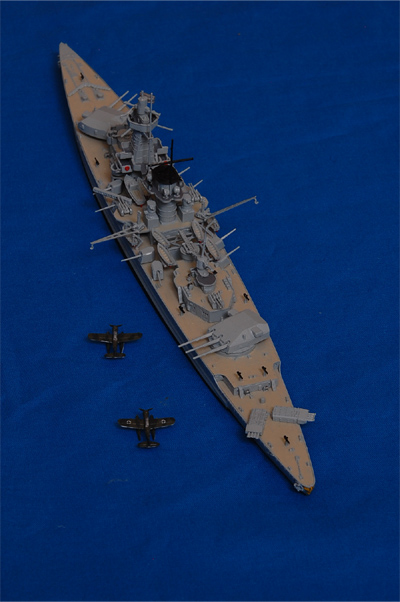

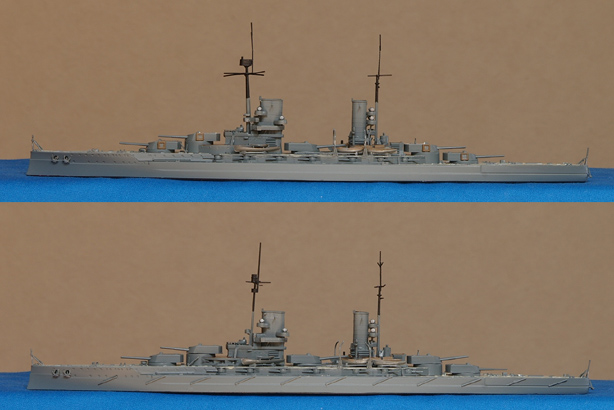

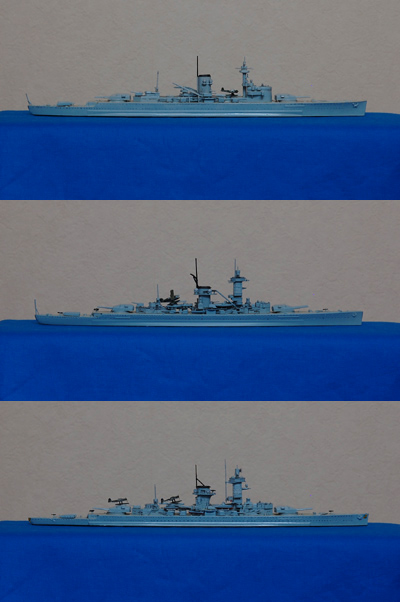

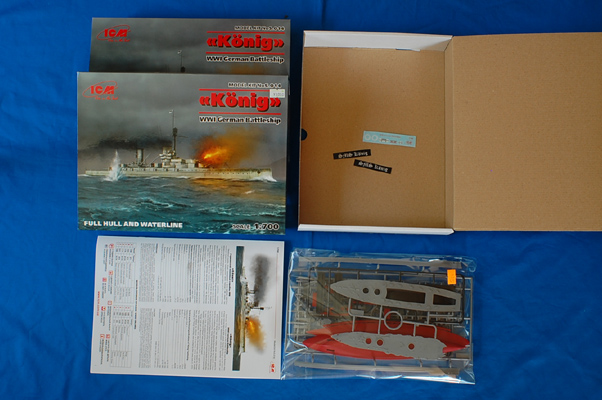

�悸�͑S�̂ł��B

���g�̑傫���ɔ�Ⴕ�āA�f���ɉ��ϔ��̑傫�����Ⴄ�B

�ォ�珇�Ɂu��^���m�́v�A�u��m�́v�A�u�ꓙ���m�́v�ł��B�u�C�����B���V�u��("Invincible")�v�ł���A����Ƃ͏����ĂȂ��B"Battle cruiser"�ł�����A����Ɛ퓬���m�͂����A"Battle ship"��"Battle ship line"�̏ȗ��ŗL�������j�܂���Ɓu��m�́v�ƌ����̂͗ǂ��\���Ɏv���܂��B

1/15

2.

�u�A���X�J("Alaska")�v�ł��B

�͑̂��ł����̂Ŕ����ł����Ȃ�͎̂~�ނȂ��ł����A��͂��������ł��B���[��A��肭�ςݏd�˂Ă����Ə������ł��Ȃ��������˂��B

���݂�2�Ԋ́u�O�A��("Guam")�v���\�肳��Ă��邩�����������ꂽ������Ȋ����ŁA�u�V�������z���X�g("Scharnhorst")�v�A�u�O�i�C�[�i�E("Gneisenau")�v�ƕ��ׂ��肷��Ɨǂ������ɂȂ肻���ł����E�E�E�B

1/15

3.

�u�C�����B���V�u��("Invincible")�v�ł��B

F�Ј���̕��i���ŁA��������ł�(��)�B

���^2�ǂ��o���肵����ǂ��������̂ł��傤�B�o�Ȃ���o�Ȃ��ł���2������??���₢��A����������t���Ċ����ŁA������Ɩ����ł��傤�B

1/8

4.

�u�t���v�ł��B

���i�_���͑����ł����A����͂��Ȃ肱����܂�Ƃ��Ă��܂��B

���Ɂu���i�v����������Ă��܂����A�����10�D�A8�D���ڂ̊���������芸�����u�t���v�������B���Ă݂܂����B

1/8

5.

R3�x�������̏v�H��(����)�ƕ��ׂĂ݂܂����B�p�b�ƌ��A�v�H���̕������͂��Ƃ��̐ς��傫�����B

��̔@���v�����Ă݂����A�v�H0.011178m^3�A���B0.007078m^3�ŏo���B�f���Ɋ�������

1/8

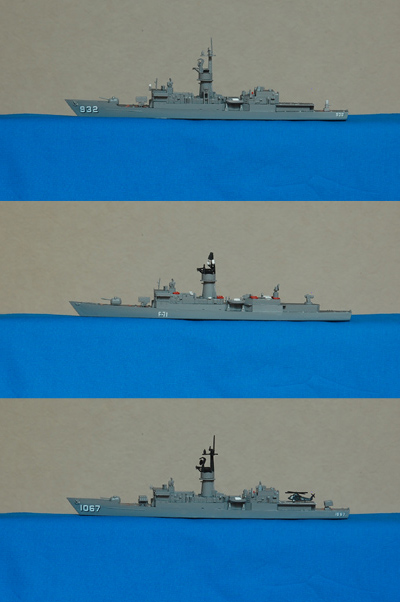

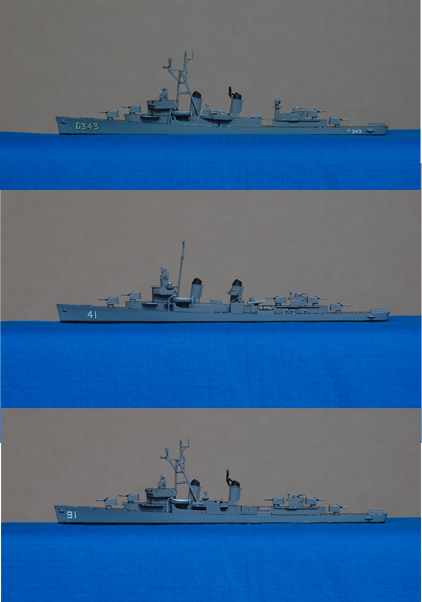

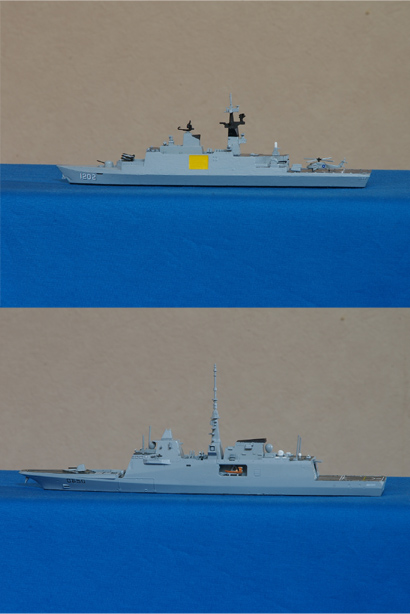

R04/02/25 �W�� JMSDF�͒��A���l�e�̎l�`�u���������v,�u�ނ炭���v,�u�䂤�����v

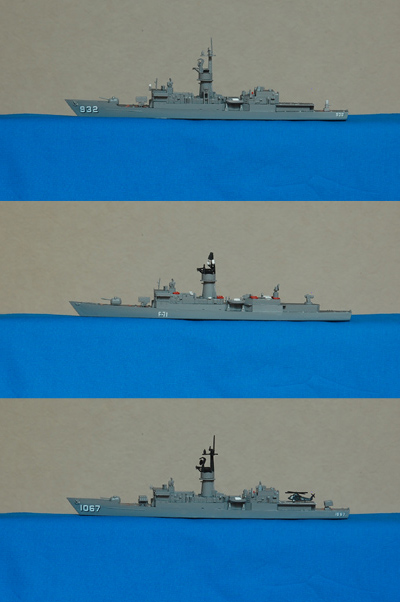

����̊C���͒��A��́A���́u�����v���ŏI���ł��B

�\��̒ʂ�A�u��܂����v�O���^�́u���������v�A�u�݂˂����v���́u�ނ炭���v�A�u��܂����v����^�́u�䂤�����v�ł��B������e�ו��ނ̍ŏI�͂ł��ˁB

Nikon D40�ANikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5�AF16�AISO200�ŎB�e���܂����B

�Ƃ���ŁA�嗤�̓��̕��ō��Ƃ�����ł������ł��B����ȍ~��1982/4/2-6/17�̕�������40���N���E�E�E�ƍl���Ă��܂������A�ύX����1143�^�q�m�͂�1�Ԋ͂Ƃ�1135�^�x���͇V�^��8�Ԋ͕ӂ���܂����˂��B�O�҂͐ς�ł��Ȃ��A��҂͇U�^����̉�������ς��������A�����T�^�����ς�ł��Ȃ��B���`�ށE�E�E�B

|

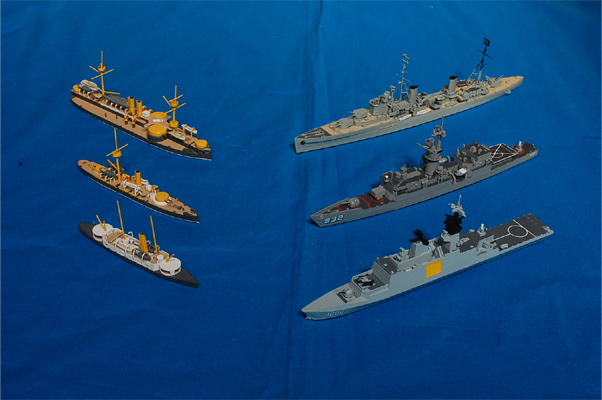

1.

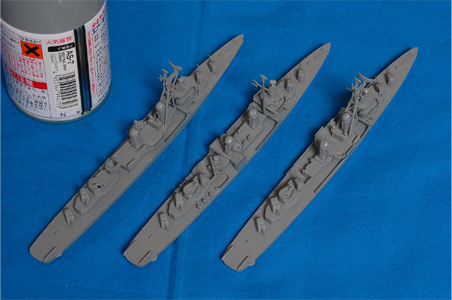

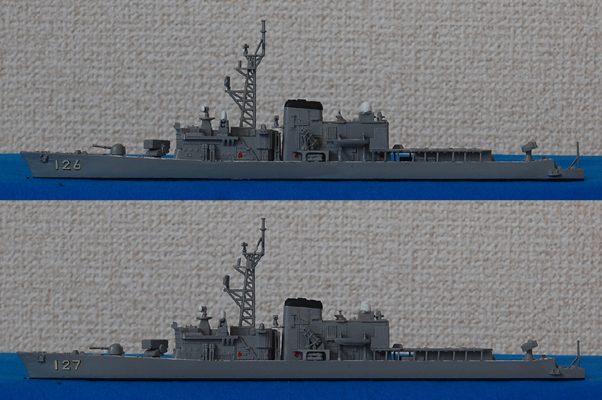

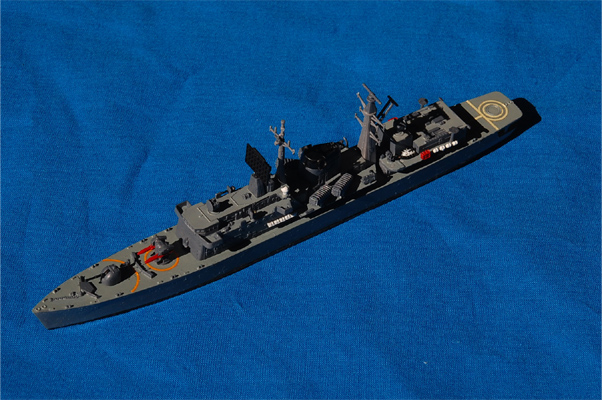

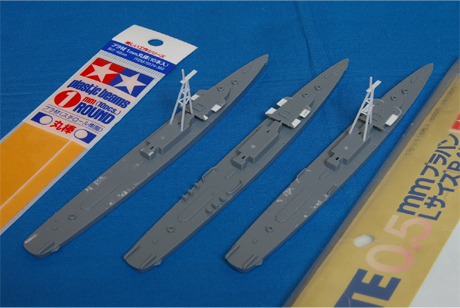

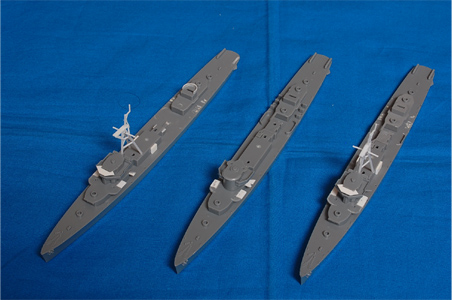

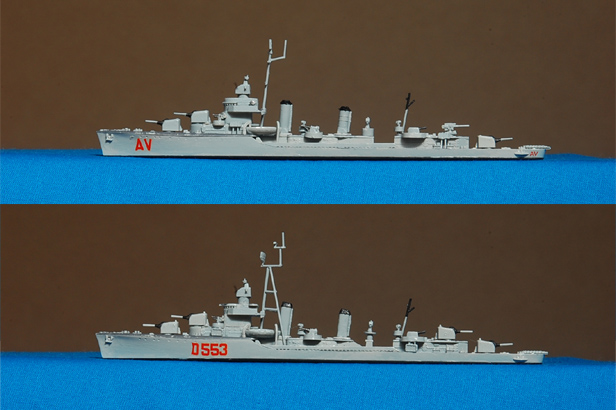

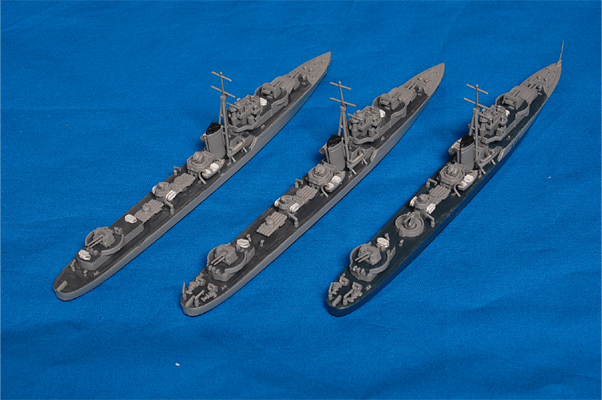

������u���������v,�u�ނ炭���v,�u�䂤�����v�ł��B

��̔@���AASROC SUM�͖؍H�p�ڒ��܂ł̉����ł��B

������ƁA�R�ꂪ����܂��āA�͋��㕔�̊�����t���Y��B���`��A�����z�����Ԃɓ����Ă��܂��A�����Ƃ��܂������˂��B

1/1

2.

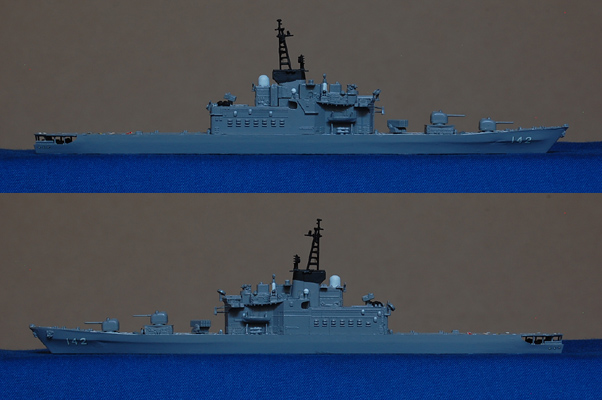

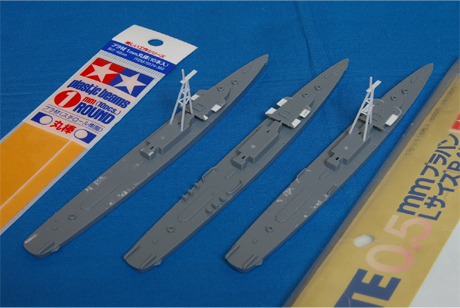

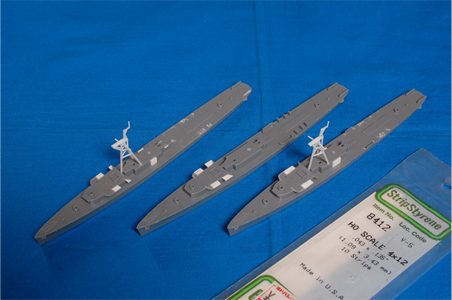

�ォ��u���������v,�u�ނ炭���v,�u�䂤�����v�ł��B

�����ɐς�ł��铋�ڒ��́u���������v�̂݁u���p�͑D�����Z�b�gIII�v�ł��āA�����III��IV�ł͂��������`�قȂ�̂ł����A�g���@����Ԃ牺����ア�ڒ���Ԃ��ӂ݁A�����ł͂Ȃ������Ƃ����t���܂����B

2/1

3.

�ォ��u���������v,�u�ނ炭���v,�u�䂤�����v�ł��B

�u���������v,�u�ނ炭���v�̃f�J�[���A���Z���̌�A�����グ�悤�Ƃ�������ɂȂ��Ă��܂��������܂����B�Â����̂炭�Q�����Ă���Ƃ��܂ɋN���鎖�Ԃł��˂��B

�܂��A����͕����Ԃ̓��������Őꂽ�̂ʼn��Ƃ��Ȃ�܂������A���G�ȑ͕W���Ƃ��������Ⴄ�Ƃ���グ�ɂȂ肩�˂܂���B

1/1

����œ_�����A����I�o��3�������

4.

�e�ו��ނōŏI�͂��v�H������ł����A���Ď��́A�u�����v�A�ڏo�x���S�͏v�H���`�`�����

�ƌ������ŕ��ׂĂ݂܂����B

���ƌ�������ƌ�����������u��܂����v,�u�݂˂����v,�u���������v�A

���i�A������u�܂������v,�u�Ȃ����v,�u���������v�A

��O�ƌ��������ƌ�����������u���������v,�u�ނ炭���v,�u�䂤�����v�ł��B

����`�f���Ɋ������B

�Ƃ͌������̂́A�����ł��͔��̊��ƕt���Y��ɋC���t���Ă��܂��A�܂��������X�A�K���Ȏ����ɕ⊮���܂����ˁB

1/1

5.

������u���������v,�u�ނ炭���v,�u�䂤�����v�ł��B

��̔@���A�g�p�h���Ƌ��ɁB

��̔@���A���͉����ŁA���[���͎��O���܂��B

1/1

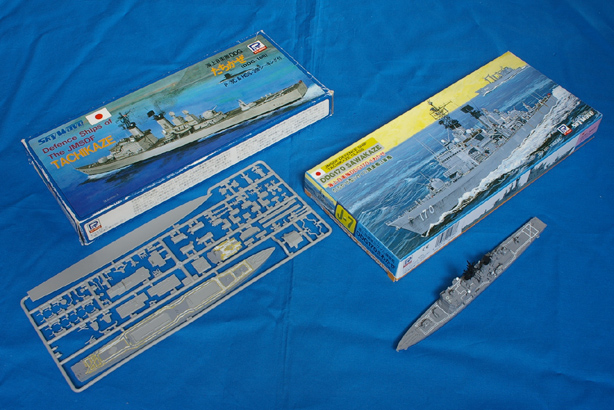

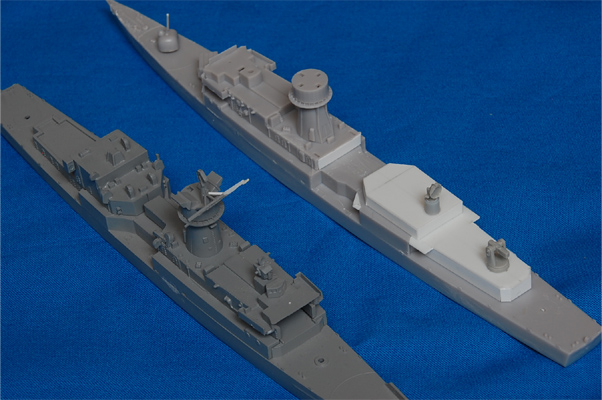

R04/01/18 �W�� JMSDF�͒��A���l�e�̎Q�`�u��܂���v,�u���݂���v

���������C���͒��ł��B�u�����v���ł��B

�u����v�͑O��4�ǂƌ㔼4�ǂőO���̊O�ς��قȂ�̂ł����A����͑O���ƌ㔼����1�ǂÂł��B

�u���݂���v��P�А��K�́E�E�E�ł͂Ȃ��A�{��͌^���ʌ���ƌ����Ă��܂��āA������??�����Ŕ������̂��낤�E�E�E�B

�u��܂���v�͂����ƓK���ŁAP�Ђ����r�����i�E�E�E�W�����N����a��E�E�E�ł��B

|

1.

���u��܂���v,�E�u���݂���v�ł��B

2�Ԋ͂�8�Ԋ͂ɂȂ�܂��B

�u���݂���v�ɂ�5�`8�Ԋ͂̃f�J�[������������A�u��܂���v�͋���H30/5/29����W�����wJMSDF�͒��A���Q�e�̓�`�u��������v�x�œ����̃f�J�[���̎c�]���p�ł��B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

1/1

F16

ISO200

2.

��ƌ��������ƌ������u��܂���v,���ƌ�������O�ƌ������u���݂���v�ł��B

��s�b�̒��͕W���A�u��܂���v�͓h���A�u���݂���v�̓f�J�[���ł��B

�u��܂���v�͂ւ�ւ�ł��˂��B

�O����u�͂܂䂫�v�͓h���A�u�����₫�v�̓f�J�[���ł������A�����2�ǂ̈Ⴂ�͏��i�\���̏��ׂł��āA�v��������r�����i�Ƀf�J�[���͕t���ė��Ȃ��̂œh����I��������Ȃ��ƌ������ŁB

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

1/1

F16

ISO200

���x����

3.

��������ׂĂ݂܂����B��u��܂���v,���u���݂���v�ł��B

��{�I�ɂ͕ς��Ȃ��̂ł����A�\�艺�Ŋ��q�̗l�ɑO�����قȂ��Ă��܂��B�����������i���͂���Ă���̂�����܂����˂��E�E�E�B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

2/1

F16

ISO200

����̏�����2������

4.

��u��܂���v,���u���݂���v�ł��B���x�͉E���ł��B

�O���͊�ȊO�ɕ��ꉺ�i�̑�d�T��OPS14C����OPS24�ɕς���Ă��܂��B�ƌ������A���̓d�T�̕ύX����ɗL���āA���̕ύX�ɂ����������̕ύX�lj��ׂ̈ɑO�����ύX�����̂ł��傤�B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

2/1

F16

ISO200

����̏�����2������

5.

���u��܂���v,�E�u���݂���v�ł��B

�g�p�h���ƕ����āB��̔@���O����͖؍H�p�ڒ��܂ɂĉ����߂ŁA�i�[���͎��O���܂��B

����܂��A�O��́u�䂫�v��5�Ɠ��l�ɓh���͌���������܂��B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

1/1

F16

ISO200

6.

��������͐F�X�Ɨ��ӓ_���B�悸�́A�O����̂��b���B

�悸���B�g�ݗ��Đ����̒ʂ�A�O���������ȉ��ƍb���Ԃ�ؒf���A���̕���B64�Œu��������Ď��ɂȂ��Ă��܂��B

�����}����B64�ƍb�����قړ�����ʐς������Ă��銴���Ȃ̂ł����A���ۂɍڂ��Ă݂��B64���������āA�O���g���X�̊ԂɛƂ荞��ł��܂��B

�����ł͂Ȃ��A�E�̗l�ɍڂ���ƒ��x�ǂ����A700/700�̉摜�����Ă������l�Ɍ�����̂ł���ˁB�Ȃ̂ŁA������̔z�u�őg�ݗ��Ă܂����B

PENTAX istDs(���ȉ����l)�ANikon D40(�E�ȉ����l)

smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5�ATAMRON SP 90mm 1:2.8 72B

1/30�A1/1

F16

ISO200

6.

�����Ċi�[�ɁB����́A�u��������v��7�̎��Ɠ��l�ɂ��̂܂܂��ƒ��g�������Ă��܂������v���߂ŕǂ����܂����B

PENTAX istDs

smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5

1/30

F16

ISO200

����2�����x�g���~���O

7-1.

���͊͋��ł��B

2�Nj��A���̂��O�ʕ��i�̍����ƁA���ʕ��i�̍��������킸�V�W�������Ă��܂��Ă��܂��B�u��������v�̎��A����Ȏ��N��������??

Nikon D40

TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B

2/1

F16

ISO200

7-2.

�ߋ��ǂ����������͂Ƃ�����A�Ƃɂ����\�����̍���������Ȃ��̂ŁA�͋��O�ʕ��i������č��������킹�鎖�ɁB

���u��܂���v�͏�[���A�E�u���݂���v�͉��[������Ă݂܂����B

Nikon D40

TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B

1/1�A2/1

F16

ISO200

�ǂ��������2�����x�g���~���O

8.

���������r�����i�����r���鏊�ȂȂ̂��낤��??�Ǝv�����̂ł����A�O���̗�����OLT-3�A�����i�Ɛ��K�ł͂��Ȃ葢��ɈႢ���L��܂��B

���A���̕��i21����������̂ł����A�㐳�K�i�A�����r�i�ŁA����������̉~���Ȃ̂����r�i�͖��炩�ɕςł��B

���A���Ԃ��Ƃ���ȋ�B�㉺�͓����ŁA���K�i�͉~���ł��鎖������܂��B

�E�A�Ȃ̂ŁA���p�͑D�����Z�b�gV��SuperBird�p�A���e�i�𗬗p���鎖�Ƃ��܂����B

Nikon D40

TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B

1/1�A1/1�A1/2

F16

ISO200

��������E1/4���x���g���~���O���ďc�\�}��

9.

�ŁA�����Ȃ�܂����B

���������Ȋ����ɂȂ��Ă��܂��܂������A�܂��C�ɂ��Ȃ��B

Nikon D40

TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B

1/1

F16

ISO200

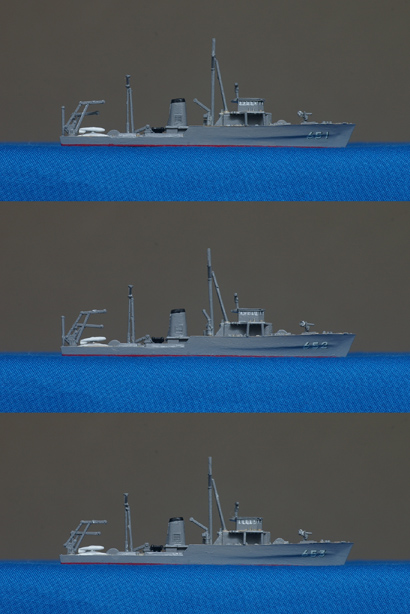

R03/12/15 �W�� JMSDF�͒��A���l�e�̓�`�u�͂܂䂫�v,�u�����䂫�v

�O��ɑ����ĊC���͒��ł��B������݂́u�䂫�v���ł��B

�\��̒ʂ�A5,6�Ԋ͂́u�͂܂䂫�v�Ɓu�����䂫�v�Ƃ��܂����B����ʼn䂪�{�I�͑��ɉ����Ė{���v�H�͔����ɓ��B�ł��B�ʁ`�A��͖��������B

Nikon D40�ANikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5�AF16�AISO200�ŎB�e���܂����B

|

1.

���u�͂܂䂫�v�A�E�u�����䂫�v�ł��B

ASROC SUM�́A������ɑ��Ċp�x��t���Đݒu���Ă��܂����A����́A���O���Ղ��l�ɖ؍H�p�ڒ��܂��g�p���鎖�ɂ������̂����ږڎ��ŕ��ʂł���l�ɂƂ������̂ł��B

P�ЊC���͒����������i�Z�b�g�́u���p�͑D�����Z�b�gIII�v����u���p�͑D�����Z�b�gV�v�ɕύX����Ă���̂ł����A����Mk.112���ˋ@�̑��삪�傫���ς���Ă��܂��A��œ��^�͖��ɓ��ꂳ���悤�ƌ�����|�ł��B���̐ǐ��ɒB�����A�����́A�u���p�͑D�����Z�b�gIII�v���g����A��������钆�ÂB����\���������ƂȂ����i�K�ŊO���đg�ݑւ���\��ł��B

1/1

���x����

2.

��ƌ��������ƌ������u�����䂫�v�A���ƌ�������O�ƌ������u�͂܂䂫�v�ł��B

����A�����b�̕W���A�u�����䂫�v�͓h��������ǁA�u�͂܂䂫�v�̓f�J�[���g�p�B����???�E�E�E�Ɩ����E�E�E

���́AR03/08/30����W�����n���S���̉����W����>�n���S���U��>���o�ꐼ����������ɂ������܂������A����8������Ƌ��ƌ���������u���ƌ������A������Ղ��ς���Ă���܂��āA����͌����r�������̊��Ɏ�������Ŋ��H�����܂����B��ŁA���F�̕����Ɏg�p����GM��12�u���F5���v���������ݖY�ꂽ�̂ł���B

���႟�d�������A��������ăf�J�[���g�p�ŁA�ƂȂ�܂����B����܂��A�A�L�o�̃U�E�X�g�A�[�Ȃ胈�h�o�V�Ȃ�s���Ηǂ��̂ł����ˁB

1/1

����1����g���~���O

3.

��u�͂܂䂫�v�A���u�����䂫�v�ł��B

�E���A���[��A�w�LjႢ���L��܂���B

���ہA�L�b�g�̎w���4�Ԋ́`9�Ԋ͂��Č`��I�ȈႢ��������ł���ˁB�͔ԍ������ł��B

�����Č����ƁASSM�̉ˑ�B���H�ԍۂɋr�����܂�Ă��܂��A�Ƌ���Ɏ�������No.33�u����䂫�N���X�v���痬�p���܂����B

������A���˓�����̕��˂���\�����̗L���E�E�E�Ə����Ĕ�����̂��E�E�E���قȂ��Ă���܂����B

2/1

���œ_�A���I�o��2�������

4.

��u�͂܂䂫�v�A���u�����䂫�v�ł��B

�����ł��B�������SSM�ˑ�ȊO���ق͖����B�����ɂȂ邩�s���ł����A�܂�2�Ǎ��ƁA�����ɍs����7,8�Ԋ͂ŁA����܂����ق��������Ď��ɂȂ��ł���ˁB

�ǂ��������̂��E�E�E�B

2/1

���œ_�A���I�o��2�������

5.

���u�����䂫�v�A�E�u�͂܂䂫�v�ł��B

�g�p�h���Ƌ��ɁB���āA��q�̒ʂ�A�h���͌���������܂��B���F5�������ł͖����A29�u���}�o�[�~���I���v���ѓ��R��ł��B

��̔@������͖؍H�p�ڒ��܂ʼn����߁B���[���͂��̗l�Ɏ��O���܂��B

1/1

R03/11/29 �W�� JMSDF�͒��A���l�e�̈�`�u�Ђ����v

�v���Ԃ�̊C���͒��ł��B��������A��ł��B�����B�O���H30/4�`8���ł����B�T��3�N�Ԋu�ŁA�ϊ͎����O�ɏv�H�ł������A��������N�J�Â����Ƒz�肳��Ă���O�ɏv�H�ł��A

�E�E�E�ƌ����A����K.O.���̈�����ɍ��킹�ĕғ����������������肷��B�܂��O��A�O�X����ғ����Ȃ̂ŁAK.O.���̈�삪��`��ς���R3/8�ȍ~�������ė����Ƃ������܂����B������A��芸����������̍���őł��~�߂ł��B�ł��~�߂ƌ������ŁA�ғ����̒����獡��͔�r�I���h���̂���DDH���B

|

1.

���̂�FRAM��ƂȂ�܂��B�u�͂�ȁv�����l�ŁA�����͊͂ɂ���č�蕪���Ƃ��͍l���Ă��Ȃ��炵���B

�l�I�ɂ�FRAM�O�̊i�[�ɓV�W��̂������肵���p�̕����D��ۂ������肵�܂����A�܁A�v���������ł��ˁB

�ǂ����A�ȑO��������Ă������I�����l�炵���A�ǂ����Ă�FRAM�O��!!���ėv���ɂ͎����ʼn��Ƃ����邵�����������ł��B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

1/4

F16

ISO200

2.

��b�ɂ͐퓬�ʘH�̓h�����������̂ŁA�b�̓h���͂Ƃ��`���Ă��y�ł����B

�͔��ɂ�VDS�����̂ˁB�i�[�p�̉��݂͂��邯��ǁB�������Ă݂�ƁA�u����ˁv���ɂ͐ς��Ęb�͏o�ė��邯��ǁA�u�͂�ȁv���ɐς܂Ȃ��������Ęb��������Ȃ��B���`�ށE�E�E�B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

1/2

F16

ISO200

3.

���˂������Ɋ���Ă���_�͒����ȍ��E�����̍��قł����A���̑��ɂ�����낿���ƍ��ق��L��܂��B

�i�[�ɂ���̔r�C�����́A�d�T�E�E�EFCS-2����??�E�E�E�̊��Ƃ��ł��ˁB

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

1/2

F16

ISO200

����œ_�����A�I�o��2�������

4.

��̔@���A�g�p�h���Ɨ��߂āB

���������܂���̔@���A�؍H�p�ڒ��܂ɂĉ����߂ŁA���[���͊O���܂��B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

1/2

F16

ISO200

5.

FRAM�ł����Ⴒ����ɂȂ�����\�̑����ǂ�����܂���B�v�������蕂���Ă��܂��B

Nikon D40

TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B

1/2

F16

ISO200

6.

�Ȃ̂ŁA���������0.5mm���̃v�������܂��Ă݂܂����B

��??���˒����̓h�����Ƃ��_������Ȃ���??���͂͂͂́A�C�ɂ��Ȃ��C�ɂ��Ȃ��B

Nikon D40

TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B

1/2

F16

ISO200

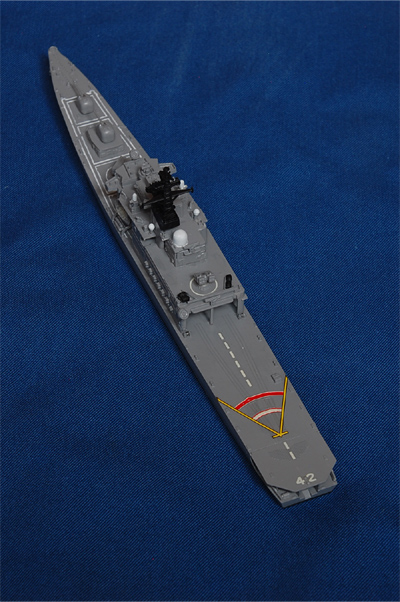

R03/10/22 �W�� �ꉞ�����R���C�R�����͂̂��肾����ǁA�h���͖w�ljˋ�͂�42�^Batch�h

�O��A�uR03�x�㔼���̂��z�{�v��2.�ł������������c���������v�H�ł��B

����˂��A����ς̏d����̂���{�Ƃ��܂��āA�g�ݗ��Ă͖w�ǐi��ł��Ȃ�����ǁA�͑́A�h�����A�������i�͓h�����ς�ł���B�ς�ł���͗ǂ�����ǁA�ǂ��ɂ������C�R����͂Ƃ��Ă͊���ȓh�F�����B����ች��h�����̂��������Ȃ��ƁE�E�E�B

�ŁA�������Ă�����ɁA�Y��Ȃ����ɍ���Ă��܂���!!�ƂȂ�܂��āB

����Ȍo�܂ł��̂ŁA����Ƃ��Ă�42�^Batch�h�ɊԈႢ�Ȃ��̂ł����A�ّ�{�I�̉����C�R�ɂ����^�͂������ł����A�ǂ��ɂ��e�a�������܂���B�Ȃ̂ŁA�]��̃G�O�]�Z�����������ARA�ɉ����t���鎖�ɂ��܂����B

�ƌ����Ă���ARA�����͂������C�R�Ǝ����l�ȐF�����̗l�ŁA���ǁA�قډˋ�͏�ԂƂȂ�܂����B

|

1.

�܂��A�K���ƌ����ׂ����A���N�O���ɂ�Falkland War 40���N�ł��B30���N�̍ۂɂ͉����C�R�͒��𐏕��Əv�H�����܂������A�����ARA��������ق�E�E�E�Ǝv��Ȃ����Ȃ��B���̚�����Ď��Ŕ@���ł��傤����??

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

1/125

F16

ISO200

2.

����30���N�̍ہA"USS PHOENIX"�̌�g���A�F�X2�R1�A3�R1�łƂ������������̂ł����A���X�ɕ��������̂ŁA42�^�h�Ɓu�t���b�`���[�v�����Ă̒�I�ȑI�����Ƃ��Ďc��A����̌܌��J�I���H�`�v�H�Ɏ����������������Ƃ������܂��B

�Ȃ̂ŁA����ƌ����Ă��A���s���ĉ�������̂��B���ǁu�t���b�`���[�v���ł�����??

���݂Ɂu�t���b�`���[�v���A�啪�ɂ����炵�ė��Ă��܂����A�����L�锤�Ȃ̂ŁA��������K���Ȏ����ɒ��肵�Ȃ��ƁB����ɂ��Ă��A10�N�O�͎�������o�Ȃ������ł��낤�A"ARA Almirante Brown DD20"���āA�ȒP�Ɏʐ^�E�E�E�N���ł͖������A�傫������������ǁE�E�E����ɓ��鎞��A����͂�A�֗��ɂȂ������̂ł��B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

1/125

F16

ISO200

3.

�Ƃ���ŁA����AARA��2�ǍݐЂ���42�^�A�ǂ��炩�͂�����Ƃ͂����Ă��܂���B���͌��߂��˂Ă���܂��B

�ƌ����̂��A�o�̕��͒�����ۂ��A�ӔN�͌㕔��\�𒆐S�ɂ��Ȃ�̉������Ă��āA������Č�����̂��ꋻ�Ǝv��Ȃ����Ȃ��B�ł���������ƕ��������炩�Ȃ��̎p�ɂȂ��Ă��܂��B

����ƂāA���͖��ʼn����C�R�ݐЂٕ̈�o���B�ƍ��ق������A����ϋɓI�ɑI������i���͂������B���̏�L��������̃G�O�]�Z�����ɂ͖������ۂ���ł���ˁB�Ȃ̂ŁA�܂������������߂鎖�Ƃ��܂��āA�����͂���ӂ�Ȃ܂܂Ƃ��܂��B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

1/4

F16

ISO200

����2�����x�g���~���O

4.

�g�p�h���Ɨ��߂āB

��]���@�͍��܂���ł����Bwiki�Ƃ�����ƁALynx���ڂ����Ə����ėL��A���i�̐����㓖�R��������Ă���̂ł����A�h�F���S�R����Ȃ��B�܂��A�͑̂��A�{���͂قڐԓ��̔��Α��̎o���B�Ɠ����l�ȓh���Ȃ̂ŁA�����l�ȕ�����Ȃ�??�Ƃ��v���܂����B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

1/125

F16

ISO200

5.

��������́A���̓h���̘b�B

�O����uR03�x�㔼���̂��z�{�v��5��6�ł����̒ʂ�AK.O.���͓h���͖w��T�А��𗘗p���Ă����͗l�ł��B�b�����Ă��Ă��AC�Гh���œh���w��E�E�E�Ԃ����Ⴏ�A�����ŕ��ʂɗ��ʂ��Ă���͑D�ɂ��Ă�T��P�ȊO�̖w�ǁE�E�E���Ă���ꍇ�A���Ȃ薳������T�Дłɓǂݑւ��Ă����͗l�B

�Ȃ̂�T�ЃG�i�����ŐF���{������Ĕ�r���Ă݂���ł��B�e�ԍ��̑O��"XF-"��t����Ɣ���Ղ����ƁB

�ŁA�b��XF-25�Ɋm��ł��B

���݂ɁA�g���}�̎w���C�Ђ�337�B���`��A�m����XF-25�͋߂�����������̂ł����A����AD�Ђ̎w�肪�Ԉ���Ă��Ȃ�����??

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

1/1

F16

ISO200

6.

�����ƑO����A���˒������h���ςł��B

���ˈȊO�̓h���͑�ϋ�킵�܂����BXF-24�A53�A63�ӂ���ۂ��̂ł����A��芸�������̎莝���̋߂����ȐF�����̒��ɂ͓I������������܂���ł����B

��������Ă����肷��Ǝ�̑ł��l���L��܂��A���\���������Ă����l�Ȃ̂ŁA����ȏ�lj����B���ēˍ�������̂̓����ɂ��āAXF-24�ōs���Ă��܂��`��!!�Ƃ��܂����B

���݂Ɏw���C�Ђ�31�B��������߂��ƌ����߂������B��͂�A�Ƃ͌����A���㉢�B�́A����ȔZ���h�F����Ȃ����B��͂�D�Ўw�肪�ʖڂȋC������E�E�E�B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

1/2

F16

ISO200

7.

�G�O�]�Z�ɂ��Ăł��B

���Ɣw�����߂���C������̂ł���B

H24/12/18�`H25/12/14�œW���́w�t�H�[�N�����h�����J�I��30���N�L�O��l�i�`1/600 �u�A�}�]�����t���Q�C�g("Amazon" class frigates)�v�x��A�Дł�D�Дł���������A���̃G�O�]�Z�A�w�������Ȃ��`�Ǝv���Ă����̂ł����A�ˑ�̏㕔��藣���Ă݂鎖�ɂ��܂����B

�������H�O�ŁA�^�͏㕔��藣���č̗p�����ˑ�A�E���藣�����㕔�����ł��B�X���Ă���̂Œ萫�I�ȕ\���ɂȂ��Ă��܂��܂����A�T�˔������x�ɂȂ����̂ł�??

�����Ƃ��A���̂��܂��܂Ƃ����w�͂�}���l�ɁA���ˋ@➑̂�����ł��āA�ǂ��ɂ������̎ʐ^�ɔ�ׂāA���ǔw���ɉ߂��܂��B�����B

Nikon D40

TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B

8/1

F16

ISO200

�����������x�Ƀg���~���O

R03/09/16 �W�� R03�x�㔼���̂��z�{

��R03�x�㔼���̐V�K�ς݂ł��B�O�̔����Ɠ��l��K.O.���̈�i�ғ��ł��B�\��ł͂��z�{�ƋL�ڂ��܂������A���z�{�ł͂Ȃ��ł��ˁB������x�����Ă��܂���B

���ς�炸��1/700�͑D�B���S�ł��B�����ƍT����3��+���̒��B�ł��B�܂��A�O�̔����̕ғ����������Ȑ��ł����̂ł��������}�~���Ȃ��ƂˁB�ŁA���̕ғ�������ŏI���ł��BK.O.���̋���͊��ɔ��p����A8/18�i�K�łقڂ����ǂ��ɂȂ�܂����̂ŁB

�ŁA��2����K.O.���̂���t��(��)�ł��B�܂��A�㖼���͔ޏ��ł�����˂��B

|

1.

����őS���B�O�̔����͕ψِ��L����32���ł������A����͑S�`���A�p���i���B�ł��B

�����A�h�����L��܂��ˁBMr.�J���[��604��605�ł��B������IJN�̋��̑��ʓ��̖��ʗp�ŁA�w�Ǐo�Ԃ������̂ł����A�B��T�Ёu����v���ɂ��Ă��Ă����Ɏg���Ă�낤���ƈ�����鎖�ɂ��܂����B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

1/1

F16

ISO200

2.

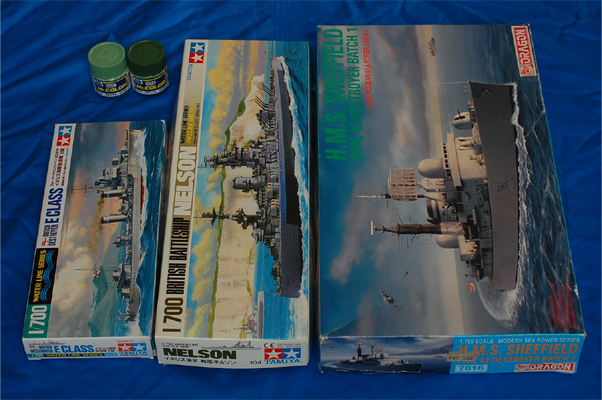

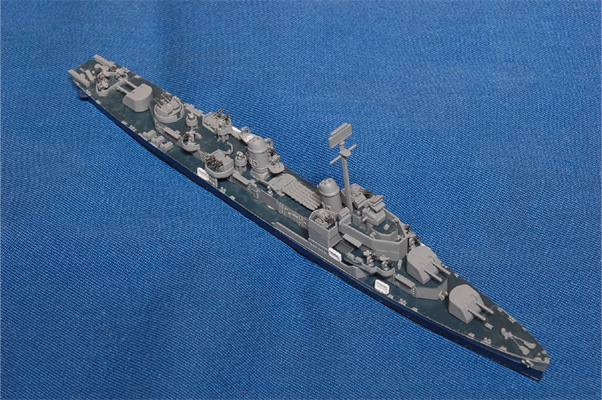

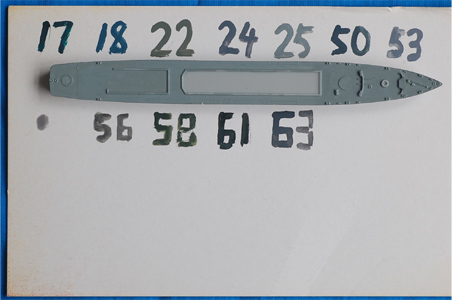

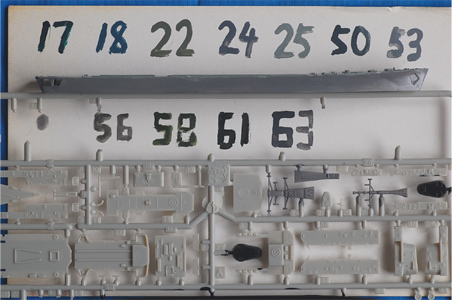

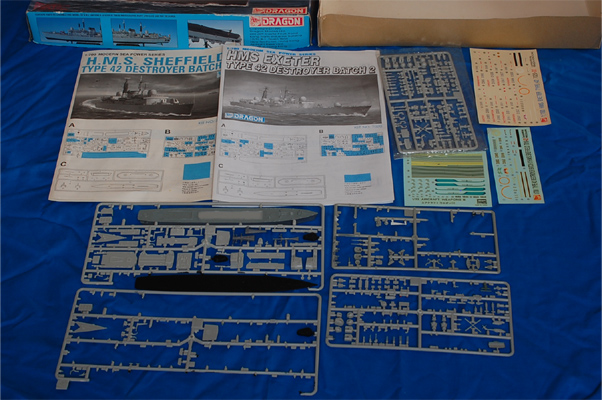

����t���Ə����܂������A����Ȋ����B42�^Batch 1�̔��ɂ�2�Ǖ��̑g�ݗ��Đ����ƁA1�Ǖ��̕��i��1�Ǖ��̎c�[�������Ă���A���̂��f�J�[����2�Ǖ��ɉ����āA1/72�Ȃ̂������Ƒ�k�ڂȂ̂��q��@�p���B

�ŁA�{���̕����i�ł���1�Ǖ��͊͑́A�h�����A�ꕔ���͓h���ςȂ̂ł����A���[��A���Ȃ��a���̗L��h�F�őg�ލۂɂ͓�q�������ł��B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

1/1

F16

ISO200

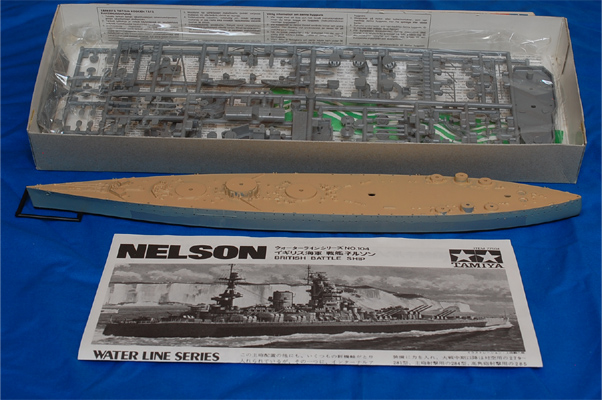

3.

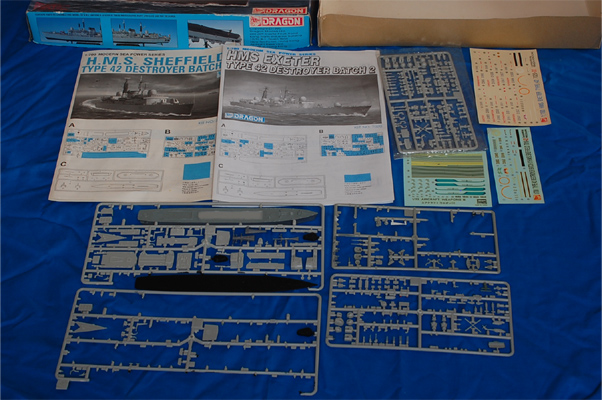

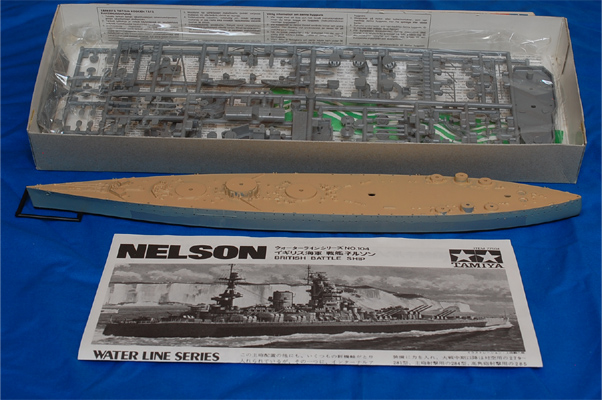

�u�l���\��("Nelson")�v�̒��g�́A�����ɂ��Ă͕��ʂŁA�͑̂̂ݓh���ς݁B�b�̓f�b�L�^��(XF-55)�Ƃ��؍b��(XF-78)���炵���h�F�ŁA�C������̐ݔ��������F�Ȃ̂͂����h�ł����A���ɐ^�����Ȋ��������܂��B

�����́A���G�ɒ����ɂ��悤�Ƃ����̂��A������Standard Scheme "A"�œh���ςł��B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

1/2

F16

ISO200

4.

���āA���̔����̏v�H��(����)�ƕ��ׂĂ݂܂����B���b�ɂȂ�Ȃ��̂ŁA���@�͐}���Ă��܂��͂���������ł��B

���₢��A���͂ł��ˁA���N�ȏ�ɓn����K.O.���̈�i��W�����ė����Ԃɒ��X�Ɛi�����Ă����ł���A�z���g�ł���E�E�E���ĒN�Ɍ����Ă���̂��B�܁A�������͊撣��܂��傤�B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

1/2

F16

ISO200

5.

�O�̔����ł́A��ʂ̔��p���������������܂������A����͓h����ғ����������L���āAK.O.������ʂɕ����Ă����h���B���B

�悸�̓A�N�������BT�Ђ̃A�N�����ł��ˁB�����F����ʂɍɂ��Ă����Ⴊ�U������܂����B���̒��ł́A���Ɍł܂��Ă���XF-2��X-2��15�{(��!!)���BXF-5��XF-66�������L��܂��B

PENTAX istDs

TAMRON 17-50mm F/2.8 A16

26mm

1/500

F5.6

ISO200

6.

�G�i���������Ȃ����Ă��܂��B�A�N�������l��XF-2��XF-66�͂��Ȃ肽������B���b�J�[���A�ғ�����604�A605�͑���2�{�Âɂ��Ă����肷��B

�n�܂������ɂ��Ă��āA���[��A�����ǂ��l����Ƃ����Ȃ�̂ł��傤�B�n�܂́A�Ⴆ�Γh�������ڂ����ꍇ���|�p�ɑ�ʂɎg�p���čl�����܂����A�h�����̂��̂͂���Ȃɑ�ʂɂ͗v��낤�ɂƎv���̂ł����B�쐬�������Ă���ƂƂĂ��g����Ȃ����A�ł܂����Ⴄ���B

���ɂ����g�p�ʼnt�R�ꂵ�Ă����P�O���d�r�Ƃ��A�J�����Ă��Ȃ�5����10������̃m�[�g�Ƃ��A���������J�����g�p��HDD�A�l�N�^�C�A�d��A����(�܁A����͓��R���B�ł����������y���ɒ���)�A���a�V�c���^(@_@)�Ƃ����̂ɂ���Ă�10��20��������Ȃ������L������A�ǂ����������Ǘ����j�]���Ă����l�ł��B�v���ƂȂ����a�C�̏��ׂ������̂��A���������̐��i�������̂����Ȃ̂��A�ǂ�����܂��A���̂���Ӗ�����Ղ����H���R�Ƃ����ێ�I�v�z�v�l�Ƃ͕ʂ̐����҂Ƃ��Ă̑����Ȃ����������܂��B�܁A�U�ȂȈ����͂���ʂɂ��܂����B

PENTAX istDs

TAMRON 17-50mm F/2.8 A16

1/500

F8

ISO200

R03/08/14 �W�� ���B���쒀�́u�M�A�����O("Gearing")�v

P�Ђ�1/700�ł��B���̕ӂ�͒��N�A�w�Nj������Ж������Ђ̓ƒd�ꂾ�����̂ł����A���N�O����X�m�[�}�����f���Ȃ鏤�W�ł������A�����A�S�D�̕����o�ꂵ�Ă���܂��B

���A����͓��R(^^;;;;�A�����ČÂ��ėm���P�Дłł��B

�u�M�A�����O�v���A�s��92�ǏA�����Ă��܂��B�u�t���b�`���[�v��������WW2���ɉғ����Ă���IJN�쒀�͂̂قڑ����ɕC�G���A�x���\���n���T���i�[���ƍ����Đ�����Ɛ�債�܂��B�܂��A�u�M�A�����O�v���S�͂����ɊԂɍ�������ł͖����ł����B����Ȕޏ������̒����炩�狉���͂�I�����܂����B

Nikon D40�Af16�AISO200�ŎB�e���܂����B

|

1.

����A40mm�@�e���@�e���Ɏ��܂炸�������܂����B��ꉌ�˗����̘A���́A������ɕ��s�ɏe�g���������������̂ł����A��O�����ɐU��܂����B

��ˌ���ŗ����������Ă���4�A���́A�ǂ������Ă����炸�A�@�e���̒�ʂ���̗����オ�蕔��������H�ڂɁB�@�e�����k�ڒ��ߋC���Ȃ̂ł��傤�B

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

1/1

2.

�h���́A�f���Ɏw���Measure 22���̗p���܂����B

shipcamouflage�ł́A33a/28d/22�Ə����Ă���܂����A33a�͖ʓ|�L����ɗ����̐^���ɋ߂��p�x�ł̎ʐ^���������Ȃ��Ɩ��������ANavSource�ł�22�̎ʐ^�������Ȃ����A28d�Ɏ����Ă͑S�R����Ȃ��̂ň��S���Ė����ł��܂��B

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

1/4

3.

���ڒ��A�u�t���b�`���[�v������p���ƕӂ�̋쒀�͂����Ă��A��̊͋������ꉌ�˗����ɂ��Ċ����ł����A�����ƌ���Ɉړ����Ă��܂��B���łł��傤�˂�??

�d�����Ȏ�C��O�b��2��u�����̂Ɠ������R�ŁA���Ƃ��Ă��O���ւ̑�Η͂𑝂₵�����B40mm�A���@�e�̂��O���Ɍ�������ݒu�ꏊ���������悤��!!�ĂȌo�܂ŁA���ڒ��ɉ������Ė���Ă̂ł�??�Ǝv���̂ł����E�E�E�B

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

2/1

4.

��̔@���A�g�p�h���ƁB

��̔@���A�h������P�Ўw��ɏ]���Ă��A�g�p�h���̎w��͖������Ă��܂��B

��̔@���A�������FCS���͖̂؍H�p�ڒ��܂ł̉����߂ŁA���O���Ď��[���܂��B

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

2/1

5.

1.�ŋ@�e�ނ̏k�ڂɂ��Č��y���܂������A20mm�A���@�e���@���Ȃ��̂�??�Ǝv���Ă��܂��܂����B

�����̒ʂ�A�w���ɉ߂���Ǝv���̂ł���B�h���̏�[��3mm�߂��A�����ɂ����ۂ͏e�c�������l�ȍ����ł�����A700/700�ł�2mm�O��̍����ɂȂ��ŁA�Ə��͑����e�g��艺���Ď��͖����ł��傤����A�g���ɂ��Ă�����2.3m�ʂ̐l�Ԃ�����Ȃ���Ȃ炸�A�@���ɃA���O���T�N�\���̔w�������ƌ����Ă��˂��E�E�E�B

TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B

1/4

����1�����x�g���~���O

R03/07/11 �W�� K.O.�������14�e�`�n���A�M�R������

�R�l�^�A�͑D�l�^�̓W�����œ��������|���L�q���鎖�̑�������K.O.������R02/11/29�ɉi�����܂����B

���N57�B�咰�����o����1�N�����̓��a�̖��ł����B

�����b���A���ň⓿�E�E�E�Ȃ�ʓ��y���Ղ���Â�Ő��앨�����ꂱ�ꂲ�������ė��܂��������ŏI��ƂȂ�܂��B

���́A�\��̒ʂ�B���Č������A�n���A�M�R??�F�����I�̐��E??22���I������23���I����???�����̐��E�̂Ȃ̂�????

����܂��A����R03/03/31����W�����uR02�x�������̐ς݁v��14,15�Ƃ�����Έ�ڗđR�ł��ˁB����́A��r�I�ɂ܂Ƃ��ȏ������A������͐�͂Ə��m�͂𒆐S�ɂ��������܂��傤�B

|

1.

��O�����m�́A������͐�͂ł��ˁB�ǂ���������A���J�R���ł��B�o��������\100�ʂŁA���𑵂�����㕨�ł����B

�ǂ�����A�Ԃ����Ⴏ�A���u�ł��ˁB�u����v��u2�v�ł͊��S�ɔw�i�ł������A2202�ɂȂ�Ɨ��҂ɑ傫�������o�܂��B

PENTAX istDs

smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5

1/30

F16

ISO200

2.

��O�����m�́A������͐�͂ł��B

��͐�́A�ꕔ�Ɍ͖��̂��ݒ肳�ꂽ�l�ł��B�������A�p�����ɐ擪������"D"�œ��ꂷ��l�ȁw�炵���x������āB

����ɑ��āA���m�́A���ƁA�o�ꂵ�܂���B

orz

�ǂ����Ă����Ȃ���??

PENTAX istDs

smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5

1/15

F16

ISO200

3.

���ƌ��������ƌ��������m�́A��O�ƌ������E�ƌ�������͐�͂ł��B

�܂��A�u�A���h�����_�v����4��(�ȏ�??)�o�ꂷ��Ƃ��A�S�ʓI�ɑ������\���C���ŁA���荞�ތ��Ԃ��������������ł����˂��`�B

�ǂ����A2202�A�]�����U�X�ł��ˁB�ʑt�ቹ���݂����Ȕ������_�Ƃ��A�R���I���ʂ̋^�╄�Ƃ��F�X�Ɠ˂����݂ǂ��떞�ڂł��B

�܂��A�ˋ�̖������E�̘b�ł�����A�����Ă��ǂ����Č��������Ȃ̂ł��傤���E�E�E�B

PENTAX istDs

smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5

1/15

F16

ISO200

4.

����͐�́A�E���m�͂ł��B

��͐�́A���ɌX���Ă��܂��B���3�Ŗ��炩�ł����A�������̎x���_���E���ɍ������ތ`�ɂȂ��Ă��܂��B�ł��̂ŁA��ɍ������������鈳���x�����Ɋ|�����Ă��܂��A�����Ȃ��Ă��܂��l�ł��B

����ɑ��āA���m�͂͏��1,2�Ŗ��炩�ł����A��ʒ��S����Ɏx���_���������Ă���A���肵�Ă��܂��B

PENTAX istDs

smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5

1/15

F16

ISO200

5.

���܂��ƌ��������ƌ������A�����ǖʂɂ���Ȃ��̂��B

����������K�~���X�́~2�B2199�ł́u�f�X�g���A���v�������ȁB�E�͏�u�Ñ�́v�Ɖ��u���c�́v�A2199�ł͏�u�䂫�����v�Ɖ��u���肵�܁v�ɂȂ�܂��ˁB

�����A��������ɍ�������̂ł��傤�B�ǖʂ̍ŏ㕔�ɓ\��t���Ă���̂ł����A�����̑͐ϕ����s����ȈׂƁA�����ʂ蚺�������̂ƂŁA���O���Ď茳�ŋ��߂�ὂ߂��Č����̂͒f�O���܂����B

���ƌ������A�����������������X�P���Ɠ��l�ɍw���A������ʂ������W�����Ă���A�u�t�@�������v���u�q���[�x���I���v���ėp�l�^���핺������܂���ł����B

����ɂāA���N�ȏ㑱����K.O.����̈�i�W���͏I���ł��B

PENTAX K-7

TAMRON SP AF ASPHERICAL XR Di28�`75mm 1:2.8 MACRO

75mm

1/180

F2.8

ISO200

�⏕��

R03/06/24 �W�� K.O.�������13�e�`���B�������̃y���[���E�E�E�Ǝv������ˋ��

�R�l�^�A�͑D�l�^�̓W�����œ��������|���L�q���鎖�̑�������K.O.������R02/11/29�ɉi�����܂����B

���N57�B�咰�����o����1�N�����̓��a�̖��ł����B

�����b���A���ň⓿�E�E�E�Ȃ�ʓ��y���Ղ���Â�Ő��앨�����ꂱ�ꂲ�������Ă���܂��B

�͒��̑��e��1/700�́A�������B���C�R�́u�I���o�[�E�n�U�[�h�E�y���[("Oliver Hazard Perry")�v���̎p��Z�����ˋ�͂ł��B

����??�ˋ��??�ǂケ��???

����܂��A�ȉ��ɂ��������Ə����܂��̂ŁE�E�E�B

PENTAX istDs�Asmc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5�AF16�AISO200�ŎB�e���܂����B

|

1.

�u�y���[�v���A���A���A��̓Ǝ��������܂߂�ƁA70�Nj߂��A�����Ă��܂����A���āA����͂��̒��̉��ɂȂ�̂ł��傤�B���Ŋ͔ԍ��\��Ȃ����˂��B�������ɂ�Ȃ��Ȃ����B

�悸�A���Ƒ�͓Ǝ����������Ă��鎖�ƁA���͑̌^�ł���ׁA���ěƂ܂�܂���B���́E�E�E�A�����ɂ͒Z�͑̌^�������ł���˂��B�������f�����Ǝ��������������A���f�ł��܂���B

�ƌ����A����AMk.13���ˋ@�ς�ł��Ȃ��B���Ď��́A�܂�21���I�ɓ����Ă��ݖ����Ă������B���C�R�����̒Z�͑̌^���Ď��ŗǂ������ł��B

1/30

���x����

2.

�E�E�E�Ǝv������A�ȂȂȉ��Ƃ�!!�Y���͖�����!!!

�Z�͑̌^�A2003�N4�����ɑS�͑ޖ��A�ꕔ���p����Ă����肵�܂��BMk.13�̓P���͌����ɂ�2003�N��v�N�x�ȍ~�炵���B���B���͏H���N�x�̋����??���Ď��́A�P�����n�܂�O�ɒZ�͑̌^�͋��Ȃ��Ȃ����Ǝv���ėǂ������B

�ƁA�������͊�{�I��wiki�̌�������M���Ă̘b�ł����B

�ꉞ�A�؋���ςݏグ��ׂ��A�u���́v�̒ʊ�605����673�����R�����Č����̂ł����A��͂�A�Z�͑̌^��Mk.13�P���͂͋��Ȃ������E�E�E�B

1/60

���x����

�㉺1�����x�ÂA��2�����x�g���~���O

3.

�Ƃ܂��A����Ȗ�ŁA���ƁA���̃t�l�A����Ȃ��������̗L��ˋ�͂ɂȂ��Ă��܂��܂����B����܂��AMk.13���ۂ����Ƃ����t���Ă��Ηǂ���ł�����ǂˁB

���̑f���m�F�Ƃ��āA���āA���������BF��P�y��P������^���o���D�Ƃ��ł�����������Ă���܂���B��ŁA����R03/03/31����W�����uR02�x�������̐ς݁v��R02/09/29����W�����uR02�x�㔼���̂��z�{�v��F�Дł͑�ʑ������Ă��܂����A�ߋ���P�Дł�����Ă��܂��̂ŁA���������P�Дłł��鎖�͔������Ă��܂��B

1/30

4.

�{�͂́A�䂪�{�I�͑��֕ғ��������ł��B3.�ŋL�ڂ̉ߋ�1�N�Ԓ������ł����^�͂��R�����B���Ă���̂�����܂����A�����C�R�ւ̔��p�͂Ƃ��Č�����̂ɍD�s���Ȃ̂ł���ˁB

�Ƃ͌����A�O��̊C���u�ނ炳�߁v���̂ǂꂩ�Ɠ��l�ɔ�s�b�̓h�������S���Ȃ���Ă��Ȃ��Ƃ��A���Ă�Mk.13�Ƃ��A�lj���Ƃ����\�������ł��B

1/30

R03/06/09 �W�� K.O.�������12�e�`�C���u�ނ炳�߁v���̂ǂꂩ

�R�l�^�A�͑D�l�^�̓W�����œ��������|���L�q���鎖�̑�������K.O.������R02/11/29�ɉi�����܂����B

���N57�B�咰�����o����1�N�����̓��a�̖��ł����B

�����b���A���ň⓿�E�E�E�Ȃ�ʓ��y���Ղ���Â�Ő��앨�����ꂱ�ꂲ�������Ă���܂��B

����͒��ł��B

�͒��A10�ǒ��x�v�H���Ă����̂ł����A���̖w�ǂ��߂Ă���WL��IJN�͒��́A�����ڒ����Ă��Ȃ������ł��낤�C���������w�ǎc���Ă��炸�A�܂��A�O������j�����Ă��鎖�������S�ŁB�~�o�ł����̂͋͂��Ȑ��̌���͂ɗ��܂�܂����B�����̒�����悸1/700�̊C���́u�ނ炳�߁v���̂ǂꂩ�ł��B

PENTAX istDs�Asmc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5�AISO200�ŎB�e���܂����B

|

1.

3�D�C�AMk.41VLS�AMk.48VLS�ARCS�ጸ�̊p���芎�@�ւ̃V�t�g�z�u���Î�����2�{�̉��ˁA��b���x���q��@�^�p�b�A�~�j�I�����_��E�E�E�ƁA��ڗđR�Łu�ނ炳�߁v���ł��鎖�͔������܂��B

�q��@��퓬�ԗ��ł���l�@�͂����ŏI���ł����A���Y����3����4�������Ȃ��̂ł�����͂����肵�Ȃ��������!!

�E�E�E�Ǝv�������̂́A�����̒ʂ�͔ԍ��\���Ă��܂���B�Ȃ�A�����i�̗L������ʒu�Ŕ��f���邵������܂���!!

1/30

F16

2.

�ŁA�u���́v���d�Ԃ��ł��낢�뒲�ׂĂ݂��̂ł����A�K���Ȃ��̂����X�o�ė��܂���B

�㕔���ˉE�����ʂƉ�]���@�i�[�ɍ�����NORQ-1�q���A���e�i�Ƃ��A�㕔���˒��O01�b������OE-82�q���A���e�i�Ƃ��A�ʐ^��ł͂���ق�Ⴂ���U�������̂ł����A�͎��ʂ̍��ƌ������A�����ɂ�鍷�̗l�ŏ�肭�s���܂���B

�d�ԂŁu�ނ炳�߁v�A�u���ʓ_�v�Ƃ��˂����Ă��u�Ȃ݁v�Ƃ̑���_�����o�ė��Ȃ���ł���˂��B

���nj͎��ʂ͂�������ƒ��߂܂����B

1/30

F16

3.

�����āA��������?

����͎����ĊȒP�ŁA��P���炵����������Ă��܂���B��ŁA���ЂƂ��u�Ȃ݁v�Ƌ��ʊ͑̂ɂȂ��Ă���܂��B�͑̐��@���ꏏ�ŏ�\���������Ă��邩��ł��ˁB

����R03/03/31����W�����uR02�x�������̐ς݁v�̒��ŁA���͗��Ђ́u�Ȃ݁v��ғ��u�c�Ɋ܂߂Ă����肵�܂��B�Ȃ̂ŁA��������Q�Ƃ��܂����B

�ŁACIWS��Mk.41VLS�̑���A�퓬�ʘH�̓ʒ����A���̓_���炠������Ɛ��ŗL�鎖�͔������܂����B

1/30

F16

4.

�Ƃ���ŁA���2,3�ł����炩�ł����A����̉����ʼn��i�̉E�������܂�Ă��܂����A�ǂ����������Z���l�Ɏv���܂��B�܂��A��C���C�g�����ɒZ���A������܂ꂽ���ۂ��ł��ˁB

�ŁA�ّ�{�I�̊e���C�R�ɕғ����悤���ǂ����悤���Y�ݒ��ł��B

�����炱����ʑ����Ă���̂���_�ł����A����͒����Ȃ����Ȃ��B�J����͐퓬�ʘH���s�b�̕W�����A�b��̓h�������S���\������Ă��炸�A���ɐ퓬�ʘH�͊������Ă��܂��Ɠh����������ŏ�Q�ɂȂ��Ă��܂��B

�܂��A�S�̂����œh�����Ă���̂��s���Ȃ̂ŁA�b���lj��œh�蕪�����ꍇ�A��������ƏC��������Ȃ�܂��B���āA�ǂ��������̂��E�E�E�B

1/30

F16

R03/05/23 �W�� K.O.�������11�e�`����F/A-18A�u�z�[�l�b�g("Hornet")�v

�R�l�^�A�͑D�l�^�̓W�����œ��������|���L�q���鎖�̑�������K.O.������R02/11/29�ɉi�����܂����B

���N57�B�咰�����o����1�N�����̓��a�̖��ł����B

�����b���A���ň⓿�E�E�E�Ȃ�ʓ��y���Ղ���Â�Ő��앨�����ꂱ�ꂲ�������Ă���܂��B

�����F/A-18�n��2�@�ڂł��B���p�R�p�@�A��l�e�ɂ��čŏI�@�ł��B

PENTAX istDs�Asmc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5�AISO200�ŎB�e���܂����B

|

1.

�����\���Ă��܂���B�����Ƃ��O�����Ƃ��̓����I�ȏ����S�R�L��܂���B

�E�E�E���āAF/A-18�ɂ͑O�����A�̗p����Ă��܂���ˁA�͂��B

1/30

F16

2.

�ƌ������ŁA�O��̋@�̂ƕ��ׂĂ݂܂����B���@�͓����ł��ˁB�Ȃ̂ŁA������"Super Hornet"�ł͂Ȃ��̂ł��傤�B

���i�������قړ����ł��B

�����A���c�Ȓ���̊���̓ˋN���̌`���L���̈Ⴂ�������܂��B

1/125

F9.5

3.

�@���̓h�����������ɔ���܂��B�܂��A2�ł�����̂ł����E�E�E�B

���̑��F�����猩�Ă��A�O�l�ɕ��ʂɊC�R���͍ڋ@�Ȃ̂ł��傤�B

1/15

F16

4.

���������̒����������ɑO��ƈقȂ��Ă��܂��˂��B2�i�L��c��݂̓��A���̕��͕��ׂ������A�O�����͑O��ɕʂ�Ă��܂��B

�ȏ�̓_����A�d�Ԃ����X�Ɠ˂������̂ł����A���ǁA�\��̒ʂ�ו���A�ŁA�������ۂ��B

�ł���AD10��R03/03/31����W�����uR02�x�������̐ς݁v��14��1�������ʂ荞��ł����肵����SS12���ď��i�Ȃ̂ł��傤�B

1/30

F16

5.

����Ȃ���ȂŊT�ˑf�����������܂����B

���ɂ�F/A-18�n���F-15���U�����ꂽ�̂ł����A�r��݉ˑ������U�킵�Ă���Ƃ���Ԃ������A�o��ł��܂���ł����B���݂ɂ����̑������h�������B���[��A�����@�̂���肷������������Ȃ������̂��E�E�E�B

�Ƃ�����A����ɂ�1/72�̌��p�R�p�@�͏I���ł��B����͊͑D�ł��B

1/15

F16

R03/05/08 �W�� K.O.�������\�e�`F/A-18C�u�z�[�l�b�g("Hornet")�v

�R�l�^�A�͑D�l�^�̓W�����œ��������|���L�q���鎖�̑�������K.O.������R02/11/29�ɉi�����܂����B

���N57�B�咰�����o����1�N�����̓��a�̖��ł����B

�����b���A���ň⓿�E�E�E�Ȃ�ʓ��y���Ղ���Â�Ő��앨�����ꂱ�ꂲ�������Ă���܂��B

���p�R�p�@�̑�O�e�ł��BF/A-18�n�ł��B

PENTAX istDs�Asmc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5�Af16�AISO200�ŎB�e���܂����B

|

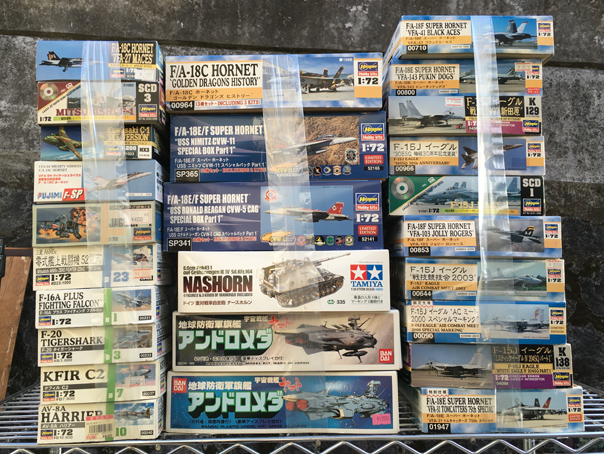

1.

��̔@���̐��ł��B

�܂�1/72�ł��ˁB

���āA�������ƍו��ނ�@���ɂ�!!

1/2

2.

F/A-18�A�����A���@�����܂�D�݂ł͂Ȃ��A���̋��͍ڋ@�������̋����@�A�d�q��@�A�x���@���̑��͂���F/A-18�Ŗ��ߐs������Ă���̂��R�Ƃ��Ă���܂����B

����ȓz����������ƍו��ނ��̐��������̔����Ȃ��B

1/8

3.

�E�E�E�Ǝv���Ă����̂ł����A���������̓����I�Ȉӏ��₻����������"400"����"NAVY"���̂̕\���̂��A�ŁA�\��̒ʂ�A���@�̑f���͂������蔻�����܂����B

���B���C�R��F/A-18C�u�z�[�l�b�g�v�ŁA���{��z���̋��u�~�b�h�E�F�[("Midway")�v���ɓ��ڂ���Ă������̗̂l�ł��B

1/15

4.

���āA�������͔@����??

�����Ƃ������Č������AC�Ɩ��m������Ă���̂̓t�W�~�A�n�Z�K���A�A�J�f�~�[�Ŕ�������Ă��܂��B

�ŁA�O�X��AR03/03/31����W���́uR02�x�������̐ς݁v��11.���̍w���X������@�̑������猩�ăn�Z�K����D8�̗l�Ɏv���܂��B

1/8

5.

�Ƃ���ŁA���������̓h���A�O�����͋@�̂̑��̕����Ɠ��l�̓h�F�ŗǂ��l�ł����A�ǂ����������͍��ɋ߂��h�F���������͗l�ł��B

1/8

R03/04/25 �W�� K.O.��������e�`F-16�u�t�@�C�e�B���O�t�@���R��("Fighting Falcon")�v

�R�l�^�A�͑D�l�^�̓W�����œ��������|���L�q���鎖�̑�������K.O.������R02/11/29�ɉi�����܂����B

���N57�B�咰�����o����1�N�����̓��a�̖��ł����B

�����b���A���ň⓿�E�E�E�Ȃ�ʓ��y���Ղ���Â�Ő��앨�����ꂱ�ꂲ�������Ă���܂��B

���p�R�p�@�̑��i�ł��BF-16�u�t�@�C�e�B���O�t�@���R���v�ł��B

PENTAX istDs�Asmc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5�Af16�AISO200�ŎB�e���܂����B

|

1.

��̔@���̐��ł��B

�܂�1/72�ł��ˁB

�����̒��Ԃ̌��ݑ��u�A�����Ԃ牺�����Ă��Ȃ��B�E����ASM�Ǝv�����^�U���e���Ԃ牺���Ă��鏊�ł��ˁB�������Ԃ牺�����Ă������Ղ��L��A����ች�����ŗ��Ƃ�����??

1/1

2.

����́A��������Ƃ��ꂱ��\�荞��ł��āA������������������Ă��܂��B

���������̏�獇�B����R�̎O��z���̑�35�퓬�q��c�ł���|�A���������璼���o�ė��܂����B

�ו��ނɂ��ẮA�P���̎O��z�����Ď���CJ(�u���b�N50)���Ď��ɂȂ�l�ł��B

1/15

3.

����Ȓn���F�L���Ȑ��i�W�J�Ȃ�AAirfix����Revell���̒����̂ł͂Ȃ������Y�ł��傤�ˁB

���̔F���̉��ŁA���A�x�A�c��3�Ђ�HP��˂��������A�x��F-16��C/D�Ƃ���1��ނ̂ݔ����ŁA�������ǂ���璷���i�ꒆ�炵���B

���Ď��ŁA�����@�I�ɓc�ƒ��ɍi���܂����B

1/8

4.

�@�킩��嗃�t�����Ɋ|���āA�@�̏㉺�̕��i�������������Ă��āA��������Ă���ƒ��̕���??�Ƃ��v���ė��܂��B

�c�́A�Â����C�^�����ƐV�������ЊJ�����L��̂ł����A�ǂ�����@��d�T�~���͒P�ƕ��i�ɂȂ��Ă���炵���̂ł��āB

���݂ɁAR03/03/31����W���̑O�X���uR02�x�������̐ς݁v��12.��14.�ɓc�ƒ���CJ�̎p�������܂��B���ɂ�C����A���̓s��6���B�Ȃ̂ŁA�܂�����ȕӂ肩�������̂ł��傤�B

1/15

5.

�l�I�ɂ́A���s�R�p�@�̒��ł͔�r�I�D�݂ȕ��ł��āA�ғ����悤���ǂ����悤���A�Y�ݒ��������肵�܂��B

���́A���̎p�����Ǝv��������C�ɂȂ鍶���݉˂̋�聂��Ȃ��E�E�E�B

1/4

����1�����x�g���~���O

R03/04/12 �W�� K.O.������攪�e�`F-4�u�t�@���g��("Phantom")II�v

�R�l�^�A�͑D�l�^�̓W�����œ��������|���L�q���鎖�̑�������K.O.������R02/11/29�ɉi�����܂����B

���N57�B�咰�����o����1�N�����̓��a�̖��ł����B

�����b���A���ň⓿�E�E�E�Ȃ�ʓ��y���Ղ���Â�Ő��앨�����ꂱ�ꂲ�������Ă���܂��B

����͌��p�R�p�@�ł��B�悸�́u�t�@���g��II�v�ł��B

PENTAX istDs�Asmc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5�Af16�AISO200�ŎB�e���܂����B

|

1.

��̔@���̐��ł��B�������K�ĂĂ݂܂����B

�Ƃ͌������̂́A�O�X�̐퓬�ԗ���1/72������������������A�������k�ڂ͗ǂ��������Ď��ō̐����܂������A����͂������1/72���Ɣ������Ă���܂��B

1/15

2.

�h�����������ŁA�����\���Ă܂���B���A�ŁA���Ђ�珊���R�킪�S�R����܂���B

�����Ȃ̂���??�݂����Ȃ�Ȃ��`�B

1/1

3.

�Ƃ͌����A�h���A���̔Z���ڂ̊D�F�ƌ������l�F�ƌ������A���ꂪ�吨���߂Ă���̂ł��傤�B

�ŁA�@��d�T�������E�E�E����͂܂܁A����E�E�E�̑g�ݍ��킹�œd�Ԃ����ꂱ��˂������̂ł����A������Ȃ���ł���ˁB

F-4�͉^�p���A�R�킪�����̂ŒT����Ă����ł͗L��܂��B

1/2

4.

�����A�����������@�����`��AFG.1�ł͖����낤�Ȃ��Ǝv���܂��B

�����Ƃ��A���삾�̐�s�Ȃ炾�̂͑����̋@�̂̐��������ƈ��Ȃ��̂ŁA�������M�������ł����B

1/1

5.

�Ȃ�Α����i�Ŕ��肵�Ă݂悤��??

�ƌ������̂́A���̉���AIM-7�A�嗃�݉˂�AIM-9�Ƒ����ƁA����܂����������B

����Ȗ�ŁA����̓G���N�ς���Ȃ����ʂƂȂ�܂����B

1/2

R03/03/31 �W�� R02�x�������̐ς�

R03/04/25 ���ߏC��

�O��A�u����͍��B���̌���@���B�v�ƋL�q���܂������A�N�x�̒[�����ł��鎖�����O���Ă���܂����B

�ƌ������ŁA�\��̒ʂ�A�������̐V�K�ς݂ł��B�Ȃ�ƈꋓ32���̒��B�ł��B120������̂�H28�����ȗ��ł��B

�����b���A�v�H�ƒ��B�̋ύt??���t??�ɕ��S���Ă����̂ɂǂ����Ă����Ȃ���??

��������1�������Ă��܂���B����˂��A������i������������K.O.���̈�i�ł��B�Ȃ̂ōw���ł͂Ȃ��ғ��ł����ˁB����ł����I�����̂ł����G���C���ɂȂ��Ă��܂��܂����B

|

1.

�S���ł���Ȋ����ł��B�S��1/700�͑D�ł��ˁB�����ȏオP�Ђł��ˁB�p���ēƒ��̐V���F�X�ł��B

�A���u�����v�e���A�u�����v�e���AType42 BatchIII���͍����ғ��ɂ��A�����͊��ɕғ��ȑO������͑��ݐ��߂��Ă���܂��āA�����I�ɂ͗]��ƌ������Ŏ���������m��܂���B

PENTAX istDs

smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5

1/4

f16

2.

���āAK.O.����A����������͌^���ł����B

����͌��֓����Ē����̌C���̏�ɓV��ɐڂ��閘�ςݏオ���Ă������̂ł��B

�����́A������ƍK���A�Ђ��[����45���b�g���̐o�H�܍s���Ƃ��Ă���܂����B

Nikon D40

TAMRON 17-50mm F/2.8 A16

1/250

f11

ISO200

�⏕������

���x����

3.

������͊K�i�̕Ǎۂɐςݏオ���Ă������̂ł��B

�o�H�ܐ������ނƁA��i�����̏�����\400/�܂̊����Ōo��|�����Ă��܂��܂��āA�ƎҌ��ςŁA�Ƃ��镔���ł�200�܂��������̂��A���ђl�͑啝���߂���340�܂ɒB�����肵�Ă��܂��A�����\52k�]�v�Ɋ|�����ŁA���ɂ����̔��͑܂̒��Ő������ł���˂��B

Nikon D40

TAMRON 17-50mm F/2.8 A16

1/250

f11

ISO200

�⏕������

���x����

4.

���ڎ��̋��ɐςݏオ���Ă������ł��B

����Ȗ�ŁA��������1F�̃u�c�͂قڐo�H�����Ő��|�H��̉��Ə������̂ł����A�����ʖڂ��A�������p&�����őܐ����炵�Čo��k���ɂ�E�E�E�ƍl������ł��B

Nikon D40

TAMRON 17-50mm F/2.8 A16

1/125

f11

ISO200

�⏕������

���x����

���\�}�̒���1/3�Ƀg���~���O���ďc�\�}��

5.

�ƌ�����ŁA���������2F�ɗL���āA���E�������u�c�B�ł��B����͊K�i�オ�����x���(?)�ɐς�ł��������̂ł��B

�����͌��������̂́A�Ⴆ��2�́u�A���h�����_�v�̉����̎�O�ɗL��1/48��III�˂͂��Ȃ蔠�ɂ݂��݂�ꂻ���ŁA���̎�̔��͎c�O�Ȃ��炳��`�Ȃ�`�ƂȂ�܂����B

Nikon D40

TAMRON 17-50mm F/2.8 A16

1/250

f11

ISO200

�⏕������

���x����

6.

�������2F�̒\�y�̏�ł����A��͂�A�p��̐��u���i�v�A���J��u�����v�͂������������ɂ�ł��܂����A���̉���Airfix"IronDuke"�Ɏ����Ă͍���(?)���Ă��܂��Ă��銴���ł��B

�܂��A�����̎ʐ^�ł͖����Ɍ����Ă��A��ʂ��ʂɑ��̔��̊p�̊ѓ����Ă����肷��̂�����܂��B

�X�ɁA��O�̍q��@�̕����i�Ƃ����m�̔��́A���������鎖�Ȃ���A�����̂��������A���p���i�������߂ł��B��p�Ό��ʂ����Ă���Ɛ摗��ƂȂ�A����ł����o�H�܍s���̌��Z��E�E�E�B

Nikon D40

TAMRON 17-50mm F/2.8 A16

1/250

f16

ISO200

�⏕������

���͎�g���~���O

7.

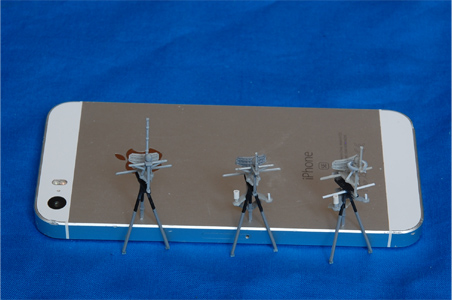

����Ȓ�����A�^�ǂ����������͌y�ǂŒ��o�����u�c�B�ł��B

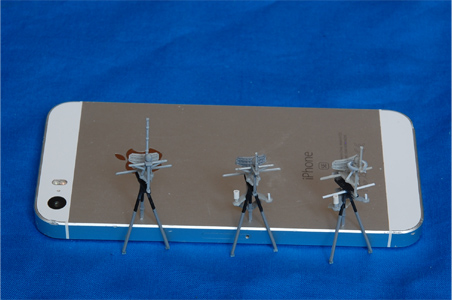

�����́u���I�i���hET�v�A�u���I�i���hLG�v�A�uHobbyOff�v�A�uD-Force�v���ɔ��p���܂����B���p���S�Ă��B�e���Ă����ł͗L��܂���̂ŔO�ׁ̈B

Apple A1723

1/356

f2.2

8.

���l�ɔ��p���B�ł��B

�퓬�ԗ��A���̎�̑�k�ڂ͑�O�鍑����̓ƈ��F�ł��B

Apple A1723

1/197

f2.2

���͎�g���~���O

9.

���p���͍X�ɑ����܂��B

�ǂ�����ƁA�����͂��d�����Ă��܂��˂��B�s�v�c�ł��˂��B

�u����v�A�u�\��v�A�u��v���͐������Ⴂ������ׂĂ݂悤�`���Ď�|������̂���??�ƍD�ӓI�Ȍ������ł��܂����A�u��J�v�͓������̂�2�L��B

���ꂪ�A��ה����i�Ŏ��̓��ׂ����҂ł��Ȃ��E�E�E�Ƃ������Ȃ痝���ł��܂���Water Line�̓c�{�̕W���i�ł�����˂��B

Apple A1723

1/155

f2.2

���͎�g���~���O

10.

�����������p���������܂��B

�����ł��u���߁v������Ă��܂����A"North Carolina"�͉���12.�ł��o�ė��܂��B

Apple A1723

1/157

f2.2

ISO25

���͎�g���~���O

11.

5.�Ō����Ă����u�A���h�����_�v2���͖����~�o����Ă��܂��ˁ�

�������A�ԗ��A�͑D�A�q��@�ɕ��ނ���Ă���܂������A����͒P�ɕR�Ō��킭�s���㔠�̌`��̓��ꐫ���d����������ł��āA�Ȃ̂Łu�A���h�����_�v�Ɓu�i�[�X�z�����v��F/A-18���Z�܂鎖���L��ƌ������ŁB

Apple A1723

1/124

f2.2

���͎�g���~���O

12.

�E���ԉ��́u�F��v��10.�ŏo�ė��܂����ˁB���A9.�ɂ����܂����A�ǂ���琢��Ⴂ�̗l�ł��B

����ɂ��Ă��A����A����ȃu�c�������Ă����̂��E�E�E�B

Apple A1723

1/30

f2.2

13.

�u���߁v�����ǗL���??

�Ƃ���ŁA�R�p�@�����X���Ă��āA�قڐ��̍��B���퓬�@�ŁA���̒��ł�F/A-18�n�₯�ɑ����A����F-15���Ċ����ł��傤���B

Apple A1723

1/30

f2.2

14.

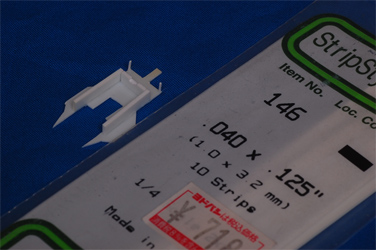

�����Ɂu�X��ہv���a�@�A�������łł��܂����A�͒��Ő퓬�͒��łȂ������̂͂���炾���ł��B���p���畺⋂��͏o�ė��ċ��܂���BK.O.���̓}�b�R�C�ꂳ��̂��A�ŕ⋋�̏d�v����m�����Ƃ�����Ă���܂������A���͂���Ȃɏd�����Ă��Ȃ�����??

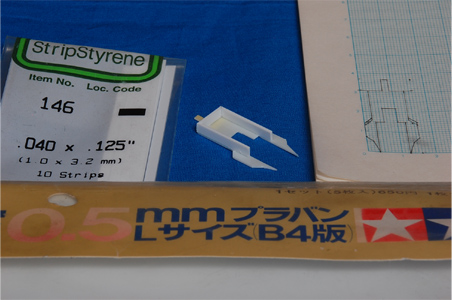

�Ƃ܂��A�������Ȃ���������146�B�����B�e����ȑO�ɂ��m�F�ł��邾����50�_�O�㔄�p���Ă���܂��B���l���y��\100k�z���܂����B�����āA����ȏ�́A���肷��Ɣ{��������Ȃ������p����or�\����Ċ����ł��傤���B�����Ȃ��1F�͐ϕ��̖ⓚ���p�̔p���͐ɂ����������Ǝv��Ȃ��ł��Ȃ��ł����A��̍Ղ�ł��ˁB

Apple A1723

1/30

f2.2

15.

�����43�_�͖����p�ł��B�ƍ������������������ǂ��̉��ڎ��ɂۂ�Ƃ܂Ƃ܂��Ă��܂��B

�u�c�̒��o�A�I�ʁA���ɎR�͉z���Ďc�G�|����Ԃɓ����Ă��܂��B���������lj����Ă���Ō�̔��p��4�����Έȍ~�ɍl���Ă��܂��B�ʎZ��300�_���x�ɒB���邩���m��܂���B

�Ȃ̂ŁA�ғ���������邩���m��܂��A�܁A����͎������̘b�ł����ˁB

Apple A1723

1/15

f2.2

���͎�g���~���O

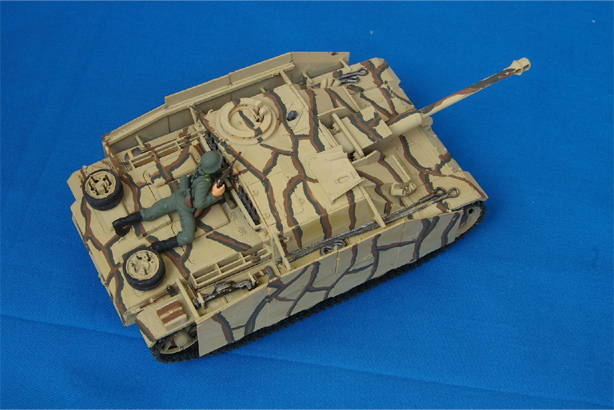

R03/03/13 �W�� K.O.������掵�e�`�ƈ펩���C�u���F�X�y("Wespe")�v

�R�l�^�A�͑D�l�^�̓W�����œ��������|���L�q���鎖�̑�������K.O.������R02/11/29�ɉi�����܂����B

���N57�B�咰�����o����1�N�����̓��a�̖��ł����B

�����b���A���ň⓿�E�E�E�Ȃ�ʓ��y���Ղ���Â�Ő��앨�����ꂱ�ꂲ�������Ă���܂��B

����͐퓬�ԗ��̍Ō�ł��B�{��������͓̂ƈ�̎����C�u���F�X�y�v�ł��B�O�l�A���̎�̎����C�͔����Ȃ�ʔ����Ȃ̂�wiki�ɂē��肵�܂����B

����͍��B���̌���@���B

PENTAX istDs�Asmc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5�Af16�ŎB�e���܂����B

|

1.

��̔@���̐��ł��B�������K�ĂĂ݂܂����B

�T�ˎԑ̒�0.14m(�㕔�̖C�e���ڂ��Ă��镔���͐����ɓ|�������Ȃ̂Ŋ܂߂�)�~�S��0.065m�ł����ˁBwiki�ɂ���35/35��4.79m�~2.24m�ƌ������ŁA��͂�1/35�̗l�ł��B

2/1

ISO200

��A��1�����x�g���~���O

2.

�O��A�O�X��Ɗ��늳�̈�҂̒����ɂ��ď���Ș_�]�������ė��܂������A����͂��̗����҂����ɋL�ڂ��Ă���ߓ�����t�₻�̎咣�ɂ��Ăł��B

�Ǘ��l�͋ߓ���t�̐M��҂Ƃ��ł͗L��܂��A����2������A����StageIV�ł̉��w�Ö@�ɂ��āA�����Ɩւ��[����Ă��܂��܂����B���������ł����A�ȉ��ɗ����̒��Œ��j�Ə���ɔ��f�����L�q���e���A�ڂ��܂��B

1/1

ISO200

3.

�u�킽���A�K���ł� ���鐸�_�Ȉ�̑ϕa�L�v����ł��B

�w�v�_�͑傫��2�_�A�����f�͌����Ă�����L���ł͂Ȃ��E�R���܂͈ꕔ�̊��ɂ��������Ȃ��E��p�̓K�p�͂����Ɛ��������ׂ����A�������E���Â̌��E��\�I�������ƁA���ɂ́u�������Ă�����Ȃ����v�Ɓu�������Ă����邵�A�������Ȃ��Ă��債�����������Ȃ����v���L�鎖�A�ł���B

�`�����`

����30�N�A���Ɋւ��ėl�X�ȉȊw��̐i���͗L���������f�����Â����ʂ��C�}�C�`�ł��鎖�͊ԈႢ�Ȃ��B���ɂ͐��ʂ͖�����Q�͗L���Ȃ̂ɁA�ƊE�̊������v��u�������Ȃ���ɂ��s���Ȃ�����v�ƌ��������@�E���R�łȂ���Ă��錟���E���Â�������B�f�f�Z�p�͔���I�ɐi���A��p�ƍR���܂Ɋւ��Č����I�Ȋv�V�͖����B��p�Ɍ����邪�A����ɒ����Ȃ��A�ƌ����͎̂E���ł���B���A���̓_�ł͕��ː���w�������l�Ȃ��̂Ȃ̂��B�ߓ��������̓_�Őg�ۛ����T���Ă�����A�_�q�̌������͍X�ɗ������镨�ł������낤�B

����B�m���Ɋ��ɂ́u�ǂ����悤���Ȃ����v�Ɓu���[���v������̂����A���̒��ԂɁu���i�K�̋Z�p�ł��ǂ��ɂ��ł������Ȋ��A�܂�^���ǂ���Ί������A�����Ă�����������������v�����\���邱�ƁA�������u���i�K�̋Z�p�v�͕��ː��Ȃ̂���Ɍ���Ȃ������w�E���Ă��������ǂ������B�x

1/2

ISO200

4.

�u��҂��������҂ɂȂ��Ă킩�������Ɓv����ł��B

�w�ނ̎咣�ɂ��ẮA�����߂��ł͂Ȃ����Ǝv��������^��Ɋ����镔�����L��܂����A��ʂł͌���̂��Âɑ���x���Ƃ��ČX�����ׂ����̂�����Ƃ��v���܂��B

�w��ł͋ߓ��搶�̗��_�͂��������Ɣ��_���o�Ă���l�ł����A�Ⴆ�Έ����̔]��ᇂŌ����A�ǂ�ȂɊ��҂��撣���Ă��A��t���ǂ�Ȃɗ͂�s�����Ď��Â����Ă��A���ʂ������Ȃ��ƌ�����ʂ��K���o�ė��܂��B���̒i�K�ł��A�������҂���ɓ����ƌ����͖̂����Șb�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B

�`�����`

�����ĉ��w�Ö@���̂��̂������ƌ����ς�͂���܂���B�R���܂̊J�����i�݁A�m���Ɍ��ʂ̏グ����^�C�v�̊������邵�A�܂��A�R���܂��ǂ��g�����Ď��Â���Έ�ԗǂ����ʂ������邩�Ƃ����������ǂ�ǂ�i��ł��܂��B���̌����w�͂���J���\����M���ĉ��w�Ö@��I������ꍇ���L��ł��傤�B

�������A������ƌ����āA����ł͎����������������m���ŁA���������҂���ɋ�ɂ�����^���Ă��܂����Â𑱂��鎖��ǂ��Ƃ��鎖�͂ł��܂���B�x

1/2

ISO200

5.

�܂��A�ǂ����20�N�ȏ�O�ɏ�����Ă��܂����A����2���Ř_�]����Ă���ߓ����_�̒��ő����ł��L���ȁu���҂�K���Ɠ����ȁv�Ɏ����ẮA1�̈ʂ��l�̌ܓ������30�N�O�̒���ɂȂ�܂��B�Ȃ̂ŁA�ŐV�̈�Î���f�����Ă��Ȃ��_�͗��ӂ��K�v�ł��B

���ʁAK.O.���A��ނ̑������R���܂╪�q�W�I��𗘗p�����ɂ��ւ�炸�A�����̏����ɋL�ڂ̓��e�Ƒ卷�����o�߂ƂȂ��Ă��܂��A2,30�N�̐i���͑債���������Ƃ������܂��B

���݂ɁA�����̕����͒��҂Ɗ��̊W�Ƃ��L�ڂ������������ׂ����_�]�����肵�Ă���܂��B���͂���̂�����ꂽ�̂ŁA����Ȃ��痪���܂����B

���āA�b�ς���āA�\��̒ʂ�A�퓬�ԗ��͂���őł��~�߂ł��B�퓬�ԗ���1/72�ӂ�̏��k�ڂ�����ق�U�����ꂽ�̂ł����A�h�������Ȃ�G��������j�����Ă�����ƍ�����L��Ȉ�����܂��B

1/2

ISO200

R03/02/28 �W�� K.O.�������Z�e�`�ƈ펩���C�u�}���_�[III�v

�R�l�^�A�͑D�l�^�̓W�����œ��������|���L�q���鎖�̑�������K.O.������R02/11/29�ɉi�����܂����B

���N57�B�咰�����o����1�N�����̓��a�̖��ł����B

�����b���A���ň⓿�E�E�E�Ȃ�ʓ��y���Ղ���Â�Ő��앨�����ꂱ�ꂲ�������Ă���܂��B

��Z�e�́A���������ƈ�̐퓬�ԗ��ł��B����͑ΐ�Ԏ����C�u�}���_�[III�v�ł��B

�����ȏ��A���̎�̐퓬���J���^�̎ԗ��ɂ��Ă͒m���������ĎU�Xwiki��˂����ē��肵�܂������A�Ԉ���Ă��邩���m��܂���B�������炸�B

PENTAX istDs�Asmc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5�Af16�ŎB�e���܂����B

|

1.

���@�����Ď��ŁA����͒�K�ĂĂ݂܂����B

�T�ˎԑ̒�0.155m�~�S��0.065m�ł����ˁBwiki�ɂ���35/35��4.65m�~2.35m�ƌ������ŁA�S����������ł����A�܂�1/35���ۂ��ł��ˁB

�ו��ނ́A�퓬���͍̕\������M�^�Ǝv���܂��B

1/1

ISO200

������7,8���Ƀg���~���O

2.

�O��͐��_�Ȉ㗊�����̈�҂̕s�{�������ꂱ�ꏑ���܂������A�����āA�X�ɕs�{�����U��ɖ����̊|�������A�]�_�o�O�Ȉ��c���M���̒���u��҂��������҂ɂȂ��Ă킩�������Ɓv�����Љ�܂��B

��c���M���́AH09/01/29�ɂ܂����̔]��ᇂǁAH10/12��51�Ŏ������܂����B��������������ڂɒW�X�Ǝ��Ԃ��i�����ł��B

1/1

ISO200

3.

�]�_�o�O�Ȉオ�]��ᇂɜ늳�B�܂��A�l���Ă݂�A�����Ȉオ�����Ȍn�̜늳�Ƃ��A�j����t���w�l�Ȍn�̜늳�Ƃ��������A�Տ��オ�����̐�Ȃ̐��b�ɂȂ鎖�͕��ʂɗL�蓾���ŁA���̗������ƌ�����ł͖����ł��傤�B

���M���ׂ��́A��͂�A�����Ǐ�f�f���������ƁA���̌�̌o�߂��{�l�ɂ����炩�ɑz���ł��鎖�ł��傤�B

���҂�����ȓ��ɂŁu����̓N�������o���ł͂Ȃ����A������ƕ����Ă����Ȃ��ɂ݂����m��Ȃ��B�����N�����ȁv�Ɨ�ÂɎ��ȕ��͂��Ă��܂��B

1/2

ISO200

4.

�Ȃ̂ɔ����ȏ���u���āA�Q���V�K����MRI�̎��������ʼnf�����m�F���A���̒i�K�ň�����ᇁA�ň��̎��Ԃ̉\���������ƔF�����܂����B

�Ȃ̂ɂȂ̂ɁA2/22�ɗF�l��t���狭�����t�Őf�f�m�肳���ė×{�����ւƌ�����̂ɁA���f�����B

���ǁA3/31�Ɏ��Õ��j���m�肵�A4/15�Ɏ�p�ƂȂ�܂��B���Ljȗ�2����畏����Ă�����ŁA�u��҂̕s�{���v�����ڂł��B

���҂̈ӎ��Ƃ��Ắu�����A�Ƃ�ł��Ȃ����ʂ��o����ǂ�����B�`�����`���������狳���ւ̓�������Ă����ɂ��A���N���Q���ĂȂ����Ȃ��B�Ȃɂ����A�f�Ȃ���Ȃ�Ȃ����҂�����v�Ȃ̂ł��傤�B

1/2

ISO200

5.

�Ƃ͌������̂́A�����i�K�ŁA�ő��~���͊��҂ł��Ȃ������ł��傤�B�����̎��ÊJ�n�̒x���͊W���������Ƃ��v���܂��B

�E�o��p�ł̐����ł�GradeIII�A���̌�̐���������GradeIV�ƂȂ�A5�N������10%���x�������ׂł��B

����������������ł�����A�ʂ����Ĕ@���Ȃ�S���ɗ������������̂ł��傤�E�E�E�B

1/2

ISO200

R03/02/15 �W�� K.O.�������ܒe�`�ƈ�X�����

�R�l�^�A�͑D�l�^�̓W�����œ��������|���L�q���鎖�̑�������K.O.������R02/11/29�ɉi�����܂����B

���N57�B�咰�����o����1�N�����̓��a�̖��ł����B

�����b���A���ň⓿�E�E�E�Ȃ�ʓ��y���Ղ���Â�Ő��앨�����ꂱ�ꂲ�������Ă���܂��B

��ܒe�́A���������ƈ�̐퓬�ԗ��ł��B����́u�p���T�[�v�Ƃ��u�p���e���v�Ƃ��u�p���^�[�v�Ƃ��Ă��X����Ԃł��B

PENTAX istDs�Asmc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5�Af16�ŎB�e���܂����B

|

1.

���@�����Ď��ŁA�O�l�ɕ��ᎆ�ɍڂ��ĎB��܂����B

�����̒ʂ�A�T�ˎԑ̒�0.2m�~�S��0.1m���ď��ł��ˁB�ŁAwiki�Ɉ˂�A35/35�̐��@��6.87m�~3.27m�Ƃ̎��ł��̂ŁA����܂�1/35�ƌ������ɂȂ�܂��B

�ו��ނ́A�C���V�W�⑀�c�җp�̊J�����W�̊J���`������A�^�Ǝv���܂��B

2/1

ISO200

���͎�g���~���O

2.

�O��A�����a�����u�킽���A�K���ł� ���鐸�_�Ȉ�̑ϕa�L�v�Ɍ��y���܂������A������������B

���҂�51��H11�ӉāA�咰�̋����z���ł��鏉���Ǐ�����o���܂����B

�X�ɁA��H12/6/13�Ɏ�p�AS���������������㕔�̑咰����؏����AStageIII���m�肵�Ă��܂��B

���̌�AH13/4�ɋ��N53�Ŏ������Ă��܂��B

1/2

ISO400

3.

K.O.����늳�̘b�������A�N��̋߂���a�ϕ��̋��ʐ�����^����ɗ��������v���N�����܂����B

�����Ƃ��A�f�f�m�莞�A��������StageIII�AK.O.�����StageIV��������ŁA���̓_���قȂ�ƌ����ΈقȂ�܂��B���A���Җ{�l�́A�؏����������̏�������I��StageIV�ł��낤�ƔF�����Ă���A�����͑卷�Ȃ������̂ł��傤�B

1/1

ISO200

4.

K.O.�����H31/1�Ɏ��o�Ǐ���AH31/4�Ɏ�f�����@����p�Ɛi�݂܂��B2,3�J�����u���Ă�����ŁA����������i�K�őΏ����Ă�����??�Ǝv��Ȃ����L��܂���B�ǂ������퐫�o�C�A�X���x���ꂽ�̂����Ȃ̂��B��ʘ_�Ƃ��Ă����f���̌��f���̂ɑ���������ł��ˁB�܂����ʂ͕ς��Ȃ����������m��܂��B

1/1

ISO200

5.

���ė�������H11/�ĂɎ��o�Ǐ���A�����ŞH���A�w���̎��_�ŏ����ǂ́u�ʉߏ�Q�v�Ƃ������N�ł��Ȃ��\���������狎��Ȃ��Ȃ����x�Ƃ��A�w�����炭���s���������s����������ɏo�����̕a�ς�����̂ł͂Ȃ��낤���B����ȂƂ���̕a�ςɃ��N�Ȃ��̂͂Ȃ��x�Ƃ��L�ڂ��Ă��āA�قڐ������Ă��܂��B�܂���҂ł�����ˁA���R��������܂���B

�ł���̂ɁA���N�ȏ���u�B��҂ł����Ă����f���f���ʂɂ͑��������Ȃ��̂����`�Ƌ���Ă��܂��܂��B�u��҂̕s�{���v�Ƃ͂����������ƌ������ł����B

1/1

ISO200

R03/02/02 �W�� K.O.�������l�e�`�ƈ�V���ˌ��CF�^?G�^??���ʑ������b�L��

�R�l�^�A�͑D�l�^�̓W�����œ��������|���L�q���鎖�̑�������K.O.������R02/11/29�ɉi�����܂����B

���N57�B�咰�����o����1�N�����̓��a�̖��ł����B

�����b���A���ň⓿�E�E�E�Ȃ�ʓ��y���Ղ���Â�Ő��앨�����ꂱ�ꂲ�������Ă���܂��B

��l�e�́A���������ƈ�̇V���ˌ��C�A���̑��ʂ̑������b(Schuerzen)�L��łł��B

PENTAX istDs�Asmc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5�Af16�AISO200�ŎB�e���܂����B

|

1.

���@�����Ď��ŁA���ᎆ�ɍڂ��ĎB�鎖�ɂ��܂����B

�����̒ʂ�A�O�l�A�T��150mm�~85mm(���ʑ������b������)�ł��鎖������܂��B

�Ȃ̂ŁA���l��1/35�ł��ˁB���Č������A2���ׂ�Έ�ڗđR�ł����B

4/1

���͎�g���~���O

2.

�咰���E�E�E�ƌ������S�����甭������Ō`���AStageIV�ł��ƑΉ���͉��w�Ö@�����I�������L��܂���B

�Ǘ��l�͂�����20�N�O�ɁA�����a�����u�킽���A�K���ł� ���鐸�_�Ȉ�̑ϕa�L�v���璘���ȋߓ������u���҂�A����Ɠ����ȁv�ւƓǂݓn��A�R���܂̓��N�ł������ƔF�����Ă����̂ł����A20�N�o�Ɛ����ς����̂��Ȃ��`�ƉY�����Y�ł��B

1/2

3.

20�N�O�A�咰�ɓK������R���܂͑f�̃t���I���E���V���̈���������̂ł���ˁB���ꂪ���ɗL�����̂ŁA�ŏ���K.O.����u���ݖ��TS-1�ƐÒ��̃G���u���b�g�v�Ƃ̎|�������ɂ͉���?�����??�Ǝv���܂����B

�����Ƃ��ANHK�̑f�l�����Ȋw�ԑg�̉e���ŁA�����镪�q�W�I��Q�t�B�`�j�u�̓o��ɂ��A�x����StageIV�͊��S���������҂ł��鎖��������ĔF��(����F��)���Ă����̂ŁA�ӊO�ɉ��Ƃ��Ȃ��Ȃ���??�Ƃ��v���Ă���܂����B

�ŁA�����튯���ɂ��Ă��A20�N�̊ԂɁA�t���I���E���V����S-1�ɑ���A�I�L�T���v���`���A�C���m�e�J���A�x�o�V�Y�}�u�A���S���t�F�j�u���������A�F�X�Ƒg�ݍ��킹����P�܂ɂ����肵���������l�ɂȂ����ƁA�ւ��[����܂����B

1/2

4.

�Ƃ͌������̂́A����ϐ����ł���A��܂Ɉ˂��Ă͂����������p�����̕���p�����Ղ蓙�A�����튯���̉��w�Ö@�́A���Njߓ����_�̐̂���{���I�ς���Ă��Ȃ���������܂��āA�c�O�Ȍ���ł��B

��̔x���ƃQ�t�B�`�j�u�ɂ��Ă��A����F�X�d�ԏ�ł��ꂱ��˂����܂���܂����B����ƁA�Q�t�B�`�j�u�ȍ~�̎����玟�ւƓo�ꂷ�镪�q�W�I�������ϐ�������������ۂ��A��肭�s���Ȃ����̂��Ɯ�R�Ƃ��Ă���܂��B

1/2

5.

�Ƃ���ŁA��L2.�ŋ����������a�����u�킽���A�K���ł� ���鐸�_�Ȉ�̑ϕa�L�v�A�ǂ��{�ł��B�@�����Έ�ǂ����E�߂��܂��B

�Â��{�ł�����A��ÖʂŎ���x��̕����͑��X����ł��傤���A������StageIV��鍐���ꂽ���A�]���𑗂��̎w�j�ɂȂ邩���m��܂���B

�����A���ɔŌ���ł��ۂ��A�V�i�ł̒��B�͓�����ł��B���܂ɐ}���قɎc���Ă���l�Ȃ̂ŋ������L��Βn�������̗��}���ق̌����@�\��˂����Ă݂ĉ������B

1/2

R03/01/17 �W�� K.O.�������O�e�`�ƈ�V���ˌ��CF�^?G�^??���ʑ������b����

�R�l�^�A�͑D�l�^�̓W�����œ��������|���L�q���鎖�̑�������K.O.������R02/11/29�ɉi�����܂����B

���N57�B�咰�����o����1�N�����̓��a�̖��ł����B

�O�X��A�⓿�E�E�E�Ȃ�ʓ��y���Ղ���Â�Ő��앨�����ꂱ�ꂲ�������Ă���܂��B

��O�e�͓͂ƈ�̇V���ˌ��C�A���̑��ʂ̑������b(Schuerzen)�����łł��B

PENTAX istDs�Asmc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5�A2/1�Af16�AISO200�ŎB�e���܂����B

|

1.

�V�ʂł��鎖�͖��炩�ł��ˁB���āA�k�ڂ�??

�����A�T�ˎԑ̒�150mm�~�S��85mm�ł��B������?��wiki��˂��������A�ǂ�����C���݂̑S�������L�ڂ���Ă��Ȃ��̂ŁA�������̇V����Ԃ̂��̂������Ƃ���A�ԑ̒�5.56m�~�S��2.95���ƁB

�Ȃ̂ŁA

1:X=0.15:5.65

X��37.67

�����́A

1:X=0.085:2.95

X��34.7

�ƂȂ�A�O��A�O�X��ɑ�����͂�1/35�ł��ˁB

���C�g�ł�����F�^��G�^���Ď��ł��ˁB

2.

���āAK.O.����A�O��ł͕����Ƃ̈��ʊW�����ꂱ�ꏑ���܂������A���͕��N��S�������������ŖS���Ȃ��Ă��܂��B

�����A�Ƒ�������Ȃ��̂�??���Č�����Ɣ��_�ł��܂���B�^�������Ă��Ȃ��̂ł����E�E�E�B

3.

���̕��N�A���N71�Ƃ̎��ł����A��U���S������ԂƂȂ�18�N�ۂ��������ł��B����ƁA������53��Stage��0�`2�Ȃ̂ł��傤�B

�ł�����AK.O.�����A�������E�E�E���ĉ�����������܂��E�E�E�ɔ��ǂ��A53���ɑ���Stage0�`2�A56�Ώ��f�i�K��Stage4�ƌ����o�߂͗L�蓾�������ł�??�Ǝv���܂��B

4.

�ȏ�̗l�Ȑ��_���������Ƃ���Ȃ�A����ׂ��͈�`�q�E�E�E�ƌ��������Ȃ�܂��B����ɂ��Ă��N��斘�ꏏ�Ƃ́B����̈�`�q�͉������Ă���̂ł��傤??

���́A�Ǘ��l�̋y�т��̌Z��o���̓s��5�l���A�����튯�Ǝ��ӂ̓�����n�̊��ő�����62�`75���ɑ��E���Ă���܂��āAK.O.����̏���F�X��������Ƃ��킟�`���Ċ����ɂȂ�܂��B

62�Ζ��c��5�N�ł���B

orz

R03/01/01 �W�� K.O.��������e�`�ƈ�W�����H�^?J�^??

�R�l�^�A�͑D�l�^�̓W�����œ��������|���L�q���鎖�̑�������K.O.������R02/11/29�ɉi�����܂����B

���N57�B�咰�����o����1�N�����̓��a�̖��ł����B

�O��A�⓿�E�E�E�Ȃ�ʓ��y���Ղ���Â�Ő��앨�����ꂱ�ꂲ�������Ă���܂��B

����͑��e�B�ƈ�̇W����Ԓ��C�g�ł��B

PENTAX istDs�Asmc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5�A2/1�Af16�AISO200�ŎB�e���܂����B

|

1.

�O�l�ɁA�悸�͏k�ڂƌ^���̓��肩��B

�O��̇W���Z�C�g�ƁA�ԑ̐��@���قړ����ł����̂ŁA1/35�ł��ˁB

�ו��ނƂ��ẮA�C�����ދ@�̌`��A�ǂ����H�^��J�^�̗l�Ɏv���܂��B

2.

K.O.����A�����A�ǂ�Ȍ����Ŕ��������̂ł��傤�B

F1�̎��̂̉e���Ƃ������ł��傤���B�e�����L�����Ƃ���ƁA�������Ԃ������Ă�8�N�ƂȂ�܂��B

�����łǂ�Ȑ����ɔ��I�����\�����L��̂��E�E�E�B�߂��ɍs������??�S����n����F1�ɋߕt���p���͍l�����܂���B

�Ƃ͌����A�S�Ă̍s���ɂ��ĕ����Ă����ł�����܂���B�֏�S�ɓ���K�₵�Ă���̂����m��܂���B

3.

���I�A���ʂƂ��đ咰�͗L�蓾��̂ł��傤���B������ƂŌ�����l�ȑ͐ϕ�����̕��˂��l�����܂����A���̏ꍇ�픘����̂͐悸�畆�ł���ˁB

�����オ�����o�H���z�����ޏꍇ���L�蓾��ł��傤���A����ƁA���@��A�ȁ`�㕔�����ǁA�ċz�킪�悸�픘�������ł��B�Ƃ͌����A���̕ӂ��f�ʂ肵�ď������f�ʂ肵�Ă��܂��ܑ咰�őؗ�������Č����͉̂\���Ƃ��Ă͗L�����m��܂��A���`��E�E�E���Ċ����ł��B

4.

�����ŁA�p�F�⏜���]���҂̘J�З��݂œd�Ԃ�˂����Ă݂܂����B

����ƁAH28�`H30�ӂ�̎�������A�b��B1���A�����a3���A�x��1�����������Ă��āA�����튯�͑S�R�o�Ă��܂���B

��͂�t�N�V�}�ƈ��ʕt����͖̂������L�肻���ł��B

R02/12/18 �W�� K.O.��������e�`�ƈ�W�����A,D,E�^?

�R�l�^�A�͑D�l�^�̓W�����œ��������|���L�q���鎖�̑�������K.O.������11/29�ɉi�����܂����B

���N57�B�咰�����o����1�N�����̓��a�̖��ł����B

���w�Z3�N���炾������5�N���炾�������A�͂��܂����̑O���炾�������A�Ƒ��e���Ɏ��������̕t�������ł����B

����b���̊ԁA���O�̈⓿�E�E�E�ł͂Ȃ����y���Ղ���Â�Ő��앨�����ꂱ�ꂲ�������܂��B

���e�͓ƈ�̇W����Ԃł��B

f16�AISO200�ŎB�e���܂����B

|

1.

��������?�k�ڂ�??

�͂��A�S�R����܂���B�����͌����Ă��A���i���킵�Ă�����b����1/35����1/45����1/48�������낤�Ɛ������t���Ȃ���ł͂���܂���B�܂��A���ۖڂɂ����1/72��1/24�Ŗ������͈�ڗđR�ł����B

�ƌ������A������������A�������v�����āAwiki�ӂ�̏��Ɠ˂�������Ώk�ڂ͔���܂��ˁ�

PENTAX istDs

smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5

1/1

2.

�ŁA�������Ă݂܂����B�S��173mm�A�S��82mm�ł����B

����ɑ��āA35/35����45/45�����́Awiki�Ɉ˂�Ǝԑ̒�5890mm�A�S��2880mm�ƌ����Ă��܂��̂ŁA�܂�1/35���낤�Ƃ̌��_�ɂȂ�܂����B

�܂��Awiki�˂��������łɁA�Z�C�g�����珉���^�Ƃ����������Ă��Ȃ������_���A�C���w��̎G������A�O�ʋ@�e�L����ē_����A����A,D,E�^�̉��ꂩ���낤�ƌ����������܂����B

PENTAX istDs

smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5

1/1

3.

���́A��i�������⑰����˗�����Ă��܂��A���ꂪ�Ƃ��A�Ɖ����Ă���܂����B

���̇W����Ԃ́A���̖��A��T���ƌ������A�|�C���Ă������A�ŏ��ɔ����������̂ŁA���̒i�K�ł́A���[��A���̍�i�͉����łǂ�������Ă���̂��??���Ċ����ł����B

PENTAX istDs

smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5

1/1

4.

����͉�??

����܂��A�����̒ʂ�eneloop�Ǝg���̂Ă̒P�O�A�P�l���d�r�ł��ˁB

�����̓d�r�͖��A�͐ϕ��̒�����@��o���������ł��B���݂ɁA����eneloop�A�ǂꂾ��������Ă����̂��s���ł����A�A�ꕔ����ނ����Ȃ���Ă��܂����B���N�O�ʂł�����??�Ƃ͌�������eneloop�BistDs�ɑ��U�������A���ʂɎg���܂��āA���1�`3�͂���ŎB�e���Ă��܂��B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

1/1

| R02/10/31 �W��

|

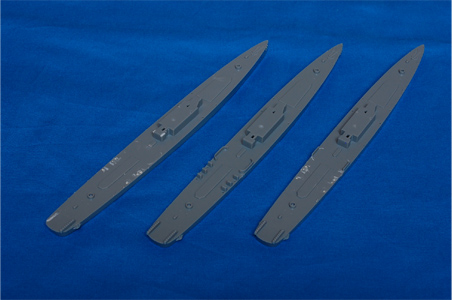

���̃t���b�`���[�B�`��l�e

|

|

�`�u�C�X�P���f�����v�A�u�A���~�����e�E�t�F�����f�B�X�v�A�u�����v

|

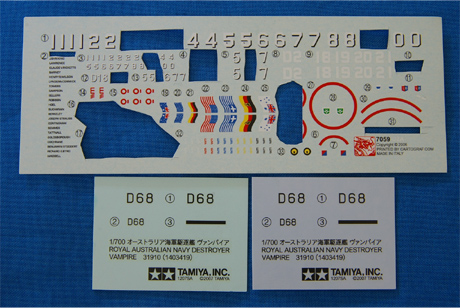

������3�N���U��̑�l�e�ł��B

����́A

DD-544 �u�{�C�h("Boyd")�v���y���Áu�C�X�P���f����("Iskenderun")�v

DD-551 �u�f���B�b�h W.�e�C���[("David W.Taylor")�v�����lj�u�A���~�����e�E�t�F�����f�B�X("Almirante Ferrandiz")�v

DD-631 �u�A�[�x��("Erben")�v����ؖ����u����("Chungmu")�v

�̈�C��3�ǂł��B�u�C�X�P���f�����v�Ɓu�����v�͑�K�͂ȉ�����ɑݗ^->���n����܂����B���āA�u�A���~�����e�E�t�F�����f�B�X�v�́A��K�͉����O�ɑݗ^->�w���ƂȂ�A�풆�̎p��F�Z���c���Ă��܂��B

����ɂ��Ă��A�ݗ^�A���n�A�w���̊W�����ǂ�����Ȃ��Bwiki�ł͒P��transferred�Ƃ��A�Ă�decommissioned�A�ł����commissioned�Ƃ�����������ĂȂ����A���͂ł͖{�����ɂ͈ꕔ�ݗ^���甄�p�ƌ����镶�����L�邯��ǁA�ꗗ�\�͈ꊇ���ď��n�Ȃ̂ɖ{���͑ݗ^�Ƃ��������ėL������E�E�E�B

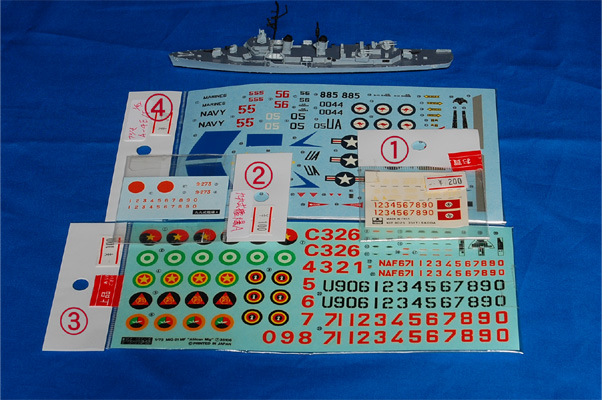

�Ƃ�����A����͊͋��\���̑��Ⴉ��A�u�C�X�P���f�����v�Ɓu�����v�͓c�{�́u�J�b�V���O("Cushing")�v�A�u�A���~�����e�E�t�F�����f�B�X�v�͓������u�t���b�`���[("Fletcher")�v��y��Ƃ��AP�Ђ̑����i�Z�b�g���v���_�����ʂɎg�p���č쐬���܂����B

ISO200,F16�ŎB�e���܂����B

|

1.

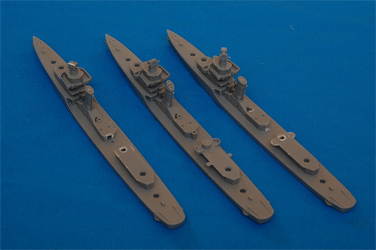

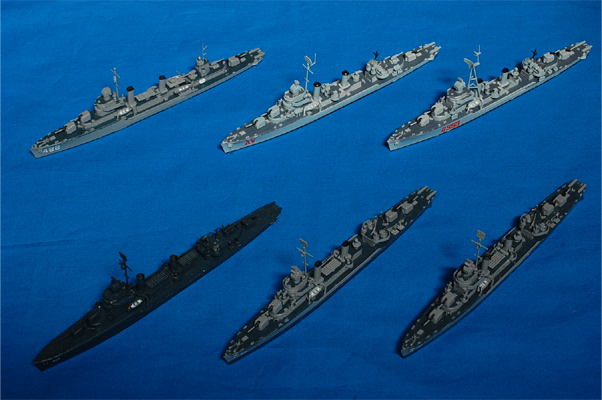

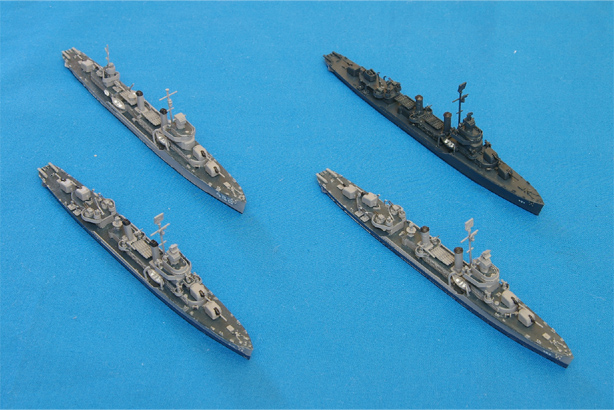

������u�C�X�P���f�����v�A�u�A���~�����e�E�t�F�����f�B�X�v�A�u�����v�ł��B�ȉ��A�����т̏ꍇ�͂��̏����ł��B

�u�C�X�P���f�����v�A�����ł͒n���Ǝv����낵���ł����ˁB���^�͂��C�X�^���u�[���Ƃ��C�Y�~���Ƃ������Ă��܂��̂ŁB

�ŁA�͕̂ʂ̘a��ǂ݂��[�Ă��Ă������ƋL�����Ă���܂��B�K�L�̍��A���E�n�}���̒n���C���݂ɂ�������������́A�Ƃ��`���Ă��h�����܂����B��}�[�����_�ȊO�ɗL�������`�ƁB�����āA���͂ł�������������́A��������낤�Ǝv���Ă���܂����B

�������Ƀi�o�e�A�̏����̖���t�����t�l�����Ȃ����̂ł��傤��?

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

2/1

2.

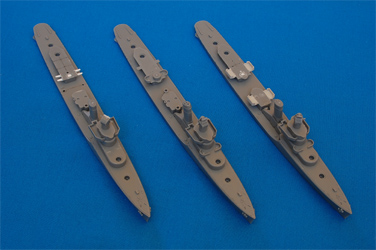

�ォ��u�C�X�P���f�����v�A�u�A���~�����e�E�t�F�����f�B�X�v�A�u�����v�ł��B3.�����l���ł��B

�u�A���~�����e�E�t�F�����f�B�X�v�A�͑̕\�L�͔̊ԍ���41->D22�ƕϑJ���Ă��܂��B

���́A�]��f�J�[���ɉe�t��������"D"�����Ȃ���ł���B���܂ł�"0"��"1"��g�ݍ��킹��Ƃ����ĝs�����Ă��܂��Bnavsource��˂����ƁA�����ĉ��B�͂�"D"�t���œ�Ă͐����������ČX���Ɍ����܂��B���̒��Ő��lj�֓n�����{���́A���lj�Ђł̓a�͈ȊO�͓�����"D"�����ł��鎖�������A���������͒P���Ȗ_���Ȃ̂ōH�삪�y�����B���lj���n�͂��W�����č��̂��L�肩���m��Ȃ��Ǝv���n�߂Ă��܂��B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

2/1

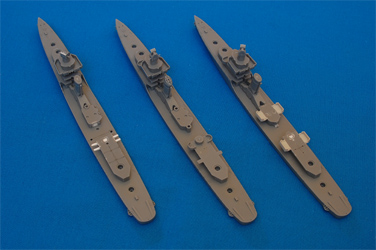

3.

�u�����v�A���ˊԗ����̖C�������ɔY�܂���܂����Bnavsource�ōł��V�����Ċ͎���̎ʐ^�ł͕s�N���Ȃ���3�D�A���C�Ɍ����܂��B���̐ς�ł̂قق�Ƃ��Ă�����ABofors��4�A��40mm�@�e��ς�ł���1/144�̍��������Ă��܂��܂����B

���āA�ǂ�����??

�킴�킴40mm�Ɋi�������ēn����?������A���̕�����l�@�����?�����͓K����3�D�̎����������đË��������??�ƌ������A�z���g��3�D�����l�����܂��B

���ʁA����520���Ɉ˂�A127mm�~5�A40mm���ڊ͂������ƌ����L�q���L��܂��āA�����������B

�ŁA���ǁA�]�蕔�i�̍ɗʂ̓_��40mm�~4��P��D�ő���40��Ƃ�50��Ƃ��\���ȗ]�T�������߂�̂ɑ��āA3�D�͏\����������A���̕ӂ�̑䏊�����40mm�~4�ɂ��鎖�Ƃ��܂����B�Ƃ͌����A����I��3�D�C�̏؋����������Ă��܂��ƍ���̂ŁA�؍H�p�ڒ��܂ʼn����߂ł��B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

4/1

����I�o�A�œ_������3��������

4.

��̔@���A�g�p�h���Ɨ��߂āB����Ɗ͋��V�W��FCS�͎��O���\�ɁB

�����8��������F�X�Ɛ���ΏۑI��ׂ̈̒������n�߂āA�{�i�I�ȋN�H��8�����B��ŁA�ق�2�����|����܂����B

9���A�O�����X�������Ȃ�Ȃ�������1�T�Ԃ����o������ƌ����v�����L��܂������A�s�����ނ�H��B�ׂ̈ɔ��������悤�Ƃ��Ă��A���������ׂɓ���������I�Ȃ���Ȃ炸�A2,3���P�ʂō�Ƃ���������������̂��n���ɋ����܂����B�������A��������������ʋ@�֗��p�����������Ȃ��ėǂ������ɂȂ��ė~�������ł����A�늳�Ґ��̉��Ă̌����⍑�������킶��Q���������ƌ��������E�E�E�B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

2/1

5.

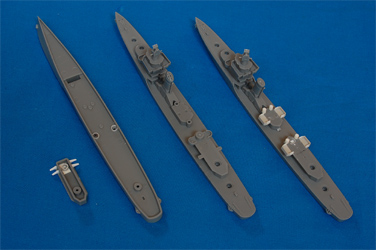

��������͍쐬�ߒ��ł��B

�悸�A�͑̂���s�v�Ȕ����֘A�����������A��t�ē��E�߂܂��B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

�����2/1

6.

3�ǂƂ��͋����01�b���g�傳��Ă��܂��B

����́A�g�p�����f�ނ͕����ŋL�ڂł͂Ȃ��A�z�l�ɍ\�}���Ɏʂ����ގ��ɂ��܂����B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

1/1

7.

�u�C�X�P���f�����v�Ɓu�����v�͎�����O�r������Ă���ׁA��̊͋�����i�����ߌ�Ɏ和�ƎΒ������t���܂��B

�和�͑O��́uZ-2�v�Ƃقړ��l�̒����ł����A�Β��͌��ꍇ�킹�Œ������Ă��܂��B�܂��A���O����l�Ɋ͑̑��͖؍H�p�ڒ��܂Ɉ˂鉼���߂ł��B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

�����1/1

8.

�u�C�X�P���f�����v�Ɓu�����v�̎���ɉ��������t���܂��B

Nikon D40

PENTAX istDs

smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5

TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

�����2/1

9.

�u�C�X�P���f�����v�Ɓu�����v�̎�����i�̑�d�T??�p�̑�������܂��B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

2/1

10.

�u�C�X�P���f�����v�Ɓu�����v�̎��������9.�̑�������t���܂��B

PENTAX istDs

smc PENTAX-A ZOOM 35�`105mm 1:3.5

�����1/1

11.

�u�C�X�P���f�����v�Ɓu�����v�̎���Ɉ��������Ό���璸���������t���܂��B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

�����1/1

12.

�u�C�X�P���f�����v�Ɓu�����v�̊͋��́A����^�̔��^�Ȃ̂ł����A�ꕔ�I�V�ɌŒ�Ǝv���鉮�����lj�����Ă���̂ł����삵�܂��B

Nikon D40

TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B

2/1

13.

�u�C�X�P���f�����v�̌㕔��\�́A53�ԂƘA��40mm���P������A����ɍb���̊g��AMk.33 3�D�C�ݒu�ƌ������������Ȃ���Ă��܂��B

�ł��̂ŁA53�Ԃ̖C���̏����A�Ւn�ɍb���A�����ɚƗےlj����������܂��B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

1/1

14.

�v���Ԃ��3�Nj��̐i���ł��B12��13���܂߂��͋���㕔��\�������߂��܂��B

����`�A�u�A���~�����e�E�t�F�����f�B�X�v�͌��^�ɋ߂��̂ŁA���X�����_������܂���B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

�����2/1

15.

�u�C�X�P���f�����v�Ɓu�����v�̑�˂́A���i�̎ˌ������u�p���ꂪ�P������Ă���̂Ńp�e�Ŗ��߂܂��B

�܂��A������ECM?ECCM??ESM???�������������ݒu����Ă���̂ŁA���̎x�������t���܂��B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

1/1

16.

3�Nj����˂������߂��܂��B

�u�C�X�P���f�����v�Ɓu�����v�͉��ˊԂ�01�b�������Ɋg�傳��Ă���̂ŁA���̊�������߂��܂��B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

�����2/1

17.

�u�C�X�P���f�����v�Ɓu�����v�̊͋��V�W��FCS�́A����g���u���ς���Ă��܂��B�Ƃ͌������̂́A�K���ȗ]�蕔�i�����������܂���ł����B

����͋ꂵ����ŁAP�Ђ̌��p�͑D�����Z�b�g4��23�𗬗p���܂����B

Nikon D40

TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B

2/1

����2�����x�g���~���O

18.

�u�C�X�P���f�����v�Ɓu�����v��FCS�ł��B

17�Œ̕��i�ɑ���2.4mm�h�����ŕ��ʂ��M��ɝP��A�������ɓˋN��ݒu���܂��B�܂��A�����r����K���Ȓ����ɐؒf���܂��B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

2/1

����2�����x�g���~���O

19.

�u�A���~�����e�E�t�F�����f�B�X�v�̎�������܂��B

��{�I�Ɍ��^���ۂ��̂ł����A�����̓d�T���ς���Ă���̂ŁA�d�T�̊��������藣���܂��B

Nikon D40

TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B

4/1

20.

�u�A���~�����e�E�t�F�����f�B�X�v�̎�������ɗ]�蕔�i���猩���U���čq�C�p?�Ǝv�����d�T(����46)�����t���܂��B

�܂��A������[�ɂ��A�ȗ����悤���ǂ����悤��畏�������x�̒lj������L��A�������ߏk�ڂ��ۂ����A�`����{��"U"�����|���ɂ��������Ȃ̂ł����A�lj����Ă݂܂����B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

1/1

����2�����x�g���~���O

21.

�u�C�X�P���f�����v�Ɓu�����v�̎�������q�C�p?�d�T(61)�Ƒ�?�d�T(58��62)��]�蕔�i���璲�B���܂��B

Nikon D40

TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B

2/1

���x����

22.

17�`21�̐��앨�����A���L�e���i�߂܂�

�E3�ǂ̊͋���FCS������

�E�u�A���~�����e�E�t�F�����f�B�X�v�̎����������

�E�u�C�X�P���f�����v�Ɓu�����v�̎���d�T�����t��

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

2/1

23.

�u�C�X�P���f�����v�̒���01�b�̊g�啔�������܂��B����͗��Ԃ�����Ԃł��B

��{�I�ɂ́A�uZ-2�v�ގ����ۂ��̂ŁA�uZ-2�v���畽�ʐ}���N�����č쐬���鎖�Ƃ��܂����B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

1/2

24.

23�́u�C�X�P���f�����v�̒���01�b�g�啔���ɚƗۂ����t���܂��B

Nikon D40

TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B

1/2

25.

�u�����v�̒���01�b�̊g�啔�������܂��B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

1/1

26.

�u�C�X�P���f�����v(��)�Ɓu�����v(��)�̑�ꉌ�˒���̎ˌ������u���ڂ��Ă���b�������܂��B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

2/1

27.

�u�C�X�P���f�����v�Ɓu�����v�̌����̚Ɨۂƌ������g�����ƌ����ׂ��ł����ˁA����������g�傾������Ă��܂��B

�u�C�X�P���f�����v(��)�ɂ��Ă͊ہX�V���A�u�����v(��)�ɂ��ĉ����������쐬���܂��B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

2/1

28.

23�`27���܂߂āA�������̍\�����������߂��܂��B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

�����2/1

29.

�O�A���Z�������ˋ@�����삵�Ă݂܂����B

����30�Ŕ\���������ꂱ�ꏑ���܂����A�Ԃ����Ⴏ�A�]�T���������Ď��ł��B

Nikon D40

TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B

2/1

30.

�u�䂫�v���ɐς�P�ДłƔ�r�ł��B

��X�v���Ă����̂ł����A�Z�������ˋ@�A�w�����߂�����Ȃ���?�ƁB

�����̒ʂ�2.5mm���x�L��܂��B�܂�A700/700�ł�1.8m���x�̍������Ď��ɂȂ��Ă��܂��A���͏�Ō���A���X���������������̍����̈�ۂƃG���N�Ⴄ��ł���ˁB

�����Ƃ��A����̕���2mm�߂��̍������L��܂��̂ŖJ�߂�ꂽ�o���ł������ł����B

Nikon D40

TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B

2/1

����2�����x�g���~���O

31.

29,30�̒Z�������܂߂��C�������������߂��܂��B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

�����4/1

32.

3�ǂ܂Ƃ߂�AS-7���ǂ��Ɛ����t���܂��B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

8/1,15/1

33.

��C�A����T�Ђ́u�t���b�`���[�v���͊�{�Œ������Ă��܂������A����͐���ł���l�ɂ��܂��B

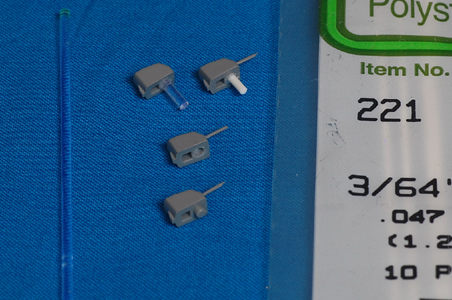

�����Z�߂�&�߂��Ȃ̂ŁA��U���A51,53,54,55�ɂ͐̕ʌ��Œ��B������1.6mm�̃A�N�����_(��)���A52�ɂ�221�����t���܂��B

Nikon D40

TAMRON SP 90mm 1:2.8 72B

1/1

����2,3���g���~���O

34.

��C�A��]������͑̑���1.7mm�Ő��E���A�����ђʂ�������A�E���h�~���Œ������܂��B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

4/1

����2,3���g���~���O

35.

�����߂���U�炵����A�b��h�����A�Ăёg�ݏグ�čs���܂��B

Nikon D40

Nikkor Zoom 35-105mm 1:3.5-4.5

1/1

36.